Денис Козлов - «Странная война» в Черном море (август-октябрь 1914 года)

- Название:«Странная война» в Черном море (август-октябрь 1914 года)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-904162-07-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Козлов - «Странная война» в Черном море (август-октябрь 1914 года) краткое содержание

16 (29) октября 1914 г. Германия руками контр-адмирала Вильгельма Сушона, занявшего пост командующего флотом султана Мехмеда V, втянула Турцию в мировую войну, в результате которой многовековая империя османов исчезла с политической карты мира. События трех месяцев, которые разделили открытие военных действий в Европе и начало войны между Турцией и державами Антанты, и являются предметом настоящего исследования.

В работе предпринята попытка воссоздать целостную картину событий, непосредственно предшествовавших началу военных действий в Черном море, и нападения германо-турецкого флота на российские порты, вовлекшего Турцию в Первую мировую войну. Опираясь на широкий круг отечественных и зарубежных источников и отойдя от идеологических клише, автор осветил принимаемые противниками решения и оценил их последствия.

«Странная война» в Черном море (август-октябрь 1914 года) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подбитый и осевший носом «Лейтенант Пущин» своим ходом вернулся в Севастополь без четверти девять; к половине десятого пришли и «Жаркий» с «Живучим», не получившие повреждений [45].

После поворота дивизиона В.В. Трубецкого на запад капитан цур зее Р. Аккерман, приняв, по-видимому, этот маневр за свидетельство произведенного торпедного залпа, счел за благо отвернуть влево. Отступавшие русские миноносцы были оставлены в покое, тем более что перед немцами предстала куда более заманчивая цель…

Накануне описываемых событий — 15 (28) октября — возвратившийся с моря командующий флотом получил повеление Верховного главнокомандующего об отправке на Юго-Западный фронт, в Луков, расквартированной в Крыму 62-й пехотной дивизии {223} . В тот же день в штаб флота поступило срочное и секретное отношение начальника упомянутой дивизии: генерал от инфантерии А.И. Иевреинов сообщал о своем выступлении в состав действующей армии и испрашивал перевозки морем в Севастополь расквартированного в Ялте батальона Мариупольского полка — «для выигрыша времени и сохранения силы людей» {224} . Далее войска предполагали оправить на фронт по железной дороге [46].

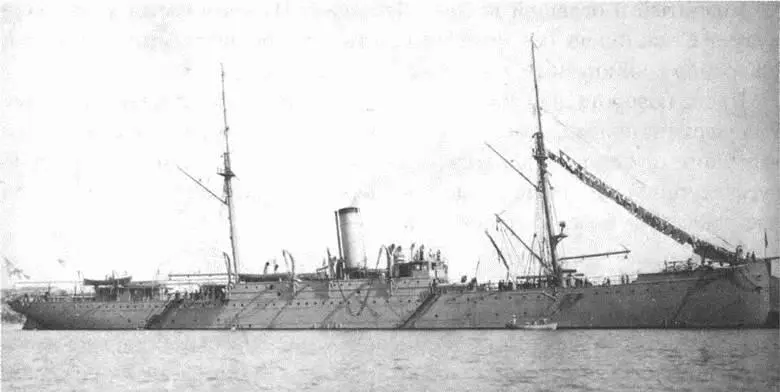

Для перевозки мариупольцев командующий отрядил «Прут» — самый крупный (5400 тонн в полном грузу) и вместительный (600 мин в двух погребах) заградитель Черноморского флота, способный принять 630 человек пехоты (в декабре 1909 г. переоборудован из парохода Добровольного флота «Москва») {225} . Решение направить в Ялту столь ценный корабль, к тому же имевший на борту полный запас мин (который, кстати, составлял без малого половину количества мин, поднимаемого всем флотом [47]), немало озадачивало современников и позднейших исследователей, но являлось в известной степени вынужденным. Вот как аргументировал свое решение А.А. Эбергард, отвечая спустя несколько дней на вопрос морского министра: «Я послал заградитель «Прут» как единственный в то время транспорт под парами (он был с флотом в море на маневрах). В моем распоряжении были годные для перевозки войск только «Прут», «Кронштадт» и четыре заградителя. На заградителях, так же как и на «Пруте», были мины, но более современные. «Кронштадт» (отменно оборудованная плавмастерская. — Д. К.) для нас более ценен, чем «Прут» {226} .

Когда около 2 часов пополудни 15 (28) октября флот вернулся в Севастополь, на флагманском корабле был поднят адресованный «Пруту» сигнал «приготовиться к походу», а его командир был вызван на «Георгий Победоносец». Там капитана II ранга Г.А. Быкова [48]принял адмирал А.А. Эбергард, который приказал командиру «Прута» идти в Ялту, на следующее утро взять на борт батальон и незамедлительно возвращаться в Севастополь. Проходя через помещение оперативной части, Г.А. Быков узнал от офицеров штаба о радиосообщениях рейсовых пароходов РОПиТ, из коих следовало, что в Черном море находятся турецкие боевые корабли. Зайдя к начальнику охраны рейдов капитану I ранга В. З. Бурхановскому за указаниями для прохода минных заграждений, Георгий Александрович высказал уместное опасение, «как бы «Прут» со своим батальоном не напоролся на «Гебен» {227} .

Перед выходом в море начальник отряда заградителей контр-адмирал Н.Г. Львов со штабом перешел на «Великую княгиню Ксению», а находившиеся на «Пруте» ученики Минной школы были отправлены в береговой экипаж.

После 5 часов пополудни «Прут» снялся с бочек и вышел в море. Командир приказал затемнить корабль и не включать ходовых огней, а сам во все время перехода не сходил с мостика. Расшифрованное около 21.00 радио командующего о пребывании «Гебена» в Черном море и о назначенном на утро выходе флота из Севастополя, вероятно, только усилило тревогу Г.А. Быкова.

Около полуночи, когда уже открылись огни Ялты, командир «Прута» получил радиограмму комфлота: «Ночь держитесь в море. После рассвета возвращайтесь в Севастополь, вскрыв, если появится неприятель, пакет 4Ш», и затем указание: «Завтра приготовиться ставить мины», адресованное, кроме «Прута», остальным заградителям отряда контр-адмирала Н.Г. Львова, а также «Дунаю», «Беш-Тау», «Дых-Тау» и начальнику обороны Керченского пролива {228} . Из опасения ночной встречи с дозорными миноносцами командир заградителя решил держаться мористее и лишь после рассвета подойти к исходной точке входного фарватера. Мотивы этого решения со слов самого Г.А. Быкова впоследствии изложил П.А. Варнек: «Быков предполагал, что на рассвете в этом районе его прикроет флот или, во всяком случае, сильный отряд и обеспечит вход в Севастополь. Он думал, что в противном случае ему приказали бы зайти в Ялту или скрываться в Балаклаве, что с его опытом не представляло затруднений, или же пройти в Севастополь, пользуясь известным ему фарватером между берегом и минными заграждением» {229} . Коль скоро командир «Прута» рассчитывал на активное содействие всего флота или «сильного отряда», резонно предположить, что на заградителе не приняли радио с распоряжением «поддержать «Прут», переданное штабом флота капитану I ранга князю В.В. Трубецкому — ведь только ему специально ставилась задача обеспечить возвращение заградителя в базу.

Радио командующего об открытии военных действий на «Пруте» приняли в 5.20. Не имея новых инструкций, Г.А. Быков, находившийся много мористее точки «Аз», приказал ворочать на инкерманский створ. С побудкой на корабле началась подготовка к постановке минного заграждения. Начало светать, но северную часть горизонта застилала полоса тумана.

В 06.33 со стороны берега было замечено зарево, «как от сильной канонады», что дало командиру «Прута» основание предположить, что между ним и Севастополем находятся неприятельские корабли. Пытаясь избежать встречи с противником, Г.А. Быков приказал увеличить ход до полного и повернул на юго-восток — в направлении Балаклавы.

Около 07.00 по запросу командующего флотом командир «Прута» показал свое место. Радио кавторанга Г.А. Быкова было расшифровано в штабе флота в 07.16: в это время заградитель находился в точке с координатами 44°34' N, 33°0’ О, то есть в 15 милях от Херсонесского маяка по пеленгу 265°. Это известие стало неожиданностью для адмирала А.А. Эбергарда, который не предполагал обнаружить «Прут» так далеко в море. Как явствует из объяснений, данных командующим морскому министру по поводу мер, принятых для извещения заградителя о появлении «Гебена» перед Севастополем, А.А. Эбергард предполагал, что командир «Прута» воспользуется секретным фарватером и пройдет в базу под прикрытием береговых батарей. Теперь же комфлоту оставалось лишь выслать на подмогу «Пруту» подводные лодки. Около половины восьмого стоявшие в Южной бухте «Судак» (лейтенант Н.А. Зарубин) и «Лосось» (старший лейтенант Г.Ф. Дудкин) получили приказ срочно выйти в море, но было слишком поздно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: