Борис Галенин - Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том II

- Название:Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Крафт+

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-93675-166-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Галенин - Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том II краткое содержание

Цусимское сражение — ключевой фактор русской и мировой истории, ее точка ветвления. Для прояснения весьма специфических черт Цусимского боя подробно рассмотрены все значительные боевые действия русского флота в войну 1904-1905 годов.

В работе восстановлено действительное развитие событий при Цусиме, в том числе графически воссоздана начальная фаза боя, что можно рассматривать как новое слово в историографии военно-морских сражений и серьезное научное открытие.

Результатом проведенного расследования стал вывод, что Цусимский бой, во всяком случае его завязка — первый удар русской эскадры, является несомненной тактической победой русского флота. А Цусима в целом — победой русского воинского духа, не сломленного никакими материальными факторами.

Первыми осознали и поняли это японские адмиралы, исказив и извратив в своих донесениях и схемах правду о начале боя. В свете скрываемой до сих пор от мира правды можно понять, почему морской министр победоносной Японии — уже после Цусимы! — отчаянно подталкивал свое правительство «к уступкам во имя заключения мира».

В заключение трилогии показано истинное значение русско-японской войны в нашей истории как последней победы Святой Руси.

Книга печатается в авторской редакции.

Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тогда наш геройский Командир сказал: “Делать нам нечего: снарядов у нас совсем мало, только 50 штук на все орудия, и нам от них не уйти, так что у нас было ходу 23 узла, а сейчас имеем наибольшее 16 узлов”.

И тут сказал: “ Бояться нам нечего: одной смерти не миновать, а двум не бывать. Мы на то и шли”.

И сейчас приказал открыть огонь по ним. Они тоже стали отвечать, и тут завязался неугасимый бой. У нас скоро снаряды вышли. Крейсер “Светлана” стал погружаться ко дну.

У нас из начальства убито: Командир, Старший офицер, 3 лейтенанта, 1 мичман, 2 прапорщика, 4 кондуктора, 164 рядовых убито, 28 ранено. Одному офицеру руку оторвало, тоже помер.

Спасались на воде на пробочных матрасах; плавали на воде 7 часов. Спасены были неприятельским крейсером вспомогательным; а которые нас били, те не спасали.

Сейчас нахожусь в плену, с 15 Мая 1905 года» {274} .

На примере этого письма мы видим отношение простых матросов, из числа не сдавшихся , к нашему «доблестному Адмиралу» и к своему «геройскому Командиру». Это они, несмотря на все приведенные им материальные свидетельства, продолжали упорно твердить, что японский флот понес большие потери.

Духовная победа русской эскадры под водительством «доблестного нашего Адмирала» , о которой говорил Государь Император применительно к броненосцу «Адмирал Ушаков», была настолько для них очевидной, что по их понятиям не могла не воплотиться и в материальные формы.

Небольшое дополнение

К рассказанному славным моряком добавим несколько штрихов.

Пока еще оставались снаряды, удалось добиться попадания в один из японских крейсеров — «Отава», на котором было убито и ранено несколько человек. Когда снаряды закончились, бой превратился в хладнокровный расстрел.

Во время гибели «Светланы» командир ее капитан 1-го ранга Сергей Павлович Шеин и старший офицер капитан 2-го ранга Алексей Александрович Зуров решили не покидать тонущий крейсер. Судьба послала им смерть раньше. Зуров был убит во время последнего обхода помещений крейсера, а командир был ранен, а потом убит на верхней палубе. За несколько минут до того, как «Светлана» в 11 часов утра навсегда скрылась в холодных волнах Японского моря.

Как-то это типично.Вы не находите?

«Японские крейсера продолжали ожесточенно стрелять по плавающим чинам экипажа, затем один крейсер большим ходом прорезал море голов, неся смерть попавшим под корпус крейсера русским морякам и в том числе и батюшке отцу Федору Хандалееву.

Японские моряки восторженно кричали “Банзай” и показывали кулаки по направлению к плавающим русским. Крейсера удалились, не спасши ни одного человека. Только через 3 часа к месту гибели “Светланы” подошел японский транспорт “Америка-Мару”, который подобрал тех, кто сумел удержаться на поверхности моря в течение всего этого времени. Не досчитались 167 человек» {275} .

В их числе мичмана графа Георгия Нирода, брата погибшего на «Варяге» Алексея, открывшего своей смертью скорбный список русских офицеров, отдавших жизни за Веру, Царя и Отечество в морских и сухопутных сражениях той, уже почти забытой нынче, войны.

Душа корабля

В качестве небольшой эпитафии героическому крейсеру приведем несколько строк из путевых заметок вахтенного офицера крейсера «Алмаз» князя Алексея Павловича Чегодаева-Саконского:

«17 апреля 1905 года (Пасха). В восьмом часу утра меня послали за священником и певчими [332].

Прибыл на “Светлану”. У трапа меня встретил Зуров (старший офицер). По русскому обычаю он похристосовался и затем провел меня в кают-компанию. Удивительно, как Зуров умеет очаровывать своим обращением. Его крупная фигура, открытый загорелый лоб, совсем почти лысая голова с фуражкой на самом затылке дышат радушием, приветливостью и воспитанностью.

Покуда “батя” (так зовут священников на флоте, когда желают выразиться с лаской и уважением) приготовлялся к отъезду, я разговаривал с прапорщиком Свербеевым, лейтенантом Барковым и мичманом графом Ниродом. Последний, скромный мальчик, брат убитого на “Варяге”, как нельзя больше подходит к “Светлане”, то есть к той “Светлане”, какой я ее себе представляю — образцовому кораблю.

Моряки утверждают, что у каждого судна есть своя душа, независимая от состава команды и офицеров. По их мнению, хорошая команда, посаженная на корабль с худой душой, портится… и обратно. В подтверждение приводятся примеры: броненосцы “Император Николай I” и “Адмирал Сенявин”… считаются с плохой душой; броненосцы “Император Александр III”, “Адмирал Ушаков”, крейсер “Дмитрий Донской” — с хорошей.

Души у молодых, то есть новых кораблей, обрисовываются с первого же плавания. Броненосец “Орел” сразу попал в категорию плохих. Пожалуй, в этом поверий есть что-то такое, чего никак не объяснишь.

Если придерживаться такого взгляда, то можно утверждать, что у “Светланы” прекрасная душа» {276} .

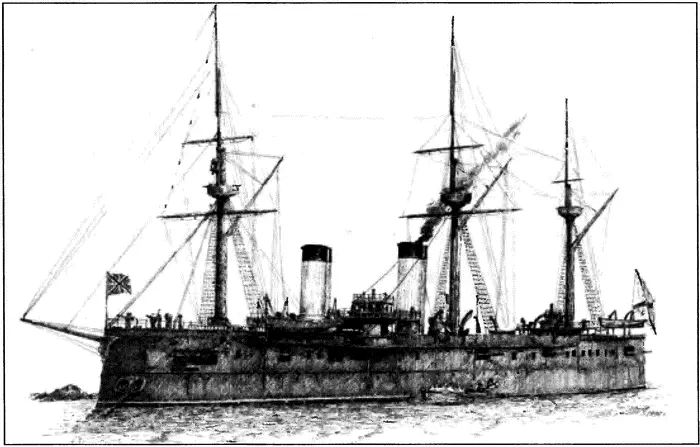

9.3. «Дмитрий Донской»

Третий день боя

На этих страницах уже не раз встречалось имя ветерана Тихоокеанской эскадры, пришедшего в составе 2-й эскадры вновь на место своей боевой службы. Чтобы, как полагается воину, встретить смерть в бою. Строго говоря, благодаря «Дмитрию Донскому» к дням Цусимского боя следовало бы присоединить и 16 мая.

Исчерпав все средства сопротивления после ожесточенного боя с шестью японскими крейсерами, второго ночного боя с миноносцами врага и высадки, помимо своей команды, команды миноносца «Буйный» и спасенных с «Ослябя» на берег пустынного острова Дажелет, крейсер «Дмитрий Донской» утром 16 мая 1905года был отведен своим старшим офицером капитаном 2-го ранга Константином Платоновичем Блохиным, заменившим в бою смертельно раненного командира, на глубокую воду, и с Андреевскими флагами на мачтах завершил свою 20-летнюю службу Российской Империи.

Крейсер и его князь

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: