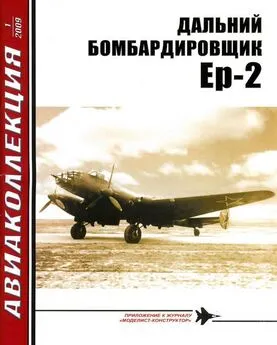

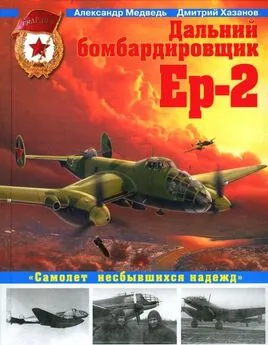

Н. Якубович - ДАЛЬНИЙ БОМБАРДИРОВЩИК Ер-2

- Название:ДАЛЬНИЙ БОМБАРДИРОВЩИК Ер-2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО « Редакция журнала «Моделист-конструктор»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Якубович - ДАЛЬНИЙ БОМБАРДИРОВЩИК Ер-2 краткое содержание

Очередной номер журнала «Авиаколлекция» рассказывает о дальнем бомбардировщике Ep-2, которому было суждено стать «самолётом несбывшихся надежд». Вы познакомитесь с историей создания, описанием конструкции, модификациями, опытом боевого применения и вариантами окраски этой машины.

ДАЛЬНИЙ БОМБАРДИРОВЩИК Ер-2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В конце 1941 г. часть личного состава завода отправили в Иркутск на завод № 39. Находясь в эвакуации, сотрудники ОКБ-240 продолжали поиски двигателей для Ер-2. В частности, планировалась установка форсированных М-40Ф конструкции В. М. Яковлева, а также бензиновых АМ-39. С последними ожидалось получить максимальную скорость 510 км/ч на высоте 7000 м и дальность до 4000 км. При этом оборонительное вооружение предлагалось довести до шести пулеметов БС, обеспечив практически круговой обстрел.

Весть о контрнаступлении советских войск и разгроме немецкой армии под Москвой стала поводом для возвращения части коллектива Ермолаева в столицу. В апреле 1942 г. решили разместить на заводе № 240 ОКБ С. В. Ильюшина, оставив для доводок Ер-2 часть его площадей около Центрального аэродрома, которую в июле того же года преобразовали в опытный завод № 134.

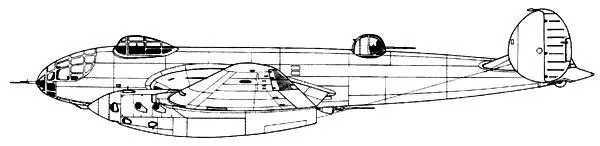

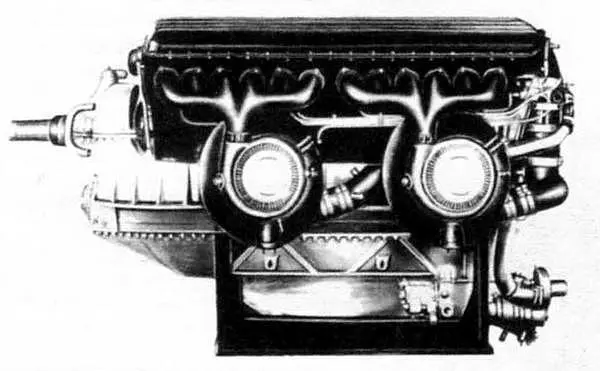

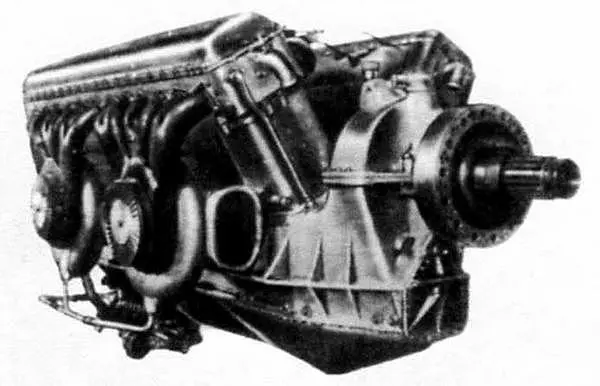

После возвращения в Москву Ермолаев окончательно остановил выбор на дизелях М-30Б (с 1944 г. — АЧ-30Б) конструкции А. Д. Чаромского, работавших на тракторном керосине. Он имел двухступенчатую систему наддува: сначала — турбокомпрессоры, затем — приводной центробежный нагнетатель. В результате двигатель значительно потяжелел, а удельный расход топлива возрос на 5–8 %. Дизель почти вдвое уступал бензиновому мотору по литровой мощности. В сентябре 1942 г. мотор прошел 100-часовые испытания на стенде и предварительные испытания на летающей лаборатории Ер-2. Самолет, построенный на заводе № 39 в Иркутске и испытывавшийся с января 1943 г., получил обозначение Ер-2 № 4 (иногда его ошибочно называют Ер-4). Из-за установки на двигатели воздушных винтов ВИШ-24 диаметром 4,1 м пришлось увеличить расстояние между двигателями, что увеличило размах крыла.

В феврале Ер-2 № 4 предъявили на госиспытания. Ведущими по машине были инженер Н. М. Кокорин, летчик А. Д. Алексеев и штурман В. В. Лисицын. 14 апреля Алексеев отправился в первый беспосадочный перелет на Ер-2 с моторами М-30Б по маршруту Москва — Омск — Москва. Предстояло пролететь 4500 км с грузом 1000 кг. Однако, встретившись в районе Елабуги с грозовым фронтом, ему пришлось вернуться. Дальний полет повторили чуть позже и по другому маршруту: Москва (Кратово) — Казань — Свердловск и обратно протяженностью 3950 км. На этот раз все прошло благополучно, а беспосадочная дальность превзошла аналогичный показатель бомбардировщика Ил-4 более чем на 1000 км. Согласно результатам испытаний самолет был прост в пилотировании (если не считать, что заход на посадку приходилось осуществлять с выключенными двигателями из-за отсутствия регуляторов малых оборотов) и, по сравнению с предшественником, оснащенным двигателями АМ-37, его расчетная дальность достигала 5500 км.

В то же время у машины сохранились недостатки предшественника: большая взлетная дистанция и малая скороподъемность, невозможность лететь на одном моторе без снижения при весе свыше 14 200 кг. Но главным показателем для дальней авиации по-прежнему являлся большой радиус действия. Было от чего прийти в восторг, и командующий Авиацией дальнего действия (АДД) А. Е. Голованов настоял на запуске еще «сырого» дизельного варианта Ер-2 в серийное производство.

При обсуждении результатов госиспытаний представители АДД предложили ввести в экипаж второго пилота, разместив его рядом с командиром. Это позволяло существенно снизить нагрузку на летчиков во время длительных полетов. Тогда же высказали пожелание усилить оборонительное вооружение, заменив верхнюю пулеметную установку пушечной.

По решению ГКО от 21 сентября 1943 г. Ер-2 с М-30Б запустили в серию на заводе № 39 по образцу, прошедшему госиспытания, но с устранением отмеченных в нем дефектов и замечаний по макету, утвержденному командующим АДД 3 сентября.

Доработки оперативно выполнили, и в декабре 1943 г. две серийные, но еще «сырые» машины вышли из сборочного цеха. Кроме новых двигателей, вынесенных вперед на 145 мм, в экипаж ввели второго пилота. Для этого расширили кабину летчиков, разместив их в ряд. Возросли площади крыла (на 1,62 м 2), вертикального и горизонтального оперения (на 1,39 и 0,62 м 2соответственно). На 290 мм увеличили размах центроплана и на 102 мм удлинили грузовой отсек. На моторах первоначально стояли винты ВИШ-24, замененные впоследствии АВ-5ЛВ-116.

Существенно улучшилось оборонительное вооружение. Носовую стрелковую установку с 12,7-мм пулеметом с боезапасом 220 патронов и непрерывным питанием заменили НУ-134 шарового типа с пятью магазинами по 65 патронов в каждом. На фюзеляже смонтировали сначала серийную турель ТУМ-5, а затем — модифицированную ТУМ-5М с электроприводом по горизонту и пушкой ШВАК с боезапасом 200 патронов и более совершенным прицелом ОПТ-3. В люковой установке вместо пулемета БТ с ручной перезарядкой и 240 патронами появился УБК того же калибра, но с пневматической перезарядкой и боекомплектом 275 патронов. Усовершенствовали и бомбардировочное вооружение, в частности, вместо одного прицела ПС-1 поставили два: дневной ОПБ-1Р и ночной НКПБ-7.

Объем внутренних топливных баков, оснащенных системой заполнения нейтральным газом, возрос на 540 л, а подвесного бака (в бомбовом отсеке) — на 60 л. Теперь все баки стали вмещать до 6420 л керосина. Установка жидкостного антиобледенителя на винты и лобовые стекла пилотской кабины благоприятно сказалась на пилотировании машины в сложных метеоусловиях. В итоге доработок значительно увеличился взлетный вес машины, что потребовало установки новых колес: главных опор шасси — размером 1325x485 мм и хвостового — 700x300 мм.

Государственные испытания доработанного и одновременно первого серийного самолета начались в феврале 1944 г. в Иркутске. Ведущими по машине были инженер Н. М. Кокорин, летчик В. В. Лисицын и штурман Литвинчук. Со 2 по 5 апреля экипаж Лисицына совершил перелет по маршруту Иркутск — Красноярск — Новосибирск — Омск — Свердловск — Москва (аэродром Чкаловская) с промежуточными посадками в указанных пунктах. Испытания проходили довольно тяжело из-за многочисленных дефектов и шесть раз прерывались для доводки как самой машины, так и двигателей, в том числе и для их замены. В конечном счете, после выполнения 66 полетов, в октябре пришлось прекратить испытания до полной доводки самолета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: