Array Коллектив авторов - Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3

- Название:Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алисторус

- Год:2019

- ISBN:978-5-907211-28-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3 краткое содержание

Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся историей России.

Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Механизм хозяйствования все в большей степени утрачивал свою социалистическую сущность. Происходил постепенный отказ от централизованного планирования. Свидетельством тому является постоянное стремление реформаторов, начиная с Хрущева, решать экономические проблемы посредством внедрения рыночных рычагов стимулирования производства.

Инициированная Андроповым борьба с коррупцией, «теневиками», со сращиванием последних с партийно-государственными структурами, являлась попыткой приглушить симптомы «болезни» переходного от социализма к капитализму периода, устранением проявлений процесса формирования на базе партийно-хозяйственной номенклатуры нового правящего класса. Этому во многом поспособствовали серьезные ограничения, с которыми постоянно сталкивались органы госбезопасности при проведении оперативных мероприятий в отношении партийных, комсомольских, советских и профсоюзных работников. А значит, продолжилось обособление («отрыв») перечисленных категорий номенклатуры от остального населения Советского Союза.

В литературе часто встречается точка зрения о том, что Андропов в своей статье предупреждал, высказывал предостережения по разным вопросам дальнейшего социально-экономического и политического развития СССР, но его не поняли «М.С. Горбачев и его компания» и привели страну к краху [667].

Из анализа теоретической статьи Андропова можно заключить, что программа преобразований не предполагала остановить тенденцию возврата России на «столбовую дорогу мировой цивилизации», которая в 1980-е гг. стала носить ярко выраженный характер, в то время как в идеологии и пропаганде продолжала господствовать коммунистическая риторика, показная преданность идеям Маркса и Ленина.

Историческая роль Генерального секретаря ЦК КПСС Андропова состояла в том, что ему следовало определиться, по какому пути идти дальше: вернуться к социализму или к той общественно-экономической формации, из которой Россия начала выходить с Октября 1917 г. И через несколько лет после смерти Андропова известный выбор был сделан.

Его программа реформ, заключенных в рамки концепций «общенародного государства» и «развитого социализма», на которые опирался Андропов в своем «программном манифесте», лишь отсрочила бы события 1991 г.

Андропов писал, что «…пренебрежение фундаментальными проблемами теории, засилье конъюнктурщицы или схоластическое теоретизирование чреваты серьезными политическими и идеологическими последствиями» [668]. Однако автор не обратил внимания на то, что содержание и III программы КПСС, и, особенно, концепции «развитого социализма», «общенародного государства», «новой исторический общности» в первую очередь следовало трактовать как «пренебрежение фундаментальными проблемами теории» и «схоластическое теоретизирование».

Распространенное представление о том, что если бы Андропов успел реализовать свои реформаторские замыслы, сохранились бы и советская система, и мощное союзное государство, является выражением несбывшихся надежд тех, кто с ностальгией вспоминает времена «позднего застоя». Содержание программной статьи, если рассматривать ее как исторический источник, к сожалению, не дает оснований заявлять о том, что в ней внятно и недвусмысленно определены направления прогрессивного развития СССР.

Безусловно, в статье не могло быть и речи о признании наличия опасного явления перерождения номенклатуры. Можно вспомнить, что со времен Хрущева ее подлинными приоритетами стали сохранение, упрочнение и наследственное закрепление своего привилегированного положения в советском обществе и особенно сопутствующих этому положению материальных благ, а никак не построение общества социальной справедливости. Поэтому приход к власти Горбачева был запросом той самой номенклатуры [669], которая, ощущая свою безопасность и безнаказанность, возможно того и не осознавая, стремилась достигнуть своих меркантильных целей.

Главными препятствиями на ее пути оказались социалистическая общественно-экономическая система и союзное государство, все еще по инерции выражавшие интересы большинства.

В.С. Роднов, О.П. Унгуштаев

Физическая подготовка и спорт в образовательных учреждениях органов госбезопасности СССР

Физическая подготовка в образовательных учреждениях органов госбезопасности СССР, которая была организована с июля 1930 г. группой инструкторов, на протяжении многих десятилетий решала следующие задачи: гармонично воспитывала слушателей; поддерживала воинскую дисциплину, уставной порядок; совершенствовала профессиональное (чекистское) мастерство слушателей; повышала научно-педагогическое мастерство преподавателей кафедры физической подготовки; применяла современные педагогические технологии.

Физическая подготовка и спорт в отечественных органах безопасности СССР были органически взаимосвязаны с общей системой физического воспитания в стране и направлены на профессиональную подготовку сотрудников для решения оперативно-служебных, боевых и иных задач.

Большое внимание в органах безопасности, в том числе и в обществе «Динамо», уделялось подготовке значкистов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Так, по состоянию на 1 сентября 1932 г. из 223 924 членов «Динамо», объединенных в 309 региональных обществ, полностью сдали нормативы ГТО 56 689 человек [670].

Система физической подготовки и спорта на курсах ВЧК — ВШ КГБ СССР формировалась постепенно и последовательно, она состояла из следующих форм и разделов: ежедневной утренней гимнастики, плановых занятий по самозащите, рукопашному бою, плаванию, переправам вплавь, лыжной подготовки, преодолению полосы препятствий, метанию гранат, спортивных игр.

Особое внимание в Центральной школе НКВД уделялось изучению и совершенствованию системы «самозащита без оружия», когда ее развитию способствовало постановление СНК СССР от 26 ноября 1939 г. № 1955 о введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, где в его нормы была включена борьба самбо.

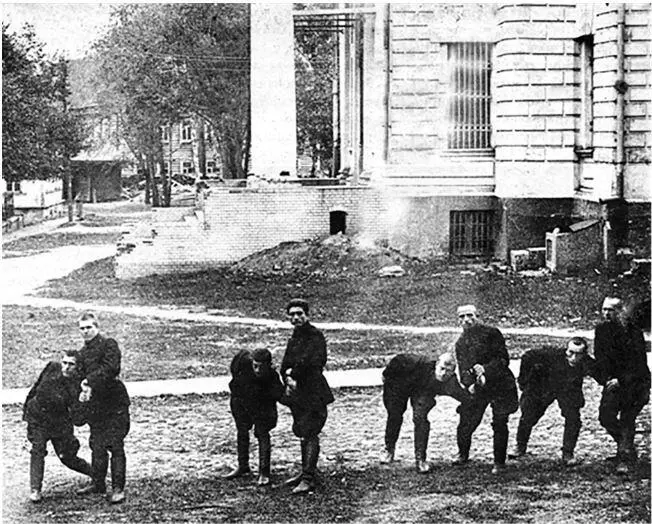

Занятия чекистов по «самозащите без оружия». 1920-е г..

Вплоть до 1941 г., в связи со сложной международной обстановкой, в Центральной школе НКВД значительное внимание уделяли военной подготовке и физической закалке слушателей. Учебные программы предусматривали отработку навыков владения оружием, строевую подготовку, развитие физических качеств. На физическую подготовку отводилось до 10 % учебного времени вне зависимости от сроков обучения. Специальными приказами регламентировался распорядок учебного дня, которым предусматривались организованные прогулки и «вылазки» на лыжах, катание на коньках. С этой целью выделялся автотранспорт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: