Array Коллектив авторов - Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3

- Название:Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алисторус

- Год:2019

- ISBN:978-5-907211-28-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3 краткое содержание

Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся историей России.

Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

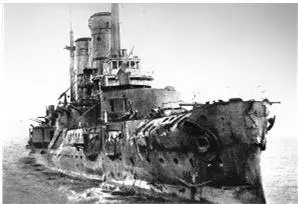

Линейный корабль «Слава»

И здесь важно отметить, что в русском флоте до 1917 г. вопросы радиосвязи не были организационно объединены под единым руководством, а находились в ведении разных начальников:

средствами корабельной радиосвязи заведовали судовые минные специалисты, а общее руководство корабельной радиосвязью осуществлял 2-й (радиотелеграфный) флагманский минный офицер штаба командующего флотом; береговые радиостанции флота входили в состав Службы наблюдения и связи (СНИС) флота.

А.И. Непенин

И.И. Ренгартен

Накануне войны эти должности на Балтийском флоте занимали, соответственно, старший лейтенант И.И. Ренгартен и капитан 1-го ранга А.И. Непенин.

Каждый из этих людей достоин отдельного рассказа, однако здесь следует подчеркнуть следующее: И.И. Ренгартен являлся признанным на флоте авторитетом в вопросах радио, одинаково хорошо разбиравшимся как в технических, так и в тактических аспектах применения средств радиосвязи на флоте. Что же касается А.И. Непенина, то последний, обладая прекрасными организаторскими способностями, умением подобрать нужных людей и нацелить их на выполнение новых задач, сам не имел никакой специальной подготовки в вопросах радио. Более того, документы свидетельствуют, что между Ренгартеном и Непениным существовало устное соглашение, по которому за Ренгартеном закреплялось общее руководство вопросами применения средств радиосвязи на флоте, включая и те вопросы, за которые отвечала служба связи. Поэтому неудивительно, что первые шаги в области радиоразведки на Балтийском флоте были инициированы в штабе флота, а не в службе связи, и исходили они от 2-го (радиотелеграфного) флагманского минного офицера штаба командующего флотом.

Летом 1914 г. в Европе явно «пахло порохом». Радиоразведчики и дешифровальщики активно готовились к будущей войне. Так, 10 июня 1914 г. руководство СНИС Балтийского флота получило приказ об организации постоянного радиоперехвата сообщений иностранных радиостанций, особенно военных. При этом предполагалась централизованная обработка данных, для чего при штабе начальника связи флота был создан оперативный отдел, который возглавил капитан 1-го ранга Давыдов.

Кстати, именно благодаря радиоразведке командование Балтийского флота получило первую информацию об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда. Радиотелеграфисты крейсера «Паллада» приняли радиограмму российского агента в Боснии, в которой сообщалось об этом событии. Информация была срочно доложена телеграммой командующему флотом.

Пройдя при передаче через центральную станцию Южного района Балтийского моря, она по принятой в СНИС организации делопроизводства была в копии доложена ее начальнику — капитану 1-го ранга А.И. Непенину. Реакция Непенина была быстрой. В тот же день он отправил телеграмму начальнику Южного района: «Обращаю внимание на проходящую телеграмму от начальника штаба командующего флотом за № 118. Предписываю на будущее время на радиостанциях Гапсаль, Либава и Энгсэ во время передачи агентских телеграмм на свободном приемнике находиться старшине или опытному телеграфисту специально для приема агентских телеграмм».

30 июня 1914 г., в дополнение к вышеупомянутому приказу от 10 июня, был издан приказ начальника службы связи № 390, в котором учреждалось суточное дежурство радиостанций для ведения радиоперехвата по специальному расписанию «для подслушивания телеграмм агентских и иностранных радиостанций, особливо военных». Содержание перехваченных радиограмм докладывалось начальнику службы связи по воскресеньям. При этом особо важные предписывалось докладывать немедленно в три инстанции: начальнику службы связи, начальнику штаба и командующему Балтийским флотом. Следует отметить, что, помимо радиоперехвата иностранных военных радиостанций, в июне-июле 1914 г. на кораблях и береговых радиостанциях велся регулярный прием сообщений иностранных телеграфных агентств. Эти меры позволили командованию Балтийского флота оперативно получать необходимую информацию о военно-политической обстановке в Европе.

При этом следует отметить, что наши военно-морские силы накануне Первой мировой войны даже на Балтике (справедливо считавшейся для России потенциальным главным морским театром военных действий) имели весьма небольшое количество станций радиоперехвата. При этом эти станции имели двойное подчинение. Они работали в интересах флотской разведки (радиоперехват), но также подчинялись начальнику службы связи (передача и прием своих радиограмм). Это создавало определенные проблемы в организации радиоразведки на флотах. Опыт первых же дней боевых действий убедил командование флотов в необходимости развертывания специальных станций радиоразведки, оснащенных необходимым оборудованием и имеющих в штате особых специалистов — радиоразведчиков и дешифровальщиков.

По вышеназванной причине наиболее активно эти мероприятия проводились на Балтийском флоте. Так, на побережье Балтийского моря уже в августе 1914 г. на постах СНИС для ведения радиоразведки были установлены в южном районе три радиоприемника, которые дислоцировались в населенных пунктах Гапсаль (Хапсалу), Кильконд, Даггерорт, в западном районе три радиоприемника, дислокация — Або, Престэ, Утэ, в северном районе четыре радиоприемника, три в Гельсингфорсе и один в Ганге.

Возможности радиоразведки значительно возросли после того, как начали использоваться радиопеленгаторы (первые патенты появились в 1902–1909 гг.), созданные в начале Первой мировой войны и появившиеся в армиях Австро-Венгрии, Великобритании, Германии и России. Во всех радиопеленгаторах использовались рамочные антенны, образованные витками толстого провода, намотанного на деревянный каркас с подсоединением воздушного конденсатора переменной емкости для настройки на заданный диапазон частот. Радиопеленгаторы предназначались для решения различных задач: ранее всего для навигационных целей путем определения направления на радиомаяк; для обнаружения, перехвата или постановки помех радиотелеграфным передачам противника; для выявления расположения шпионских радиостанций.

Существует три способа определения направления: по максимуму сигнала, по минимуму сигнала и по равносигнальной зоне (их еще называли компасного типа). По инициативе И.И. Ренгартена в 1914–1918 гг. в России по третьему способу разрабатывались береговые радиопеленгаторы для флота, которые с использованием двух рамочных антенн, расположенных под углом 90° друг к другу в вертикальной плоскости, и радиогониометра давали возможность определять направление слуховым методом на работающую радиостанцию с точностью до 2°. За курс на источник излучения принимается то направление, на котором сигналы, снимаемые с обеих антенн, одинаковы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: