Макс Хейстингс - Первая мировая война. Катастрофа 1914 года

- Название:Первая мировая война. Катастрофа 1914 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3599-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Макс Хейстингс - Первая мировая война. Катастрофа 1914 года краткое содержание

Первая мировая война. Катастрофа 1914 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

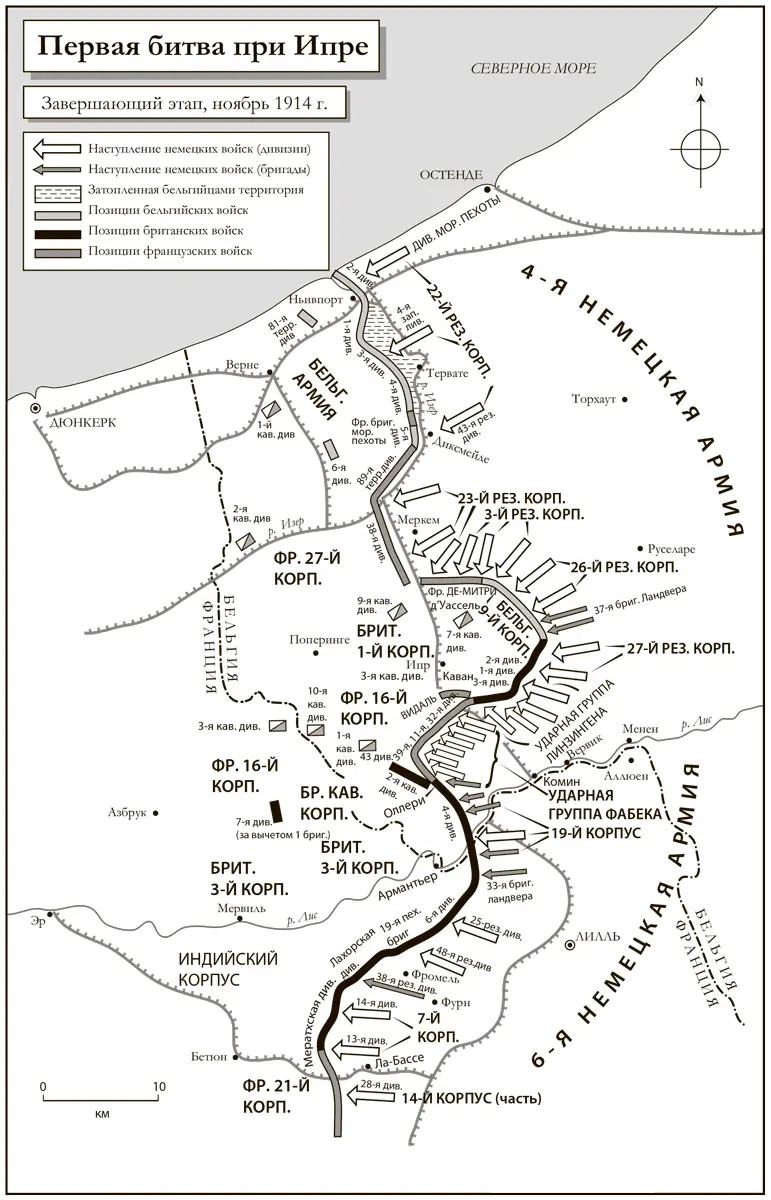

Первое сражение при Ипре окончилось несомненной победой союзников: несмотря на пролитые немцами реки крови в последних зимних попытках осуществить стратегический прорыв на Западном фронте, им этого не удалось. Французская, британская и бельгийская армии держали упорную оборону, в которой им, вопреки всему, огромными усилиями удалось отстоять рубежи. Черчилль впоследствии называл Ипр не иначе как славным {1029}. Он был прав, признавая важность успеха, однако пережитые мытарства и горе так давили и на победителей, и на побежденных, что мало кто находил в себе силы праздновать победу. Британцам помогло то, что большинство у них составляли закаленные в боях ветераны, против которых сражались плохо обученные резервисты – впоследствии немецкие генералы всегда сваливали вину на Фалькенхайна, который не сумел обеспечить более подготовленные войска. Британское командование не продемонстрировало тактических чудес – только веками отличавшую британских красномундирников готовность стоять насмерть. Однако у Ипра пришлось положить практически всю старую армию. Потери составили 54 105 человек, доведя общий урон с августа по конец ноября до 89 964 человек – больше, чем в тех семи дивизиях экспедиционных войск, что первыми приняли бой. Далее британцам в Бельгии и Франции оставалось лишь удерживать позиции до прибытия большого подкрепления из империи и новых армий, которые Китченер готовил на родине.

Капрал Джордж Матесон из полка Шотландских горцев Камерона писал родным: «Из 1100 офицеров и рядовых, вышедших на рубежи, у нас остался майор Йидон и около 80 солдат. Надеюсь, у нас дома еще много военных – нам бы здесь не помешала подмога» {1030}. Гражданские слабо представляли себе размах развернувшегося сражения. 21 ноября New Statesman сообщал снисходительно: «Если не считать отдельных подвигов – в частности, отражения атаки прусской гвардии британской пехотой, – с прошлой недели на Западном театре военных действий ничего примечательного не происходило. Изменения в линии фронта между воюющими сторонами столь незначительны, что видны лишь на крупномасштабной карте. <���…> Война в этом районе все больше и больше превращается в испытание на выносливость».

Как ни ужасал британцев урон, нанесенный экспедиционным войскам, потери французов превысили его в 10 раз. Если говорить о командирах, то заслуга удержания фронта под Ипром принадлежит (кроме Хейга) именно Фошу с его энергией, интуицией и вдохновляющим руководством. Боевой состав бельгийской армии уменьшился наполовину. За эти страшные недели с 18 октября по 12 ноября погибли не только десятки тысяч людей, но и множество надежд. Генералы, впрочем, не отчаивались: добиваться победы было не только их правом, но и долгом. Однако солдаты, сражающиеся друг против друга в окопах, не только у Ипра, но на сотнях километрах фронта, протянувшегося через равнины, долы и холма до швейцарской границы, видели правду. Обе стороны обладали безграничными возможностями навлекать друг на друга страдания и смерть, однако, пока и у той, и у другой хватало людей и оружия, оборона получала подкрепление быстрее, чем атакующим удавалось воспользоваться прорывом на конкретном участке.

Уилфрид Абель-Смит сделал 28 октября пророческую запись: «Грохот орудий и разрывов уже в печенках сидит. Конечно, об опасности продолжаешь помнить, но все затмевает собой тоска. Хочется куда-нибудь сбежать хоть на пару дней от этого несмолкаемого шума. Не представляю, как закончить эти сражения. Похоже, ситуация патовая. С таким растянутым фронтом никуда не продвинешься (потому что загонишь себя в опасное положение) и не обойдешь с флангов, потому что их попросту нет. Стоит попытаться, как тебя выдает аэроплан, и противник уже наготове – и то же самое, когда наступают на нас, так что процесс бесконечный. Подходишь к ним на несколько сотен метров, окапываешься и сидишь на месте, ведя снайперский огонь днем и отстреливаясь ночью» {1031}.

Именно такое стратегическое будущее ожидало обе стороны, к ужасу командования, которое лишь весной 1918 года, после четырехлетних безуспешных попыток, разорвет наконец этот смертельный клинч.

16. «Война становится бичом Божьим»

1. Польша

На Восточном фронте немцы, еще упивающиеся победой при Танненберге, злились на неудачи своих союзников. «Здесь все в порядке, – писал Макс Гофман, начальник оперативного командования у Гинденбурга с 8 октября в польском Кельце. – Подводят только австрийцы! Шевелились бы они поживее, эти Kerle – чурбаны! Мы принесли им победу на блюдечке, а они выпустили ее из рук» {1032}. Солдаты Франца Иосифа действительно были вялыми и уставшими. «Слишком долго нам не дают отдыха, – писал 15 октября командир кавалерии граф Виктор Данкль. – У всех настолько оголены нервы, что уже ничего не поделаешь. <���…> Мы выступали исполненные высоких надежд, но теперь наш дух сломлен» {1033}. Девять дней спустя Данкль дописал: «Солдаты отказываются атаковать, офицеров не хватает, а оставшиеся слишком робки. Все кончено. Мы скатились до уровня русских: солдаты способны только защищать позиции и палить наугад».

В штабе Конрада Александр Паллавичини поражался удаленному от поля боя мирку командиров и штабных, сидящих у телефонов за удобными столами: «Напоминает какой-нибудь международный банк, с той разницей, что от нашего бумагомарания пользы меньше. Многие здесь до сих пор… не слышали ни единого выстрела. Однако им кажется, что именно так все и должно быть». По всей империи Габсбургов все больше подданных Франца Иосифа содрогались, услышав о том, что творят эти золотопогонники. Словенский священник Томо Жупан вспоминал предвоенные мольбы Конрада: «Боже, даруй нам войну» {1034}. Теперь же, писал Жупан, помрачившийся разум начальника Генштаба грозит уничтожением не только Габсбургам, он уже погубил Европу. Жупан клял Конрада в дневнике: «Ты разрушил столько юных цветущих жизней. В твоей ли власти восполнить потерю хотя бы одного погибшего родным, которые по своей воле не отдали бы его ни за какие миллиарды?» Другой священник, Иван Вровник, писал 18 октября: «Еще больше людей ушло сегодня из Любляны на фронт. Воодушевления, которым сопровождались первые призывы идти с оружием на врага, нет и в помине; они [отъезжающие на фронт] заливают горечь расставания спиртным, на лицах отчаяние» {1035}.

Подкрепление не напрасно боялось худшего. Конрад оставался мастером устраивать катастрофы. В середине октября он двинул свою галицийскую армию в очередное наступление на восток. 14 октября, начав переправляться через реку Сан, войска сильно пострадали от артиллерии обеих сторон – одна из атакующих частей даже прислала донесение в штаб: «Бога ради, велите батареям, пусть стреляют по русским, а не по нам!» {1036}Константин Шнайдер рыдал: «Гаубицы уже погубили сотню наших собственных воинов!» Понтонов не было, поскольку под артиллерийским огнем русских погибла большая часть лошадей, подвозивших секции моста, поэтому переправляться приходилось исключительно лодками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/1097382/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro.webp)