Александр Райгородецкий - Противотанковые ружья и их наследники

- Название:Противотанковые ружья и их наследники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2011

- Город:Кривой Рог

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Райгородецкий - Противотанковые ружья и их наследники краткое содержание

Книга предназначена для всех интересующихся военной техникой вообще и стрелковым оружием в частности.

Противотанковые ружья и их наследники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Велись также разработки противотанковых ружей под патроны калибра 7,62 мм с сильно удлиненной гильзой. Этими патронами и ружьями под них занималось в частности ЦКБ-14 в Туле. Один из проектов имел целью создание магазинного ружья весом 7-10 кг. Также над такими проектами работало и ОКБ-43.

В конце 1942 года разработал свое противотанковое ружье под стандартный патрон 14,5×114 и под усиленный 14,5×147 конструктор Горов.

Вот не полный перечень опытных работ по противотанковым ружьям в СССР. Нетрудно понять, что работы по противотанковым ружьям в Советском Союзе носили самый массовый, многоплановый и самый объемный характер по сравнению со всеми странами мира.

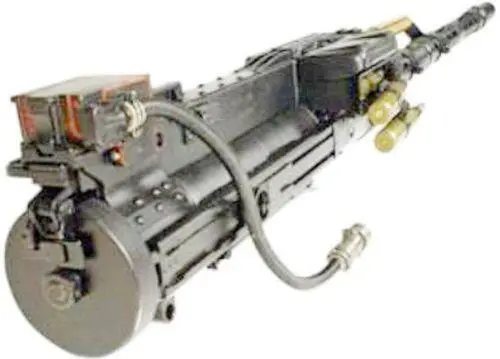

И напоследок следует сказать о крупнокалиберном пулемете Владимирова под патрон 14,5×114 мм.Это оружие было разработано в 1943–1944 годах, но официально принято на вооружение только в 1949 году. Изначально оно разрабатывалось как «противотанковый» пулемет для борьбы с легкобронированными целями, но после войны нашло широчайшее применение в СССР и многих странах мира как зенитное оружие на различных установках, также этим пулеметом вооружались бронетранспортеры, он использовался в качестве зенитного и курсового на некоторых советских тяжелых танках, применялся на флоте и в авиации. Пулемет участвовал практически во всех войнах и региональных конфликтах второй половины двадцатого века и начала века нынешнего. Состоит на вооружении России и многих стран мира уже в 21-м веке и будет состоять еще долго. Патрон 14,5×114 является самым мощным в своем классе. Его превосходит только опытный бельгийский патрон 15,5×115 мм для опытного же пулемета FN BRG и австрийский патрон с подкалиберной вольфрамовой стрелой 15,2×169 для антиматериальной винтовки Steyr AMR.

К слову будет сказано, что первые попытки создать противотанковый пулемет под патрон 14,5×114 были предприняты еще до войны. В 1939–1940 годах были созданы и испытаны опытные пулеметы под этот патрон конструкции Дегтярева-Шпагина и конструкции Симонина. Разработкой подобного оружия занимались конструкторы Салищев и Галкин, а также другие коллективы.

Крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ

С. В. Владимиров

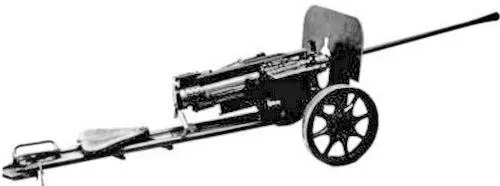

Первый образец КПВ-44 на универсальном станке Колесникова

КПВ на станке Харыкина в варианте ПКП — Пулемет Крупнокалиберный Пехотный

Вариант с электроспуском

Патрон 14,5×114

В 1943 году к созданию нового пулемета под патрон 14,5×114 приступили в Коврове на заводе № 2 несколько конструкторов. КБ-2 представило три варианта оружия, все с отработанным газовым двигателем автоматики, но с различными схемами узлов запирания. Был изготовлен образец с поворотным затвором, ленточным питанием и со станком Гаранина только для наземной стрельбы. Но высокое давление, создаваемое 14,5-мм патроном, делало работу газового двигателя автоматики очень резкой и затрудняло экстракцию стреляной гильзы, также живучесть ствола оказалась невысокой при стрельбе бронебойными пулями. В мае 1943 года разработку своего варианта такого пулемета начал сотрудник Отдела главного конструктора завода С. В. Владимиров (1895–1956). Он взял за основу 20-мм авиационную пушку В-20 своей же конструкции с откатным двигателем автоматики (в 1942 году эта пушка проиграла конкурс пушке Б-20 системы Березина). Вместе с Владимировым пулемет создавал целый коллектив конструкторов в составе которого были: В. А. Рыжков, А. И. Буланов, П. П. Протасов, А. П. Финогенов, В. В. Калинин, С. А. Харыкин, А. А. Прокофьев. Работа шла очень напряженно, и уже в ноябре 1943 года первый пулемет поступил на заводские испытания. В феврале 1944 года пулемет Владимирова с модернизированным универсальным колесно-треножным станком Колесникова прошел испытания на Научно-испытательном полигоне стрелкового и минометного вооружения.

В заключении НИПСМВО среди прочего говорилось: «…По живучести деталей конструкция пулемета удовлетворяет тактико-техническим требованиям и значительно превосходит все ранее испытывавшиеся 14,5-мм пулеметы (пулемет Владимирова был не первым, который довели до полигонных испытаний)… Автоматика 14,5-мм пулемета заслуживает внимания. Пулеметы могут найти себе применение для борьбы с транспортными средствами противника, огневыми точками и при обороне укрепленных районов. Пулеметы калибра 14,5 мм также могут быть широко применены в противовоздушной обороне».

В апреле 1944 года ГАУ и Наркомат вооружения рекомендовали заводу № 2 изготовить 50 пулеметов и одну зенитную установку для войсковых испытаний. Пулемет получил обозначение КПВ-44 («крупнокалиберный пулемет Владимирова образца 1944 года»). На войсковые испытания пулемет и зенитная установка попали сразу по окончании Великой Отечественной войны, в мае 1945 года.

Универсальные станки оказались неустойчивыми и тяжелыми. Выбор сделали в пользу отдельных установок для наземной и зенитной стрельбы. Уже в 1946 году в Отделе главного конструктора завода № 2 под КПВ-44 разработали одиночную, спаренную и счетверенную зенитные установки. Интересно, что в это же время Е. В. Иванов, В. А. Введенский и С. М. Крекин создавали сверхскорострельный многоствольный пулемет под 14,5-мм патрон, но эта разработка была остановлена. Под этот же патрон в 1949 году создал свою многоствольную систему и Слостин. В мае 1948 года прошли испытания пулемета КПВ-44 на станках Гаранина, Маркова, Харыкина и Куйбышевского машиностроительного завода. Выбор был сделан в пользу станка Харыкина, доработанного в Коврове в КБ-2. А в следующем году были приняты на вооружение наземный «14,5-мм пехотный крупнокалиберный пулемет Владимирова (ПКП)», а также его зенитный вариант. Производство пулемета Владимирова было налажено на заводе имени В. А. Дегтярева (это имя было присвоено ковровскому заводу № 2 в том же 1949-м году). Уже в 1952-м завод сдал Вооруженным Силам восемь тысяч зенитных КПВ. Параллельно велись работы над установкой 14,5-мм пулемета на танки.

Автоматика пулемета работает за счет короткого хода ствола. Запирание ствола в момент выстрела осуществляется вращением муфты, закрепленной на затворе; внутренняя поверхность муфты имеет боевые упоры в виде сегментов прерывистой резьбы, входящие при повороте в зацепление с соответствующими боевыми упорами на казенной части ствола. Вращение муфты происходит при взаимодействии поперечного штифта с фигурными вырезами в ствольной коробке. Ствол быстросменный, заключен в перфорированный металлический кожух и снимается с тела пулемета вместе с кожухом, для чего на нем имеется специальная рукоятка. Питание патронами осуществляется из металлической ленты с замкнутым звеном, собираемой из нерассыпных кусков на 10 патронов каждый. Соединение кусков ленты осуществляется при помощи патрона. Стандартная емкость ленты — 40 патронов для ПКП и 50 патронов для КПВТ. Ударно-спусковой механизм позволяет ведение только автоматического огня. Но при определенных навыках из КПВ можно вести и одиночный огонь. Для перезаряжания и разряжания пулемета используется трос с рукояткой. Питание патронами осуществляется с правой стороны, из стальной ленты. Механизм подачи ленты ползункового типа, приводится в действие затвором. Коробка с лентой крепится на станке. Также на станке крепится с правой стороны оптический прицел СПВ, который дублируется механическим, секционным. Во избежание ожогов стрелков, ствол полностью закрывается кожухом, имеющим продольные отверстия для его охлаждения воздухом. При перегреве ствол можно заменить на запасной. В 1950 году была начата разработка, а в 1952 году принят на вооружение Советской Армии (вместе с БРДМ-2, на которой впервые был установлен) танковый вариант КПВ, получивший название КПВТ. Основным отличием его являлось появление электроспуска. Питание патронами производится как с правой, так и с левой стороны из стальной ленты. Благодаря мощному патрону с бронебойной пулей массой около 60 грамм и начальной скоростью 1030 м/с (дульная энергия около 32 КДж) КПВ пробивает 32 мм стальной брони на дальности 500 метров и 20 мм брони на дальности 1000 метров. Подача патронов из ленты в ствол осуществляется в два шага: сперва специальный извлекатель на откате затвора извлекает патрон из ленты назад, после чего патрон снижается на линию досылания и в накате затвора досылается в ствол. Выброс стреляных гильз осуществляется вниз и вперед через короткую трубку на ствольной коробке; стрелянная гильза выталкивается из удерживающих ее пазов на зеркале затвора следующим патроном или специальным рычагом-досылателем (для последнего патрона в ленте). Стрельба ведется с открытого затвора. Ударно-спусковой механизм как правило размещается на станке или установке, в пехотном варианте органы управления на станке включают в себя две вертикальных рукоятки и спусковую клавишу между ними, в танковом варианте пулемет оснащается дистанционным электроспуском. Для стрельбы по наземным и воздушным целям применяются патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32, бронебойно-трассирующей пулей БЗТ и зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: