С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Название:Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7559-0020-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. краткое содержание

Появление же последних 6 тяжелых крейсеров в составе японского флота не имеет аналогов в практике мирового кораблестроения: построенные в качестве легких (класса “b”) с беспрецедентно мощным вооружением из 15 155-мм орудий, но с заложенной в проекте возможностью перевооружения на 203-мм калибр, они были быстро перестроены в тяжелые, как только японцы отказались от соблюдения всех договоров. В результате к началу войны на Тихом океане количество кораблей этого класса у основных соперников - Японии и США — оказалось равным.

Издание выпущено в формате аналогичном серии "Боевые корабли мира".

Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

5.6. Система управления огнем.

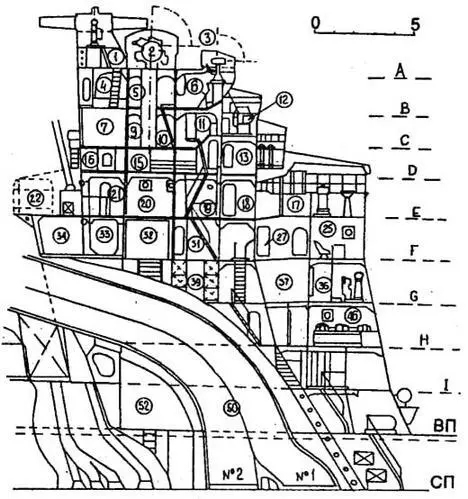

Эти корабли имели массивную носовую надстройку. Хотя ее высота над килем была такой же, как и на типе “Миоко” (бинокли директора были даже на метр ниже - 31 м над килем вместо 32 м), она оказалась длиннее и почти в два раза больше по объему. В ходе проектирования новых крейсеров учитывались пожелания артиллерийского, торпедного, штурманского, электрического, оптического отдела и отдела связи МТД и в результате совместной работы МТД, МГШ, бюро по военным делам и департамента флота появилась эта 10-этажная надстройка. Она должна была вместить огромное количество постов и сложных приборов, необходимых для ведения артиллерийско-торпедного боя в дневных и ночных условиях и на больших дистанциях. Ее форму одобрили после долгой дискуссии, поскольку все понимали, что такая надстройка значительно увеличивает верхний вес, оказывает большое сопротивление воздуху и является прекрасной мишенью для артиллерии и авиации противника. И все-таки решили, что в военное время централизация всех постов управления перевесит эти недостатки. После спуска “Такао” на его корпусе воздвигли полномасштабную деревянную модель носовой надстройки со всеми ее постами и оборудованием, которую в течение июня-декабря 1930 года подвергли испытаниям на верфи флота в Йокосуке. Похожую надстройку должны были нести и крейсера следующего типа “Могами”, но после катастрофы с миноносцем “Томодзуру” ее перепроектировали с целью уменьшения размеров, особенно высоты. Первоначальный вариант надстройки испытали на верфи флота в Куре. Во время модернизации крейсеров типа “Такао” верхнюю часть надстройки решили уменьшить.

Как и на предыдущих крейсерах “класса А” для УАО ГК оставили систему “слежение за указателем”. Для наводки орудий на цель, измерения ее скорости, курса и дистанции до нее наверху носовой надстройки установили директор типа 14 и устройство слежения за целью (визир) типа 13. Вспомогательный директор типа 14 расположили на самолетном ангаре. Для управления огнем 12-см зенитных орудий по бокам носовой надстройки на уровне ходового (компасного) мостика установили директоры типа 91, а дистанцию до воздушной цели измеряли с помощью 3,5-метровых дальномеров типа 14, которые стояли отдельно на уровне верхнего мостика. Посты управления торпедной стрельбой (УТС) располагались по бокам от платформы управления артогнем и оборудовались торпедными директорами типа 89.

Дальномерное оборудование было таким же, что и на типе “Миоко”, но с дополнительным дальномером наверху носовой надстройки. Все дальномеры были бинокулярные совмещающие типа 14. Три 6-метровых стояли в башнях ГК №№1,2 и 4, один 4,5-метровый на носовой надстройке над директором, по два 3,5-метровых и 1,5-метровых - по ее бокам, а дополнительная пара 3,5-метровых - на самолетном ангаре. Зенитные 3,5-метровые дальномеры можно было использовать и для надводных целей.

На прожекторных платформах по бокам дымовых труб стояли четыре боевых 110-см прожектора типа “SU” с эффективным радиусом действия 5000-6000 м, а при концентрации света двух прожекторов - до 8000 м. В 1936 году их заменили на 110-см прожекторы типа 92, принятые на вооружение 6 марта 1933 года, которые давали белый свет интенсивностью 12800 кандел/м 2при 200А и 80 В, обеспечивая дальность подсветки 6000 м, а при концентрации на одной цели двух лучей - до 10000 м. Посты управления прожекторами и пульт в рубке управления прожекторами находились на одном уровне с платформой УАО ГК (рубка группового управления освещением), имея с ней связь для координации действия прожекторов и орудий ГК.

5.7. Авиационное оборудование.

На верхней палубе между грот-мачтой и башней ГК №4 по бортам стояли две пороховые катапульты улучшенной модели 1. Они прошли испытания в 1931 году и 12 августа 1932 года были Приняты на вооружение как тип Куре №2 модель 3. Они имели ту же длину, что и модель 1, но скорость запуска повысилась до 28 м/с, ускорение - до 2,7g, а вес запускаемого самолета-до 3000 кг. В расположенном за треногой грот-мачтой ангаре бок о бок помещались два гидро-самолета со сложенными крыльями. Часть верхней палубы между катапультами, известная как “самолетная” палуба, была оснащена системой рельсов для перемещения ГСМ, а на грот-мачте имелась грузовая стрела для установки ГСМ на катапульты и подъема их с воды на борт после посадки.

По требованию МГШ эти крейсера должны были нести по три ГСМ: два 2-местных для наблюдения за ходом боя и корректировки огня на дальних дистанциях и 3-местный для дальней разведки (до 300 миль). Оба 2-местных ГСМ типа 90 №2 модели 2 корабли получили в декабре 1932 года. Но ко времени готовности кораблей 3-местных самолетов в наличии еще не имелось и только в декабре 1934 года на эти крейсера передали по 3-местному разведчику типа 94 №1. В декабре 1936 года ГСМ типа 90 заменили двумя разведывательными гидросамолетами типа 95.

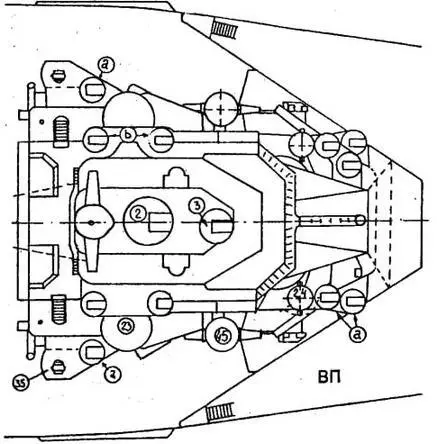

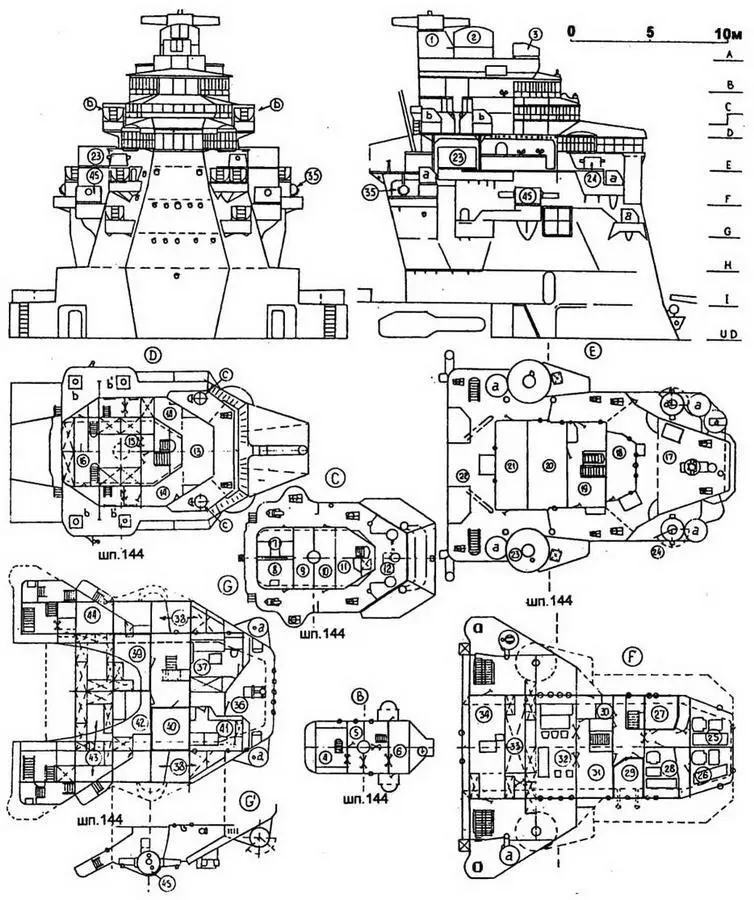

НОСОВАЯ НАДСТРОЙКА “ТАКАО” ПОСЛЕ ДОСТРОЙКИ В 1932 ГОДУ

а - наблюдательные посты b - посты управления прожекторами с - торпедные директоры типа 89

А, В - платформы УАО ГК с башенками 4,5-м дальномера типа 14 (1), директора типа 14 (2), обзорного телескопа (3), каютами отдыха персонала (4) и офицеров (5) и постом связи СУАО ГК (6); С - пост наблюдения за целью: кладовая оптических инструментов (7), каюта отдыха (8), верхний алектропост (9), кладовая приборов и каюта отдыха (10), пост связи (11), устройство слежения за целью типа 13 (12);

D - платформа управления огнем: пост управления огнем (13), кладовые устройств связи №1 с ПБ и инструментов СУАО с ЛБ (14), штабная №1 (15) и штурманская №1 (16); Е - ходовой мостик: рубка с компасами и биноклями (17), аварийный пост управления №1 (18), проход (19), пост управления боем (20), штурманская рубка (21), сигнальная платформа (22), зенитный директор типа 91 (23), 1,5-м дальномер (24); F - верхний мостик: каюты отдыха командира (25), флагмана (26) офицеров штаба (28), посты связи №2 (27) и телеграфный N*2 (29), гальян (30), проход (31), центральный пост связи (32), штурманская кладовая, каюта отдыха и нижний электропост (33), пост СУЗО и связи с зенитными орудиями (34), сигнальный прожектор (35); G - средний мостик: рулевая рубка (36), каюта штурмана (37), кладовые палубного имущества (38), телефонный пост N*3 (39), радиорубка (40), хранилище карт (41), главные склады связи (42), авиаоборудования (43) и штурманский (44), зенитный 3,5-метровый дальномер типа 14

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: