С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Название:Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7559-0020-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. краткое содержание

Появление же последних 6 тяжелых крейсеров в составе японского флота не имеет аналогов в практике мирового кораблестроения: построенные в качестве легких (класса “b”) с беспрецедентно мощным вооружением из 15 155-мм орудий, но с заложенной в проекте возможностью перевооружения на 203-мм калибр, они были быстро перестроены в тяжелые, как только японцы отказались от соблюдения всех договоров. В результате к началу войны на Тихом океане количество кораблей этого класса у основных соперников - Японии и США — оказалось равным.

Издание выпущено в формате аналогичном серии "Боевые корабли мира".

Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На момент проектирования крейсеров типа “Такао” еще ни один из крейсеров “класса А” не выходил на испытания и проблемы с их хронической перегрузкой еще не были известны. Правда, в проекте сделали попытку принять некоторые меры по экономии веса (электросварка некоторых конструкций над верхней палубой и применение, где возможно, алюминия), но делалось это для компенсации известной дополнительной нагрузки от носовой надстройки увеличенного размера. Несмотря на это, реальное водоизмещение с 67% запасов превысило проектное значение 12986 т более, чем на 10%: официально “Майя” и “Тёкай” имели 14129 т, а “Такао” и “Атаго” 14260 т. Как и на предыдущих крейсерах “класса А” перегрузка возникла по статьям: вес корпуса, вооружение, но особенно арматура и оборудование. Алюминий использовался тогда в каретках подъемников боезапаса, в складских помещениях, для трапов, мебели и вспомогательной арматуры. Но от его использования вскоре пришлось отказаться из-за слишком быстрой коррозии. Американцы также использовали алюминий в тяжелых крейсерах, заложенных примерно в то же время, и вес алюминиевых конструкций на них достигал 72 т.

| Распределение весов после достройки, т (%): | “Такао” | “Атаго” |

| Корпус | 4086,7 (29.0) | 4129 |

| Броня и защита | 2368,2 (16,8) | 2363 |

| Арматура | 521,7(3,7 | 178 |

| “Неподвижное” оборудование | 179,8 (1,3) | |

| “Подвижное” оборудование | 313,5(2,2)* | |

| Механизмы | 2670.6 (19) | |

| Вооружение | 1728 (12,3)** | |

| Топливо (уголь+нефть) 67% | 1754 (12,5) | |

| Резервная вода для котлов 67% | 104,7 (0,7) | |

| Смазочное масло и легкое топливо 67% | 56,3 (0,4) | |

| Трубы ПТЗ | 213.0(1,5) | |

| Неизвестный вес | 68,9 (0,5) | |

| ВСЕГО | 14066 (100) |

Примечания:

* даны на 26.06.1932 г. при незаконченном монтаже оборудования, которое нормально было на 200 т тяжелее;

** из них орудия 1166,4 т (8,3%), торпедное вооружение 166,9 (1,2%), электрооборудование 359,2 (2,6%), авиаоборудование 30,7 т (0,2%) и штурманское 5,5 т.

И снова увеличение водоизмещения уменьшило высоту надводного борта, дальность и скорость, ухудшило мореходность. Кроме того, понизился метацентр и уменьшилась метацентрическая высота (МВ), несмотря на благоприятное расположение центра тяжести (ЦТ) под ватерлинией (по крайней мере для водоизмещения с 67% запасов). Последующее добавление различной арматуры наверху также повысило водоизмещение, подняло центр тяжести и еще больше уменьшило МВ и диапазон остойчивости. И совсем плохая остойчивость получалась в облегченном состоянии, когда из-за отсутствия топлива увеличивалась высота расположения LI T над ватерлинией при одновременном уменьшении осадки. Все это выводило значение МВ и диапазона остойчивости за допустимые для легкого водоизмещения пределы. Например, при водоизмещение с 67% запасов 14109 т и осадке 6,51 м в 1932 году “Такао” имел МВ 1,2 м и диапазон остойчивости 88°, но уже в 1937 году при водоизмещении 14579 т и осадке 6,68 м МВ составляла 1,08 м (на других “систер-шипах” и того меньше) и диапазон 84°. При этом нормативы устанавливали МВ не менее 1,3 м и диапазон более 85°. Для легкого водоизмещения положение было критическим: на 1932 год “Такао” при 11406 т водоизмещения и осадке 5,49 м имел МВ 0,38 м и диапазон 73°, а на 1937 год при 11523 т и 5.51 м соответственно 0,17 м и 68° вместо положенных более 1 м и 75°. На других кораблях типа МВ при легком водоизмещении равнялась 0,14-0,19 м, а диапазон остойчивости 66-67°.

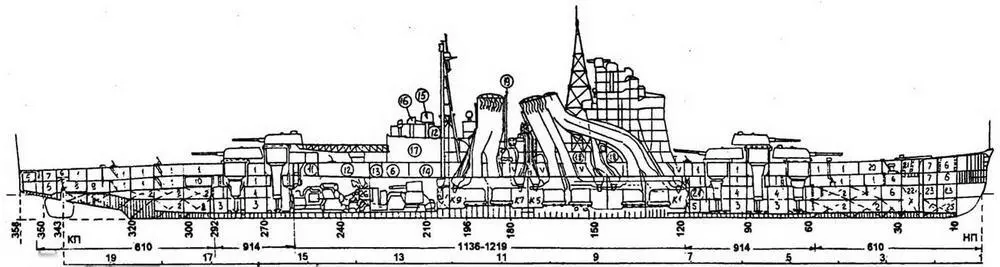

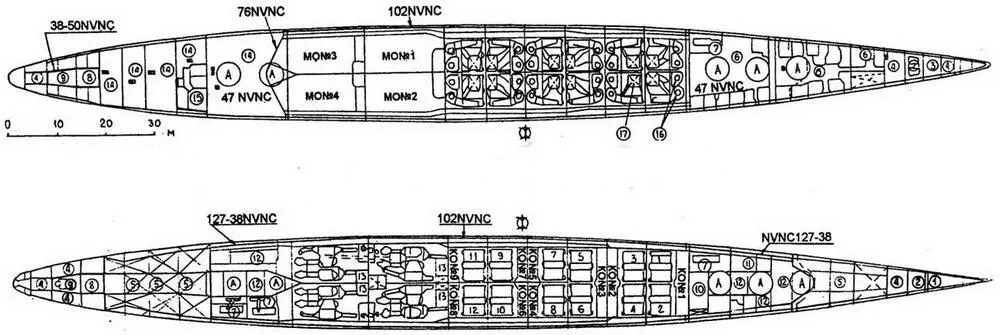

Продольный разрез «ТАКАО» после достройки в 1932 году:

1 - жилые помещения (офицерские в носу); 2 - нефтяные цистерны; 3,4 - зарядные и снарядные погреба ГК; 5 - погреба 12-см боезапаса; 6 - вспомогательные кладовые; 7 - кладовые риса и зерна; 8 - рулевой пост; 9 - рулевое МО; 10 - холодильники (для рыбы и мяса) и дистилляторы; 11 - электропост для подъемников; 12 - телеграфный пост; 13 - склад смазочных масел; 14-отделение 250-кВт генераторов (привод от ДВС); 15- кормовой пост УАО ГК с директором типа 14; 16-наблюдательные посты; 17 - самолетный ангар; 18 - мастерская; 19 - труба вспомогательного котла на ВП; 20 - апартаменты командира; 21 - пост привода шпиля; 22 - цепной ящик; 23 - насосное отделение; 24 - нижний телеграфный пост; 25 - дифферентовочная цистерна

Величина шпаций (мм) Теоретические шпангоуты (шаг 10,058 м)

№ 1 - № 9 - котельные отделения; 1 -12 - котлы; 1 - насосное отделение; 2 - цепной ящик; 3 - кладовая риса и зерна; 4,11 - вспомогательные кладовые; 5 - нефтяные цистерны; 6 - каюты офицеров; 7 - отделение генераторов; 8 - рулевое МО с двигателем лебедки и аварийным штурвалом; 9-рулевой пост с гидроприводом руля; 10-нижний телеграфный пост; 12 - 20-см снарядный погреб; 13 - пост управления турбинами; 14-кубрики; 15 - холодильники и дистилляторы; 16 - вентиляторы форсированной тяги; 17- дымоходы; А - центральный ствол башни ГК;

5.4. Защита.

В основном защита этих крейсеров повторяла проект “Миоко”, за исключением следующего:

1) Броневой пояс был короче: расстояние между носовой и кормовой переборками (от барбета №1 до барбета №5) на уровне складской палубы составляло 123,6 м (шп.62-292) вместо 126,2 м (шп.58-293) на “Миоко”, а длина брони по борту - 119,8 м (шп.70-292) вместо 123,6 м (шп.64-293).

2) Защита погребов в носу и корме была мощнее, впервые использовались сужающиеся книзу по толщине броневые плиты.

3) Вместо стали НТ использовалась сталь Дюколь.

4) Боевая рубка защищалась броней.

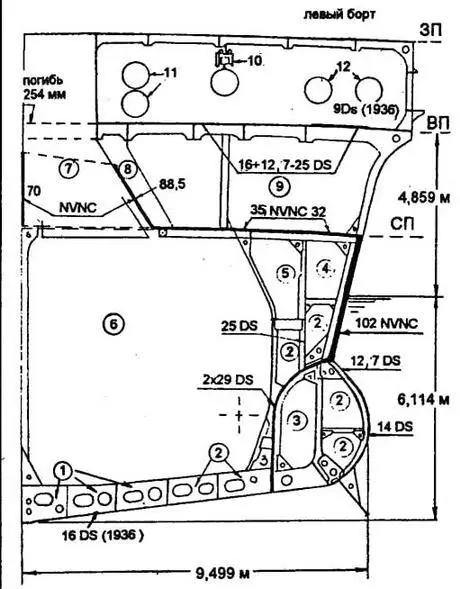

СЕЧЕНИЕ ПО 186-му ШПАНГОУТУ КРЕЙСЕРА “ТАКАО”

1,2- цистерны резервной котельной воды и нефтяные; 3 - водонепроницаемый отсек; 4 - кладовая; 5 - коридор для кабелей; 6 - КО №7 с котлом №9; 7 - дымоход; 8 - теплоизолирующий зазор; 9 - кубрик; 10 - подвесные рельсы для торпед; 11 - запасные торпеды; 12-торпедные аппараты

Вертикальная защита. Бортовой пояс из стали NVNC имел наклон наружу 12° и охватывал МКО и барбеты ГК с погребами. Центральная часть пояса, проходящая примерно по МКО (шп. 116-258), на длине 82,4 м и высоте 3,5 м имела единую толщину 102 мм, соединяясь верхней кромкой со средней палубой. Концы пояса защищали основания башен и погребало нижней палубы. Но в отличие от проекта “Миоко” пояс продолжался прямо вниз - на глубину 1,7 м под складской палубой и его толщина уменьшалась. Верхняя часть пояса между нижней и складской палубами (примерно 2,5 м) имела толщину 127 мм, а нижняя полоса высотой 1,7 м - 76 мм на верхней кромке, сужаясь до 38 мм на нижней. Продолжение пояса вниз в том месте, где не было противоторпедной переборки (ПТП), должно было защищать корабль от “ныряющих” снарядов. Такую же систему защиты японцы применили и в последующих проектах (крейсера типов “Могами” и “Тоне”, линкоры типа “Ямато”), где она уже заменяла выпуклую ПТП и на протяжении МКО. Оконечности пояса, чтобы компенсировать увеличенную толщину и высоту броневых плит, пришлось сделать короче: в носу 21м (шп.70-116) и в корме 16,4 м (щп.258-292). Из-за перегрузки высота пояса над ВЛ в средней части составила всего 1,3 м, а в оконечностях, в районе погребов ГК, он оказался почти вровень с водой. В 1937-38 годах при полном водоизмещении 15490-15697 т осадка была 7 метров, так что над водой выглядывало всего 0,8 м брони.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: