С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Название:Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7559-0020-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. краткое содержание

Появление же последних 6 тяжелых крейсеров в составе японского флота не имеет аналогов в практике мирового кораблестроения: построенные в качестве легких (класса “b”) с беспрецедентно мощным вооружением из 15 155-мм орудий, но с заложенной в проекте возможностью перевооружения на 203-мм калибр, они были быстро перестроены в тяжелые, как только японцы отказались от соблюдения всех договоров. В результате к началу войны на Тихом океане количество кораблей этого класса у основных соперников - Японии и США — оказалось равным.

Издание выпущено в формате аналогичном серии "Боевые корабли мира".

Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Каждый крейсер имел 4 турбоагрегата с зубчатыми редукторами типа Канпон, приводящие во вращение 3-лопастные гребные винты диаметром 3,85 м. На полном ходу вперед каждый развивал мощность 32500 л.с. при 320 об/мин. Поскольку реактивные турбины низкого давления, установленные на “Юбари”, “Сендай” и типе “Фурутака”/”Аоба”, вызывали значительные осевые усилия на валах, в данном случае применили однопоточные импульсные. От снижения осевых усилий за счет применения двухпоточных турбин, в которых пар проходил от центра к оконечностям, отказались из-за низкой их надежности и сложности осевой балансировки, в ходе которой часто ломались лопатки (в частности на типе “Фурутака”/”Аоба”).

Каждый ТЗА размещался в отдельном МО и состоял из двух ТВД и двух ТНД (все имели 6 однорядных ступеней), роторы которых через 4-шестеренный редуктор передавали вращение на один вал. ТВД весила 9,5 -10 т при длине между центрами подшипников 1,545 м, ее ротор вращался со скоростью 3000 об/мин, давление под кожухом на полной мощности 8000 л.с. на гребном валу (после редуцирования до 320 об/ мин.) составляло 15,7 атм. Для ТНД эти характеристики выглядели так: 18 т, 3,04 м, 2000 об/мин., 8250 л.с. и 1,83 атм.

В корпусе каждой ТНД размещалась ТЗХ мощностью 4500 л.с., что давало общую мощность заднего хода всех 8 турбин 36000 л.с. при 180 об/мин. На полной мощности давление на входе в ТЗХ равнялось 17,25 атм., а на выходе 0,155 атм.

Вместо принятого на типе “Фурутака”/”Аоба” “комбинированного” устройства турбин для крейсерского хода, на новых крейсерах для большей экономии топлива применили две крейсерские турбины: 3 ступени по 1 ряду лопаток, вес 3 т, длина 0,96, давление пара под кожухом 17,25 атм. Каждая развивала 3750 л.с. при 140 об/мин. и последовательно подключалась через муфту к внешним агрегатам ТВД носовых МО, вращавшим внешние гребные валы. Из крейсерской турбины пар под давлением 3,59 атм. поступал в первую ступень внешней ТВД. При использовании ТКХ внутренние ТВД и ТНД носовых МО отсоединялись от редуктора, а кормовые ТЗА отсоединялись от внутренних гребных валов. Чтобы уменьшить сопротивление бездействующих внутренних валов и винтов, крейсерские турбины вращали генератор, ток от которого питал электромоторы, проворачивавшие внутренние валы с нужной скоростью и в нужном направлении. Такое устройство на крейсерских ходах было очень экономично, но имело существенный недостаток: нельзя было быстро перейти от крейсерского (экономического) хода к полному, поскольку переключение с двух валов на все четыре доставляло много трудностей. При встрече с неприятелем такая задержка могла стать роковой.

Конденсоры (холодильники) были однопоточные типа “Унифлюкс” и каждый из восьми имел площадь охлаждающей поверхности 762 м 2. Располагались они по два в каждом МО: 4 под внешними ТНД, 4 вдоль внутренних.

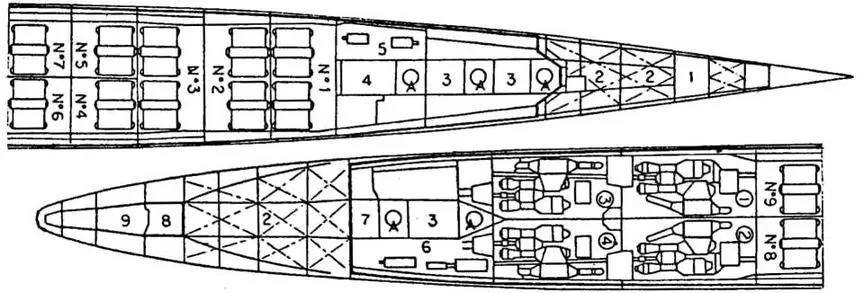

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НА КРЕЙСЕРЕ типа “МИОКО”

1- кладовые риса и зерна; 2 - нефтяные цистерны; 3 - погреба 20-см снарядов; 4 - телеграфный пост; 5,6 - носовое (2x200 кВт) и кормовое (1x200 и 1x135 кВт) отделения генераторов; 7 -распределительный электропост; 8 - отсек рулевой машины; 9 - рулевой пост

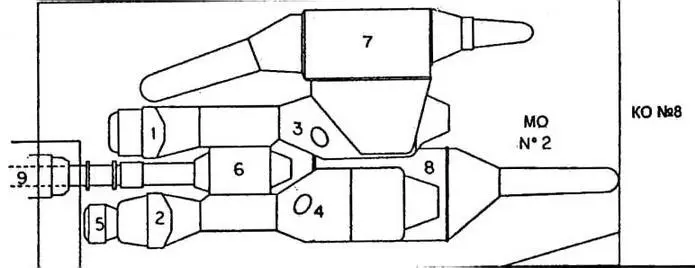

ПРАВОЕ НОСОВОЕ ТУРБИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (№2)

1,2- внутренняя и внешняя ТВД; 3,4 - внутренняя и внешняя ТНД; 5 - турбина крейсерского хода (ТКХ); 6 - зубчатый редуктор (4 шестерни) 7,8 - конденсоры (холодильникик) 9 - правый внешний гребной вал

Трехколлекторные водотрубные котлы типа Канпон с чисто нефтяным отоплением работали на насыщенном паре (без перегрева) под давлением 20 атм. Каждый из 12 котлов имел открытую колосниковую систему и поверхность нагрева 970 м 2; диаметр парового коллектора составлял 1,27 м при длине 4,67 м, а двух водяных - 0,74 м при длине 4,628 м. Шесть котлов стояли в трех носовых отделениях по два - бок о бок, а шесть - каждый в своем КО, которые разделялись кроме поперечных еще и продольной переборкой по ДП. Группа из 4 котлов имела свой дымоход, из которых два носовых объединялись в одну дымовую трубу.

Вытяжные и втяжные вентиляторы, воздуходувки, насосы, подъемники, лебедки, рулевой привод и т.п. работали от электромоторов. Напряжение в сети 225 В обеспечивалось четырьмя генераторами (3 по 200 кВт с приводом от ДВС и 1 135- кВт дизель-генератор), которые располагались вне МО - в корме по правому борту и в носу по левому на уровне складской палубы.

Общий вес энергетической установки после достройки составил 2260 т. Распределение весов для “Нати”: главные двигатели 620 т (включая 268 т турбины и 172 т редукторы), валы и винты 215 т, вспомогательные двигатели 140 т, котлы 625 т, трубы и дымоходы 75 т, трубопроводы 235 т, разное 75 т, масло и вода (в котлах, трубах и т.п.) 745 т. Всего 2730 т или 47,6 л.с./т.

По проекту мощность составляла 130000 л.с. при 320 об/ мин., что обеспечивало скорость 35,5 узла. На пробегах 22 октября 1928 года “Нати”, имея водоизмещение 12220 т, между отметками мерной мили Укурудзима у бухты Сукумо достиг скорости 35,53 уз. при 133670 л.с. и 322 об/мин. 15 апреля “Миоко” при водоизмещении 12115 т и мощности 131800 л.с. у Татейяма достиг 35,25 уз., а “Асигара” развил 35,6 уз. при 138692 л.с. Корабли выходили на пробеги облегченными, поскольку реальное водоизмещение для этих условий составило бы 13280-13330 т, но оно практически равнялось проектному (12370 т).

Максимальный запас нефти 2470 т по проекту обеспечивал дальность 8000 т на 14 узлах, но реальная дальность при полном проектном водоизмещении оказалась на 1000 миль меньше. На испытаниях по расходу топлива “Нати” при водоизмещении 12000 т на средней скорости 13,9 уз. и мощности на валах 6817 л.с. расходовал в среднем 4,25 т/ч. Теоретически при 67%-й нагрузке (1650 т топлива) и проектном водоизмещении для испытаний дальность составила бы 5300 миль на 14 узлах, а при полной нагрузке - 7000 миль. Но значительная перегрузка заметно снижала и эти величины.

4.6. Экипаж и обитаемость.

По проекту корабли должны были укомплектовываться 47 офицерами и 657 нижними чинами (всего 704 человека), но после установки торпедного вооружения и дополнительных зениток экипаж пришлось увеличить на 60 человек без изменения числа офицеров. Реально до реконструкции 1934— 1935 годов он достигал 792 человек.

Жилые помещения располагались на средней палубе, исключая пространство над МО, где стояли торпедные аппараты, на нижней палубе вне МКО и в дополнительных надстройках по бокам носовой трубы (компенсация пространства, занятого ТА). Каюты офицеров располагались в носовой части корабля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: