С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Название:Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7559-0020-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. краткое содержание

Появление же последних 6 тяжелых крейсеров в составе японского флота не имеет аналогов в практике мирового кораблестроения: построенные в качестве легких (класса “b”) с беспрецедентно мощным вооружением из 15 155-мм орудий, но с заложенной в проекте возможностью перевооружения на 203-мм калибр, они были быстро перестроены в тяжелые, как только японцы отказались от соблюдения всех договоров. В результате к началу войны на Тихом океане количество кораблей этого класса у основных соперников - Японии и США — оказалось равным.

Издание выпущено в формате аналогичном серии "Боевые корабли мира".

Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Модернизация и стандартизация зенитной артиллерии. Все крейсера планировалось перевооружить на 12,7-см зенитки с директорами типа 94 и 25-мм автоматы, но к началу войны полностью это сделать не удалось. Вес и объем, которые занимали спаренные 12,7-см орудия типа 89, воспрепятствовали их установке на крейсерах типов “Фурутака”/” Аоба”, и на них пришлось оставить одноорудийные 12-см в установках модели “В ”. На “Такао” и “Атаго” 12,7-см зенитки из-за задержек впроизводстве и нехватки средств смогли установить только в 1942 году, “Майя” получил их только при реконструкции в ноябре 1943 года, а “Тёкай” так и погиб в октябре 1944 года со старыми 12-см зенитными орудиями. Только типы “Фурутака” и “Аоба” смогли получить новые директоры типа 94, а на остальных восьми крейсерах остались более старые типа 91.

Нормальный боезапас 12-см и 12,7-см орудий составлял по 250-300 снарядов на ствол. Для 12,7-см орудий к началу войны имелось 5 типов снарядов (вес 23 кг, длина 436,8 мм): фугасный с 1,778 кг “шимозы” и эффективным радиусом поражения по самолетам 18,8 м; фугасный типа 3 (осколочно-зажигательный) с 43 трубочками и 23 тягами с зажигательной смесью и эффективным радиусом разрыва 54 м; осветительный “В” с 1,1 кг пиротехнической смеси и дальностью действия 8000-14500 м (мощность света 680000 кандел), учебный с взрывателем (у всех четырех - головной дистанционный типа 91) и учебный без взрывателя. Для 12-см орудий имели снаряды тех же типов (вес 20,45 кг, длина 414 мм, дистанционный взрыватель типа 91): фугасный с 1,7 кг “шимозы” с радиусом поражения 18,1 м; зажигательно-осколочный (вес 20,4 кг, длина 406 мм), наполненный 0,3 кг ВВ и 18 трубочками с зажигательной смесью; осветительный “В ” с 0.78 кг пиротехнической смеси и дальностью действия 8000-14000 м (мощность света 600000 кандел); учебные с взрывателем и без него.

СУЗО типа 94 включала два директора с дальномерами по бокам носовой надстройки и зенитного вычислительного устройства в ЦАП. На более старой системе типа 91 дальномер стоял отдельно от директора, совмещенного с вычислительным прибором. Директор типа 94 имел силовое обслуживание, рабочий диапазон дистанций 3000- 15000 м и обеспечивал стрельбу по целям, летящим со скоростью до 150 м/с. Вычислительное устройство кроме полных углов наводки подсчитывало время установки взрывателя и эти данные передавались на установки.

В 1935 году 40-мм автоматы Виккерс, имевшие малую скорострельность и низкую надежность, решили заменить. По плану модернизации легкое зенитное вооружение каждого тяжелого крейсера должно было состоять из четырех спаренных установок 25-мм автоматов типа 96 в средней части корабля с управлением от двух директоров типа 95 и двух спаренных установок 13-мм пулеметов на носовой надстройке для её ближней защиты. Характеристики орудий, установок и боезапаса даны в приложении 1.

Установка управления огнем зенитных автоматов типа 95 представляла собой устройство определения скорости (до 380 км/ч) и курса цели, а также дистанции до неё (до 3800 м). К началу войны на Тихом океане предел скорости цели подняли до 500 км/ч, а в ходе войны возможности директора типа 95 повысили до 700- 800, затем до 900 км/час.

Модернизация и стандартизация торпедного вооружения. Все крейсера “класса А” перевооружили на новые кислородные торпеды типа 93: типы “Фурутака” и “Аоба” несли по 16 торпед, а типы “Миоко” и “Такао” по 24. Из них 8 были резервными и могли загружаться в ТА с помощью системы быстрой перегрузки, а остальные хранились непосредственно в 4-трубных аппаратах типа 92: двух на типах “Фурутака” и “Аоба” и четырех на типах “Миоко” и- “Такао”. К началу войны на Тихом океане так перевооружили 10 крейсеров, кроме “Тёкай” и “Майя”.

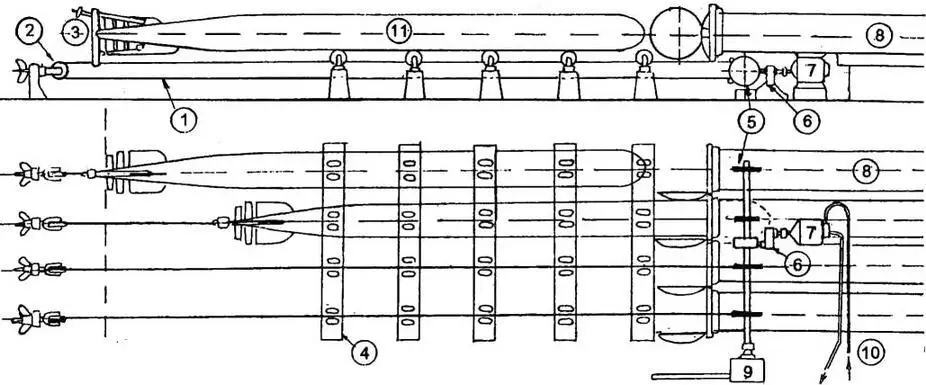

Крейсера получали модифицированную систему быстрой перезарядки торпед типа 92, спроектированную в 1936 году. До зарядки торпеды лежали на роликовых дорожках - рольгангах, которые имели тросы, одним концом прикрепленные к хвостовикам торпед. Привод от пневмомотора или ручной при необходимости. В идеальных условиях перегрузка занимала 3-5 минут, но в обычных условиях, когда не нужно было торопиться, 20-30 минут.

Система управления торпедной стрельбой походила на СУАО. Она включала три типа устройств: 2 директора на компасном мостике, 2 визира на носовой надстройке слева и справа и вычислительного прибора в центральном посту под броневой палубой. В целом эти приборы были менее сложные, чем аналогичные приборы СУАО, поскольку проблемы корректировки были проще: решения требовал только один фактор - направление выпуска торпеды (или гироугол торпеды). Дистанция до цели учитывалась только как ограничивающий фактор, т.е. цель должна была находиться в пределах досягаемости. Директоры типа 93 модели 2 или слегка модифицированные типа 97 модели 2 состояли из прицелов бинокулярного типа (8-см или 12- см) на тумбах. Хотя в случае необходимости их можно было использовать и для расчета данных стрельбы, директоры представляли собой датчики цели. Офицер, управлявший торпедной стрельбой, постоянно держал на прицеле цель, пеленг на которую передавался визиру и вычислительному устройству. С 1941 года торпедный директор перенесли на верхушку фок-мачты, чтобы можно было управлять стрельбой до дистанции свыше 30000 м. Торпедные визиры типа 93, получая дистанцию от дальномеров (5000-40000 м), пеленг на цель от директора и угол крена от креномера, с учетом скорости и курса своего корабля передавали на вычислительное устройство скорость и курс цели. Вычислительное устройство типа 93, получая дистанцию до цели от дальномера (10000-40000 м), пеленг на неё от директора, скорость (до 50 узлов) и курс цели от визира, после ручной установки угла ГН торпедных аппаратов, скорости хода торпеды, интервала времени между выходом торпед и корректировки их выпуска (из-за изменения угла выпуска за счет скорости корабли и высоты ТА над водой), подсчитывало гироугол и будущую дистанцию до цели. Последняя использовалась для проверки точности подсчитанных данных, а угол передавался на ТА для установки гироскопов торпед.

1 - загрузочный трос; 2 - шкив для натяжения троса; 3 - приспособление для крепления троса к торпеде; 4 - рольганг; 5 - ведущий шкив; 6 - редуктор; 7 - пневмомотор (10 л.с.); 8 - 61-см ТА типа 92 модель 1; 9 - барабан ручной перезарядки; 10-трубы пневмосистемы (15атм.); 11 -61-см торпеда типа 93. Торпеды можно было заряжать одновременно или по очереди.

6.4. Модернизация крейсеров типа “Фурутака”.

Во время походов в 1935-36 годах несколько роторных лопаток в турбинах “Како” и “Фурутака” разрушились и оба крейсера нуждались в их переборке и ремонте. Это дало возможность начать модернизацию раньше планируемого срока. “Како” проходил её на верфи в Сасебо с 4 июля 1936 года по 27 декабря 1937 года, а “Фурутака”-на верфи в Куре с 1 апреля 1937 годапо 30 апреля 1939 года. Некоторые корпусные работы после снятия башен ГК и ТА на верфях флота выполнялись на заводе Инношима фирмы Осака Айрон Уоркс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: