Дмитрий Соболев - Немецкий след в истории отечественной авиации

- Название:Немецкий след в истории отечественной авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РУСАВИА

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-900078-06-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Немецкий след в истории отечественной авиации краткое содержание

В книге подробно рассказывается о сотрудничестве нашей страны с Германией в области авиации и воздухоплавания. Охвачен период с начала XIX века (попытка создания управляемого аэростата для борьбы с армией Наполеона) до конца 40-х — начала 50-х годов XX века, когда доставленные в СССР немецкие инженеры и ученые строили для советской авиации реактивные самолеты и двигатели. Для широкого круга лиц, интересующихся историей авиации.

Немецкий след в истории отечественной авиации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

…20 июля. В восьмом часу утра со стороны люблинского шоссе появились два германских „таубе“, щедро бросавших бомбы. Метким огнем наших батарей оба аппарата скоро были подбиты и спустились у наших окопов. Летчики взяты в плен, один аэроплан отправлен в Киев.

… 13–15 августа. Германский аэроплан, появившийся над Двинском и сбросивший там три бомбы, был подстрелен у Ново-Александровска (к юго-западу), причем с аппарата, в котором оказалось раздробленным левое крыло и поврежденным мотор, были взяты в плен два летчика-офицера. Шесть бомб оставались у летчиков неизрасходованными. Другой германский аэроплан был подбит 15 августа в районе крепости Гродно.

…12–14 сентября. На реке Стыри в районе местечка Рафаловка опустился германский аэроплан, несший большое количество бомб. Летчик стремился продолжить полет, причем ему удалось пустить в ход мотор, но подоспевшими в этот момент частями нашей конницы аппарат был захвачен.

У Двинска в эти дни был подбит и захвачен в плен еще один неприятельский аэроплан.

…15–17 сентября. В митавском районе наши летчики бомбардировали мосты противника на реке Аа Курляндская и немецкие обозы вблизи Митавы, причем наблюдались весьма удачные разрывы сброшенных бомб. В этом же районе от порчи мотора спустился немецкий летчик, захваченный нами вместе с самолетом». {59}

В условиях дефицита отечественной техники использование русскими авиаотрядами немецких и австрийских самолетов получило заметное распространение. Определяя количество таких машин в годы войны, можно говорить о 150–170 экземплярах. В отдельных случаях их восстановлением занимались прифронтовые авиапарки, кроме того, практиковалась отсылка поврежденных аппаратов на тыловые авиазаводы.

Активно занимался восстановлением трофеев и завод В. А. Лебедева, организованный в 1914 г. в Петрограде. Причин тому имелось несколько. Во-первых, военное ведомство одинаково оценивало стоимость восстановленных и вновь построенных аэропланов. Кроме того, знакомство с чужими технологиями и техническими решениями позволяло обогатить собственный конструкторский опыт.

Согласно официальным заявлениям завода Лебедева о выпускаемой продукции, в 1915 г. там значилось два типа, имеющих отношение к трофеям: «Авиатик» L.V.G. («Эльфауге») и «Альбатрос» (без указания конкретной модели).

«Авиатик» был получен в 1915 г. и сдан в войска в начале 1916 г. под обозначением «Лебедь-IX». Но наиболее заметную роль в деятельности завода В. А. Лебедева сыграли работы по восстановлению и копированию самолетов типа «Альбатрос».

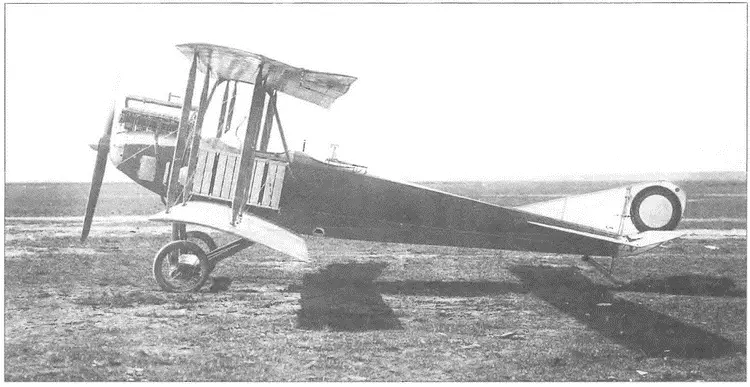

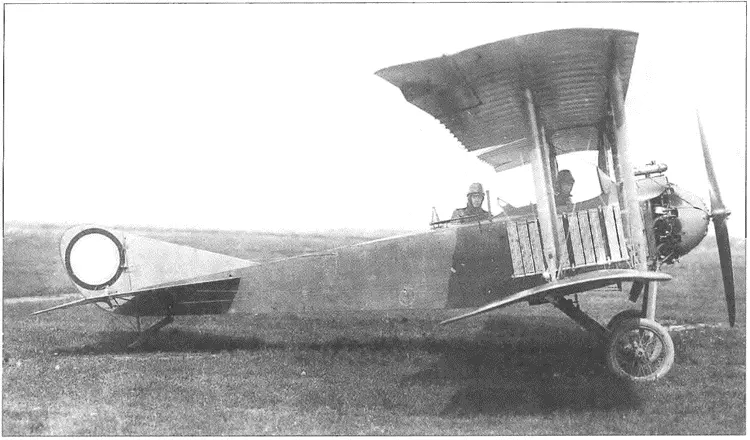

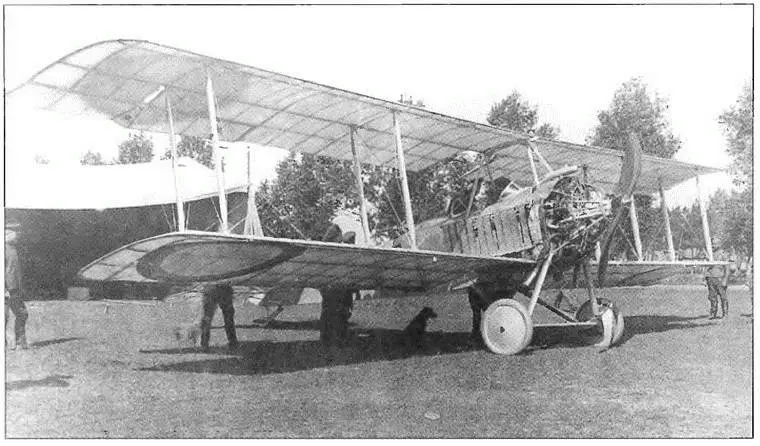

Спроектированный в начале 1914 г. под руководством Эрнста Хейнкеля, двухместный невооруженный биплан «Альбатрос» с успехом использовался в начальный период войны. Следом за трехстоечным B.I появился двухстоечный вариант В.II, в ходе дальнейшего совершенствования превратившийся в разведчик и бомбардировщик «Альбатрос» С.

Завод Лебедева в период 1915–1916 гг. восстановил более десятка «Альбатросов» B.I и В.II, оснащенных рядными двигателями водяного охлаждения «Мерседес» мощностью 100 и 150 л. с. и «Бенц» мощностью 120 и 140 л. с. Эти аппараты официально именовались как «биплан типа А1-Лебедь-XI», где первая буква указывала на принадлежность к «Альбатросам», арабская цифра — на очередной вариант. Часто их называли просто «Лебедь-XI». Практически все они отличались двигателями, количеством стоек, размахом и площадью крыльев. В частности, завод в документации для своего XI-го типа указывал такие размеры: размах крыльев самолетов № 1, 2, 5, 6–13 м, размах крыльев № 3–14,5 м, площадь крыльев № 1 — 39 м 2, № 2 — 40,8 м 2, № 3 — 43 м 2, № 5 — 43,6 м 2, № 6 — 42,2 м 2. {60}

Самолеты «Лебедь-XI» сдавались заводом по мере поступления на предприятие различных частей и узлов, прежде всего двигателей. Наиболее совершенным считался двухстоечный вариант «Альбатроса», который Лебедев выбрал для дальнейшего копирования. При наличии достаточного количества двигателей жидкостного охлаждения, этот тип мог получить более широкое распространение в практически неизменном виде, но таких моторов у нас почти не было.

В какой-то мере проблему решали моторы французской фирмы «Сальмсон». В Россию эти 9-цилиндровые звездообразные двигатели водяного охлаждения мощностью 130–150 л. с. начали поступать в ходе войны в связи с освоением самолетов «Вуазен». Однако уже в 1915 г. поставки от союзников прекратились. Помогло открытие филиала завода «Сальмсон» в Москве, где эти двигатели собирали из импортных деталей. В целом, несмотря на большую массу, многодетальность, сложность ремонта, они оценивались положительно. В число достоинств входили надежность, значительный ресурс, малый расход топлива и масла. В любом случае, плох или хорош был «Сальмсон», он оказался единственным двигателем большой мощности, производимым тогда в России. Неудивительно, что именно его Лебедев установил на очередную переделку «Альбатроса». При этом изменения оказались невелики и касались прежде всего винтомоторной группы. Несущая поверхность крыльев при размахе 13,15 м составила 42 м 2, взлетная масса аппарата немногим превышала 1200 кг.

Конструктивно машина с «Сальмсоном» во многом повторяла «Альбатрос» В.II. Фюзеляж был четырехгранный, безрасчалочный, обшитый 3-мм фанерой. В большинстве случаев фанерная обшивка не красилась, а покрывалась масляным лаком, проявляющим фактуру дерева. Крылья — двухлонжеронные, с тонким профилем значительной кривизны. Центроплан верхнего крыла отсутствовал, соединение левой и правой половин — на сварной пирамиде из труб, характерной для многих немецких конструкций. Элероны находились на верхнем крыле и имели заметный излом для обеспечения необходимой жесткости. Хвостовое оперение — плоское, из стальных труб. Обшивка крыла и оперения полотняная, в большинстве случаев она не красилась, а покрывалась аэролаком. Шасси было стандартное для того времени — пирамида из стальных труб, с резиновой шнуровой амортизацией.

Двигатель «Сальмсон» устанавливался на жесткой сварной мотораме и был частично прикрыт капотом из алюминиевого листа. Летчик находился сразу за двигателем, его сидение находилось на бензобаке. Кабина летнаба окантовывалась деревянным кольцом, служащим основанием для пулеметной турели. {61}

Из-за более массивного двигателя самолет получился тяжелее, чем «Альбатрос» В.II, но, благодаря большей мощности двигателя, по ряду летных характеристик он даже превосходил немецкий прототип.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: