Дмитрий Соболев - Немецкий след в истории отечественной авиации

- Название:Немецкий след в истории отечественной авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РУСАВИА

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-900078-06-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Немецкий след в истории отечественной авиации краткое содержание

В книге подробно рассказывается о сотрудничестве нашей страны с Германией в области авиации и воздухоплавания. Охвачен период с начала XIX века (попытка создания управляемого аэростата для борьбы с армией Наполеона) до конца 40-х — начала 50-х годов XX века, когда доставленные в СССР немецкие инженеры и ученые строили для советской авиации реактивные самолеты и двигатели. Для широкого круга лиц, интересующихся историей авиации.

Немецкий след в истории отечественной авиации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Установки для пулемета «Кольт» конструкции инженера Шкульника оказались не вполне надежными в эксплуатации, поэтому впоследствии часть самолетов оборудовалось системами Колпакова-Мирошниченко.

Недостатки, проявившиеся в период боевого использования самолетов «Лебедь-XII», привели к тому, что отправку их на фронт приостановили. Специальная комиссия, составленная из фронтовых летчиков, инструкторов Гатчинской авиашколы, представителей Управления Военно-воздушного флота и завода Лебедева актом от 2 октября 1917 г. определила самолет как устаревший, с малой полетной скоростью и грузоподъемностью, обладающий рядом неустранимых недостатков в топливной и охладительных системах. Дальнейшая постройка «Лебедь-XII» признавалась нежелательной.

После этого производство самолета значительно сократилось, хотя и продолжалось вплоть до 1918 г. (построили еще 24 экземпляра). {64}

В качестве учебного «Лебедь-XII» использовался в школе авиации Императорского всероссийского аэроклуба, в Гатчинской военной школе, школе Московского общества воздухоплавания, Киевской, Одесской и Кавказской авиашколах. Более 50 «Лебедей-XII» по заказу Морского ведомства поступило до конца 1917 г. в Школу воздушного боя в Красном Селе. {65}

После развала фронта в 1917 г. отдельные экземпляры «Лебедь-XII» достались различным противоборствующим сторонам. Так, один аппарат в 1918 г. оказался у поляков, у которых его, в свою очередь, экспроприировали в Одессе австрийские войска. В Красной Армии в начале 1918 г. «Лебеди-XII» находились в группе С. Э. Столярского, действующей севернее Петрограда в районе Нарвы и Ревеля. В 1919 г. это подразделение, называемое Саратовским гидроотрядом, использовало машины на Северно-Западном фронте. Зимой 1918–1919 гг. «Лебеди», установленные на лыжи, эксплуатировались в Северном гидроотряде на Северной Двине, находились на вооружении Беломорского гидроотряда, 1-го Социалистического, 3-го Отдельного морского и некоторых других. Незначительное количество аппаратов попало к белым. Так, в авиации армии адмирала А. В. Колчака имелось два «Лебедя-XII».

Отдельные экземпляры самолета продолжали использоваться до начала 20-х годов.

В ходе серийного производства самолетов Акционерным обществом Лебедева неоднократно предпринимались попытки устранения недостатков и повышения боевых возможностей «Лебедь-XII». Один из самолетов оснастили большим обтекателем воздушного винта и выхлопным коллектором с отводом газов над верхним крылом. В серии указанные нововведения не использовались.

Продолжались опыты с силовыми установками. Так, на одну машину установили французский рядный двигатель «Испано-Сюиза» мощностью 140 л. с., на другую — английский «Грин» мощностью 120 л. с. В. Б. Шавров определяет эти аппараты как «Лебедь-XIIбис». {66} Однако с тем же успехом они могли называться «Лебедь-XI», ибо во многом соответствовали восстановленным «Альбатросам».

В ходе постройки «Лебедей» инженер Шкульник предложил установить на самолете два ротативных двигателя «Рон» мощностью по 80 л. с. Размеры машины при этом увеличивались, она становилась трехместной. Причиной такого решения явилась то, что двигатели «Рон» на тот момент являлись достаточно распространенными и серийно изготавливались московским заводом «Мотор».

Двухмоторный самолет получил обозначение «Лебедь-XVI». Его построили в 1916 г. «Роны» разместили в межкрыльевом пространстве бипланной коробки, между Л-образными подкосами. В передней части деревянного, обшитого фанерой фюзеляжа, находился воздушный стрелок с пулеметом, в средней части — пилот, за ним — кормовой стрелок. В начале 1917 г. заводской пилот Гончаров провел испытания «Лебедя-XVI», однако интереса у военного ведомства самолет не вызвал. В последующем этот двухмоторный аппарат предлагался Управлению морской авиации, для чего предполагалось установить его на поплавки. Инициатива осталась без последствий.

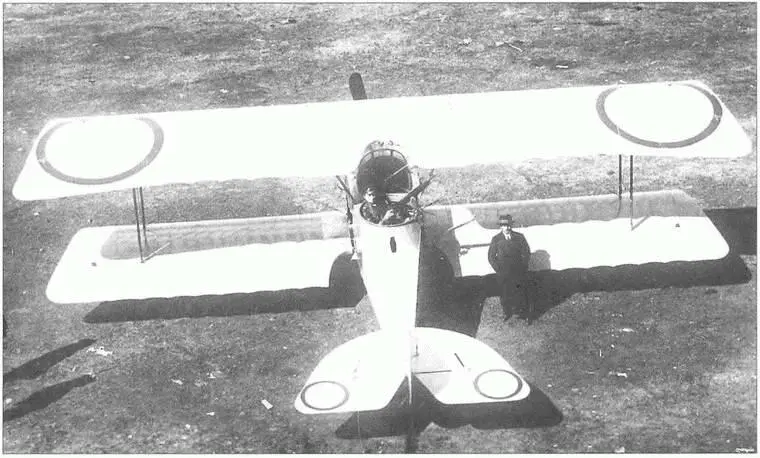

Прямым развитием «Лебедя-XII» стал двухстоечный разведчик «Лебедь-XVII», спроектированный С. Б. Гуревичем. Конструктивно и аэродинамически более совершенный, чем базовая модель, имевший тщательно закапотированный двигатель «Сальмсон», этот самолет предполагался для продолжения серии двухместных армейских разведчиков. Заметным отличием самолета стало наличие жесткого верхнего центроплана, повышающего надежность регулировки крыльев.

«Лебедь-XVII» построили и испытали в августе 1917 г., осенью началось его освоение на заводе в Петрограде. До конца года удалось построить несколько экземпляров. По крайней мере один из них использовался в Красной Армии.

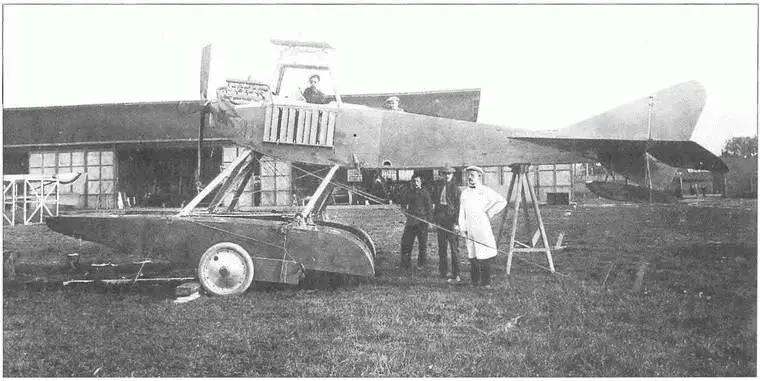

Морское ведомство считало, что для ведения разведки на Черном море следует иметь гидросамолеты с большой дальностью полета. Попытки получить на южный театр военных действий воздушные корабли типа «Илья Муромец» для выполнения подобных задач оказались малоуспешными. В этой ситуации с вниманием было встречено предложение В. А. Лебедева построить два аэроплана типа «Альбатрос» со сменным шасси (колеса, лыжи или поплавки), способные находиться в воздухе до 6 часов. Первое сообщение о этих гидросамолетах датируется 19 января 1915 г., окончательная договоренность сторон о постройке была достигнута в феврале-марте. По требованию заказчика, оснащенные поплавками самолеты предстояло сдать в мае, провести их испытания в Севастополе, после чего доставить к месту дислокации в Батум.

Машины получили обозначение «Лебедь Морской-1» (ЛМ-1) и представляли собой развитие трехстоечных «Альбатросов» B.I. Морское шасси состояло из двух основных и одного хвостового поплавков с плоскими гранями. Площадь вертикального оперения увеличили добавлением подкилевого гребня. Поначалу в качестве силовой установки предполагались немецкие двигатели «Аргус» или «Австро-Даймлер», затем решили поставить однотипный английский «Санбим» мощностью 150 л. с. «Санбимы» доставили в Россию только осенью 1915 г., что определило задержку по срокам сдачи, а это решило дальнейшую судьбу аппарата — в морской авиации все более склонялись к комплектованию частей летающими лодками, а не поплавковыми самолетами. Из двух построенных ЛМ-1 один экземпляр (№ 217) сдали на хранение в Школу морской авиации, второй (№ 218) установили на колесное шасси и с января 1917 г. эксплуатировали в авиаотряде Морской крепости Императора Петра Великого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: