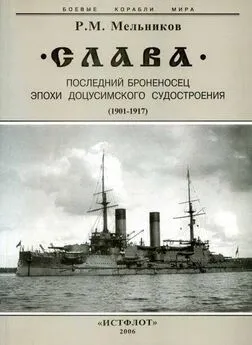

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Совершался очередной исторический парадокс. С.К. Ратник, вполне понимая по своему опыту чрезвычайную сложность решения задачи рационального проектирования корабля и формирования руководящих основ этой творческой работы, почему-то уповал на административный способ решения. Случайному составу комиссии адмирала Паренаго, без широкого привлечения творческих сил флота и кораблестроения, эта задача была, очевидно, не под силу. Оставив после себя несколько протоколов с частными рекомендациями, комиссия с уходом в августе в отставку самого адмирала прекратила свое существование. Проектирование же новых кораблей, не имея строгих руководящих норм и принципов, оказалось во власти едва ли не большей анархии, чем при проектировании серии "Бородино".

Единственным зримым результатом деятельности комиссии адмирала Паренаго было признание факта двухфутовой перегрузки "Славы", отчего для доведения осадки до проектной величины корабль должен быть разгружен на 1320 т. Никаких существенных путей для этого комиссия не видела. Возможные же облегчения на какие-то десятки тонн положение не улучшат, а принесут вред "боевой способности броненосца" и вызовут весьма значительные расходы. Этот протокол от 4 февраля подписали 13 членов комиссии (строители "Славы" и "Бородино", командиры и офицеры, специалисты отряда Г.Ф. Цывинского и сам контр-адмирал Паренаго. В последующих протоколах от 14 февраля, 10,14 и 21 марта комиссия высказала ряд полезных рекомендаций по проектированию кораблей, но почти все они, требуя новых значительных расходов, к "Славе" применены быть не могли.

Понятие о системном подходе, единственно возможном пути решения проблемы перегрузки, еще не существовало. Нереализованными остались и все те предостережения об угрозе перегрузок, которые еще в 1901 г. содержали работы И.Г. Бубнова, помещенные в "Морском сборнике". Опыт постройки броненосцев серии "Бородино" продолжал подтверждать мнение ученого о непреодолимости продолжавшихся в судостроении "обычных в настоящее время промахов". Безуспешными оставались поэтому и усилия комиссии адмирала Паренаго. Она могла предложить для "Славы" лишь некоторые усовершенствования, которые нагрузку корабля не увеличивали. Разорение казны войной исключало какие-либо кардинальные переделки. Поэтому комиссия могла позволить себе рекомендовать освободить корабль от явно излишних запасных частей и столь же бесполезного груза верхних надстроек.

Признавалось также необходимым явно бесполезную, чрезмерно низко расположенную батарею 75- мм пушек заменить на четыре 120-мм пушки (две в носу, две в корме). Но и этот выигрыш веса следовало бы употребить на сплошное бронирование борта нижней палубы. От всей 47-мм артиллерии, не имеющей "никакого значения в современном бою", предлагалось оставить лишь четыре пушки для салютов (запасные якоря и их цепи сняты были ранее и в расчет перегрузки не входили). Рекомендовалось также освободить корабль от подводных минных аппаратов, от сетевого заграждения, уменьшить запасы материалов по всем статьям и провизии, ограничивавшись 2-х месячным запасом. Все это позволяло уменьшить нагрузку на 213 т. Вместо снимаемых стрел Тамперлея надо было для подъема паровых катеров установить имеющиеся на Балтийском заводе 20-тонные лебедки, при этом нагрузка уменьшалась бы на 12-13 т.

Выигрыш в 42,5 т мог быть получен за счет ликвидации верхней радиорубки (она по своему назначению не использовалась), верхних кормовых и среднего соединительного мостика, а также понижения коечных сеток и опирающихся на них ростров для гребных судов.

Одновременно Балтийский завод продолжал усовершенствования, которые в соответствии с пожеланием командира и специалистов корабля предусматривались очередным перечнем, полученным из МТК 7 декабря 1907 г. Менялись на съемные рамы окон в ходовой рубке, не выдерживавшие стрельбы, устанавливали жалюзи для светомаскировки, двери рубки снабжали резиновым уплотнителем. Нуждался в понижении, хотя бы частичном, настил пола в боевой рубке. Полному понижению решетчатых люков пола мешали проложенные иод ним переговорные и другие трубы. Мало продуманным оказалось и назначение помещения вблизи кормовой рубки и нижнего кормового мостнка. Превращение его в укрытие для сигнальщиков требовало соответствующей теплоизоляции, что, как и все предыдущие работы, составляло сверхсметный расход и подлежало оплате казной. За свой счет завод соглашался исполнить лишь частные улучшения: установку грелок парового отопления в штурманской рубке, стеклянную доску в фотографической каюте, освещение тумб и штурвалов и машинных телеграфов в ходовой и боевой рубках, указателей в помещении паровых штурвалов, защитного кожуха переключателя от кормового шпиля в центральный пост и т. д.

За дополнительную плату завод соглашался установить электрический (в придачу к тросовому) привод к золотнику паровой рулевой машины. За счет казны следовало заказать Ижорскому заводу и дополнительные запасные звенья штуртросовый цепи. Она, как обнаружилось, сильно перетиралась при работе. Соглашаясь с мнением судового начальства о ликвидации явно анахроничного ручного рулевого управления с пятью огромными штурвалами, завод считал достаточными имевшиеся паровую машину, электрический привод и аварийный привод от двигателя кормового шпиля. Дополнительную же паровую рулевую машину, не предусматривавшуюся сметой, завод соглашался установить по дополнительному наряду. Решение МТК состоялось журналом № 2 от 14 января 1906 г. за подписью С.К. Ратника, но оставалась нерешенной проблема запасного штурвала.

Так по каждой мелочи заводу приходилось "выбивать" оплату всех своих неисчислимых сверхсметных работ. И еще неизвестно, было ли оплачено изготовление запасного штуртроса. Казна, особенно в то безденежное после войны время, не упускала случай отнести свои расходы на счет завода.

Решение о включении "Славы" в особый отряд для плавания с корабельными гардемаринами состоялось в начале 1906 г., когда еще в феврале-марте комиссия под председательством вернувшегося из плена к должности начальника ГМШ З.П. Рожественского обсуждала проекты формирования отряда и программ подготовки корабельных гардемаринов.

30 апреля командир капитан 1 ранга А.И. Русин (1861-1956, Касабланка), сообщая в МТК о предстоящем назначении "Славы", просил С.К. Ратника передать на корабль те издания МТК, с которыми было бы "полезно ознакомить будущих офицеров флота, будущих инженеров-механиков, будущих корабельных инженеров". Их численность на корабле составит до 60 человек. По указанию С.К. Ратника на "Славу" послали по 5 экземпляров двух книг: Д. Боярского "Практическое руководство по постройке учебных судов" и Н. Кутейникова "Из боевого опыта корабельного инженера под Порт-Артуром". Третью книгу "Курс корабельной архитектуры" (т. 1, вып. 1-5) Г. Шлезингера предлагалось приобрести в ГМШ, т.к. в МТК свободных экземпляров (кроме предназначенных для бесплатной раздачи корабельным инженерам) не осталось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: