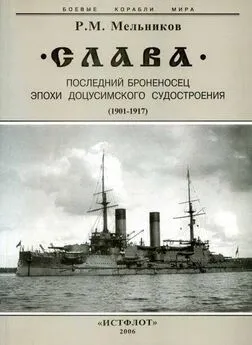

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При этом К.К. Деливрон и четыре контр-адмирала настаивали на защите броней мелкой артиллерии. То есть признавали пользу решения, предусмотренного проектом Балтийского завода. За проект Балтийского завода под литером "Г" голосовали вице-адмиралы В.П. Верховский, Я.А. Гильтебрандт (1842-1915, в 1889-1900 гг. начальник эскадры Тихого океана), генерал-майор А.С. Кроткое (1848-1917), инспектор механической части В.Ф. Геймбрук (1837-1909), капитан 1 ранга В.К. Витгефт, старшие судостроители Н.А. Субботин (1838-1901), Э.Е. Гуляев (1845-1919), капитан 2 ранга В. А. Лилье (1855-?), младший судостроитель Д.В. Скворцов, подполковник К.Т. Дубров. Как видно, часть членов МТК позволила себе смелость не поддержать великокняжеский выбор. Главный инспектор механической части Н.Т. Нозиков от голосования "отклонился". Более определенным – с явным большинством (несмотря на отсутствие сведений об опытной проверки во Франции)-было голосование в пользу применения предложенной А. Лаганем продольной броневой переборки. Ввиду слишком недружной поддержки собравшимися великокняжеского выбора, заседание было прервано.

9. Роковая тень "Поповки"

Представленная на второй день заседания, 9 февраля, обстоятельная записка главного инспектора кораблестроения начиналась с напоминания о дважды сделанном начальником завода признании о возможности постройки броненосца по проекту Лаганя, не увеличивая числа котлов, и достижимости его контрактной 18-узловой скорости при условии представления "хороших кочегаров и отборного угля". Не удовлетворившись этими обстоятельствами, Балтийский завод представил проект (который "в сущности изображает собой измененный проект г. Лаганя") с увеличенным числом котлов. Таким путем завод рассчитывал добиться 18-узловой скорости при всех эксплуатационных режимах "даже при плохих кочегарах и плохом угле". Но вместо радости по поводу столь похвальной инициативы завода, адмирал И.М. Диков делает скорбную мину и объясняет, что ради таких ничтожных результатов вовсе не стоило затевать столь хлопотный и беспокойный сыр- бор. Таких слов адмирал, понятно, не произносил, но ход его мыслей был, бесспорно, именно таков.

Ну мыслимо ли в самом деле, разливался соловьем вчерашний черноморский миноносный начальник, чтобы с целью незначительного, чуть-чуть ("несколько, не более одного узла", уточнял адмирал) и вроде бы как никому, кроме Балтийского завода, ненужного увеличения скорости, затевать громадный труд нового проекта. Из-за этой вздорной, мог бы сказать адмирал, цели в проекте под литером "Г" пришлось пойти на такие разорительные и неоправданные решения, как увеличение длины корабля на 40 футов, уменьшение ширины на 2 фута, а толщины бортовой и башенной брони на 2 дюйма, а палубной – на 1 дюйм (о том, что это делалось ради всем понравившегося броневого каземата 75-мм орудий, адмирал предпочел умолчать). "Кроме того, – удрученно добавлял председатель, – вероятно, придется увеличить водоизмешение свыше 13500 т".

Далекими от творческого озарения были и тактические выкладки адмирала. Главнейшими достоинствами эскадренного броненосца он считал артиллерию и броню и был вполне доволен идеалом "поповок", в которых эти свойства безоговорочно преобладали, и жертвовать броней, а также поворотливостью ("которая, конечно, зависит от длины судна") ради "некоторого (подчеркнуто в тексте – P.M.) увеличения хода", было, по мнению адмирала, "нецелесообразно". Далее следовала старая песня о том, что "броненосцы предназначаются не для крейсерства, а для эскадренного боя", и совсем уже трогательные откровения о том, что "эскадренный ход всегда будет зависеть от худшего ходока и потому, если в эскадре есть один или два быстроходных линейных, то это не окажет никакого влияния на исход эскадренного боя". Эскадра, бредущая подобно стаду баранов, скопище, не способное к каким-либо смелым маневрам – крепко, видимо, эта наука бывалого севастопольца запала в головы участвовавших в заседании будущих "флотоводцев" В.К. Витгефта и З.П. Рожественского. В точности исполнили они заветы, прозвучавшие под шпицем на Неве в начале 1898 г.

Жалким лепетом недалекого мистика, а не мудростью бывалого адмирала (не мог он не знать о постоянном некомплекте машинных команд на флоте) звучали и уверения И.М. Дикова о том, что за скорость броненосцев, "предназначенных для Тихого океана, опасаться не следует". Ведь все "броненосцы, заказанные за границей, не будут, конечно, испытываться "плохими кочегарами и с плохим углем". Это- де оговорено в контрактах с заводчиками. Но именно от этой, никогда не повторяющейся в реальных условиях исключительности приемных испытаний и пытался предостеречь бюрократию Балтийский завод! Но адмирала, что называется, "понесло". Не вдаваясь в смысл своих слов, он пустил в ход свой последний административный ресурс и почти с угрозой заявил: "Не желая принять на себя ответственность за влияние на решение членов Собрания в заседании Комитета 29 января (заседали, оказывается, не один день – P.M.), считаю своим долгом заявить, что я не вижу никакой пользы от увеличения числа котлов на новых броненосцах, для чего требуется составить новый проект и замедлить начало постройки 2-го броненосца в Новом Адмиралтействе на несколько месяцев".

Тот факт, что проект броненосца в Новом Адмиралтействе мог быть безболезненно и без задержек откорректирован по данным Балтийского завода – адмирала нимало не смущал. Он со всей истовостью, отвечающей рангу, выполнял социальный заказ высшей власти. Уж если одобрено по ходу дела управляющим Морским министерством предложение Балтийского завода о защите мелкой артиллерии 3-дм броней, то его, по мнению Дикова, "возможно выполнить и на проекте Лаганя без существенного его изменения". Неизвестно, кривил ли он душой или честно заблуждался, но не трудно представить, какую грандиозную ломку конструкции и корректировку множества чертежей Лаганя должно было потребовать это новшество, которое, по словам И.М. Дикова, осуществимо было простейшим образом "только уменьшения толщины" бортовой брони до 9, а может быть, и до 8,5 дм.

Таким вот образом с учетом изменений и предложений 29 января следовало усовершенствовать проект А. Лаганя, по которому и строить броненосцы как в Новом адмиралтействе, так и на Балтийском заводе. Дополнительные котлы и 4,5% запаса водоизмещения, естественно, отпадали без разговоров. Усердно выполняя официальный заказ холопства и угождения великому князю ("вспомнит строптивость, из наградного списка вычеркнет", – говорил А.Н. Крылов), адмирал, сам того не замечая, отбрасывал только что произносившиеся высокопарные слова о решающем значении для броненосца брони и артиллерии. Ведь уменьшая толщину главного пояса ради защиты 75-мм пушек, заставляя строить броненосец типа "Пересвет" с уменьшенным 254-мм калибром главной артиллерии, МТК во главе с адмиралом И.М. Диковым заведомо делал новые броненосцы слабее строившихся японских.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: