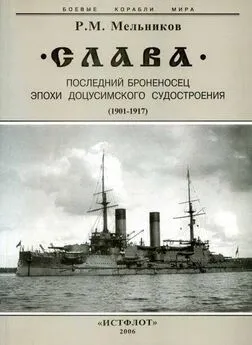

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вместе с тем возбужденный в собрании вопрос о полезности боевых марсов представляется "на благоусмотрение управляющего Морским министерством" с одновременным пояснением о том, что он "подлежит обсуждению Морского технического комитета". Понимать это, видимо, надо было так, что решение вопроса собравшиеся предоставили Управляющему, если бы "его превосходительство Павел Петрович" брать на себя этот вопрос не захотел. Разбираться в МТК с ним сразу же почему-то не стали. Это было какое-то, можно сказать, бюрократическое кокетство, тем более неясное и непонятное в свете того, что недавно МТК с легкостью отдал предпочтение проекту А. Лаганя и тем предопределил весь путь развития новой программы судостроения и будущее флота. Теперь же он почему-то ничего не хотел решать по существу и даже от третьестепенных вопросов старательно уклонялся. Было ли это обыкновение бюрократии "гнать зайца дальше" или, наоборот, особо тонкая форма угождения перед "его превосходительством" и "его высочеством" -приходится лишь гадать.

В своей как всегда безобразно, словно курица лапой, нацарапанной (обычно сопровождавшейся писарской расшифровкой), невнятной резолюции "Его превосходство Павел Петрович" по-старчески не дописывал окончания слов и о смысле их заставлял только догадываться. Своим любимым простым исписанным карандашом начертал: "Балтийскому заводу составить эскизный чертеж новый, не превышая длины по грузовой 400 фут и с защитой мелкой артиллерии за счет убавления поясной брони на 2 дм против проекта Лаганя. Это последнее условие применить на проектированном броненосце для постройки в Новом Адмиралтействе. Об уменьшении поясной брони против французского броненосца доложить Его Высочеству 10Л1-99. П. Тыртов".

Прочими другими пустяками его превосходительство, как надо понимать, предоставлял заняться МТК.

10. Доклад адмирала Мессера

Хорошо налаженный порядок обсуждения проектов в МТК был прерван нежданно случившимся в апреле-июле 1898 г. "скандалом в благородном семействе". Пользуясь относительной свободой печати, сходной с переживаемой в наше время, журнал "Русское судоходство" сумел каким-то образом получить один из семи литографированных экземпляров отчета, который в 1897 г. Управляющему Морским министерством передал командующий Отдельным отрядом судов, назначенных для испытаний, контр-адмирал В.П. Мессер (1840-1904). Публикация отчета в №№ 192, 193 журнала произвела эффект разорвавшейся бомбы.

И если бы не было в жизни адмирала других заметных событий, кроме краткого (всего-то одну летнюю кампанию 1897 г.) командования отрядом судов, назначенных для испытания, то и тогда его вклад в развитие флота можно считать одним из самых значительных. До обидного скудны сведения об этом адмирале. Хорошо известен лишь отзыв о нем: "Лучший и честнейший наш адмирал, в свое время первый поднявший вопрос о неустройстве нашего флота и всю жизнь с этим неустройством боровшийся", – так писал о произошедшей в Кронштадте кончине адмирала один из офицеров эскадры З.П. Рожественского – лейтенант флагманского броненосца "Князь Суворов" П.А. Вырубов (1870-1905), кому из-за этих непорядков и предстояло погибнуть вместе с кораблем. (В.П. Вырубов, "Несколько лет из жизни русского моряка, погибшего в Цусимском бою", 1895-1905. Киев, 1916 г.). Наверное, найдутся в архиве и другие документы о деятельности адмирала, но его отчет 1897 г., благодаря публикации, приобрел неожиданно широкую известность и потому совершенно исключительный резонанс.

Нетрудно представить, что отчет В.П. Мессера, явившись поначалу рядовым документом в рутинном потоке каждодневно поступающих в министерство "входящих", мог не произвести особого впечатления на Управляющего. Мало ли непорядков всплывало и уплывало прочь, не повредив благополучному течению его карьеры. Ко всему привычен был ум старого бюрократа, уже успевшего "спокойно", как выражается современная бюрократия, пропустить мимо ушей скандальные разоблачения непорядков в отечественном судостроении, которыми была полна опубликованная еще в 1896 в "Русском судоходстве" (№ 169) статья А.М. Токаревского "Искалеченные броненосцы". Спокойно пережила бюрократия и произошедшую 12 июня 1897 г. нелепую катастрофу на Трапезундском рейде броненосца "Гангут". В тихую погоду на закрытом рейде корабль затонул от ничтожной пробоины и ненадежности переборок, в которых обнаружили десятки зияющих отверстий для заклепок.

Командир корабля капитан 1 ранга К.М. Тикоцкий (1845-?), зная "в преданиях" об этих отверстиях в продолжение четырех лет командования, сумел не проявить к ним интереса, а во время катастрофы, будучи минером по образованию, не нашел нужным попытаться спасти корабль, перебив якорь-цепь подрывным патроном, чтобы отбуксировать броненосец на мелководье. Держащий на корабле свой флаг вице-адмирал С.П. Тыртов (1839-1903), победитель при Чифу в 1895 г., проявил себя лишь почетным пассажиром, не сделав никаких распоряжений к спасению корабля. Являясь братом Управляющего Морским министерством он искусно был выведен из-под ответственности и пересажен на почетную должность Главного командира Черноморского флота и портов.

Разбирая обстоятельства катастрофы и странный способ распределения ответственности за нее, адмирал И.Ф. Лихачев (1826-1907) писал: "виновата наша общая небрежность и распущенность и какое-то "домашне-халатное", холодное и равнодушное отношение к службе наших кронштадтских моряков и всей нашей морской семьи сверху донизу". Спокойно его превосходительство Павел Петрович миновал и эту скандальную публикацию, благо что состоялась она в далеком Париже. В России опубликовать ее оказалось негде.

Правда, история с "Гангутом" заставила министерство, кряхтя, согласиться с давними настояниями С.О. Макарова о проведении пробы водонепроницаемости переборок наливом воды в отсеки. Новые правила таких испытаний (в основных чертах сохранившихся до наших дней) были введены приказом Управляющего Морским министерством № 99 от 22 апреля 1898 г. Казалось бы, чего желать лучшего. И вдруг статья, предавшая гласности уже забытый, наверное, его превосходительством отчет адмирала Мессера. Неизвестно, какие поначалу были положены на нем резолюции. По необъяснимой странности (очень уж, наверное, были они невыразительны) резолюции, как и все экземпляры отчета из девяти, разосланных адмиралом, в делах министерства обнаружить не удалось.

Не обнаружился, несмотря на опросы всех инстанций, и источник утечки информации. От скандала было не уйти и разбираться с отчетом пришлось по существу. Было совершенно невозможно закрыть глаза на сделанные с беспощадной откровенностью, а теперь ставшие достоянием гласности выводы адмирала. Отчет был наполнен множеством подчас совершенно скандальных примеров и фактов о вопиющих дефектах, недоделках, неисправностях в технике и устройстве представленных для испытания кораблей. И все эти дефекты, как и случаи открытой халтуры, которые с той же беспощадностью подчеркивал адмирал, обнаруживались исключительно на кораблях казенной постройки. Корабли Балтийского завода и других частных предприятий вызывающе отличались доброкачественностью работ, аккуратностью и чистотой отделки, исправным и безотказным действием механизмов, систем и устройств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: