Юлия Бедерова - Книга о музыке

- Название:Книга о музыке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-133050-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Бедерова - Книга о музыке краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Книга о музыке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

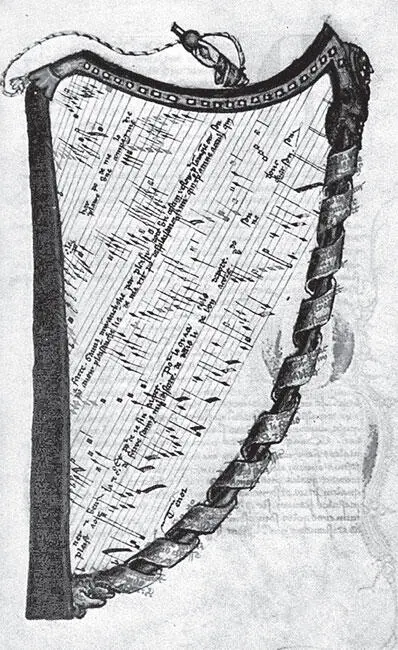

Вирелэ Жакоба де Сенлеша “La Harpe de Melodie”. Манускрипт 1395 года.

По отношению к литургической традиции мотет был чистой воды декорацией, изящным музыкальным кунштюком для взыскательной публики; Иоанн де Грокейо пишет об этом без обиняков: “Этот вид музыки не следует исполнять в присутствии простого народа, который не способен оценить его изысканность и получить удовольствие от слушания. Мотет исполняется для образованных людей и вообще для тех, кто ищет изысканности в искусствах” [59] Цит. по: Сергей Лебедев. Super Omnes Speciosa . Латинская поэзия в музыке Гильома де Машо // Музыкальный интернет-журнал “Израиль – XXI век”. 2007. № 5.

.

Философский же смысл мотета в том, что он воплощает в звуке разнообразие Творения, становится структурным подобием малого великому. Все разнородные элементы: танцевальная мелодия, органальное колорирование и литургический cantus firmus – сводятся воедино правилами контрапункта, таким образом, “над догматическими мелодией и текстом… надстраивалась целая «библиотека»… от проповеди до рыцарской поэмы, от молитвы до простонародного стишка. Вопиющая с точки зрения примитивных представлений о скучной унифицированности средневековой мысли разноголосица, однако, совсем не казалась ересью” [60] Татьяна Чередниченко. Музыка в истории культуры. М., 1994. Вып. 2.

.

И если менестрельские песни церковь по преимуществу осуждала (в “Светильнике” Гонория Августодунского жонглеры названы “слугами Сатаны”, а на капителях церквей музыканты – завсегдатаи греховных сцен), то авторами мотетов были музикусы и служители церкви. Сам де Витри последние десять лет прожил в должности епископа города Мо, чем был недоволен его друг Петрарка, боявшийся, что новые заботы помешают композитору предаваться его любимым занятиям – изучению античной философии и науки. Похожая строчка есть в биографии Гийома де Машо – композитора, на котором фактически заканчивается история музыкального Средневековья и начинается эпоха Возрождения: на склоне лет он трудился каноником Реймского собора. Если де Витри считается главным теоретиком Ars Nova , то де Машо впору назвать главным практиком.

Современники знали в основном его светские сочинения – и до нас действительно дошло немало его любовных песен, а еще 23 мотета, 22 рондо́, 32 вирелэ и 19 лэ. Поэт Эсташ Дешан называл де Машо “земным богом гармонии”, и этот бог, в отличие, например, от менестрелей, записывал свои сочинения – больше того, насколько известно, он первым сам составил каталог своих работ.

Кроме прочего, в этом каталоге есть кое-что совсем удивительное – месса, написанная для коронации Карла V в 1364 году. Она написана на полный текст ординария, но важно не только это и даже не виртуозная полифоническая техника, а сам факт: перед нами первая сохранившаяся авторская, композиторская месса. До тех пор имена церковных сочинителей становились известны разве что по случаю (как это было с полумифическими фигурами, Леонином и Перотином) – богослужебная традиция, не в пример светской, не пестовала принцип авторства. Теперь две формы искусства – устная и письменная, сакральная и секулярная – сошлись, и очень скоро анонимность в церковной музыке исчезнет без следа. А это значит, что в истории музыки начнется совершенно новый период.

Что еще почитать

Сапонов М. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М.: Классика-XXI, 2004.

Исакофф С. Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации. М.: Corpus, 2016.

Бароффьо Д., Билье Ф., Бойтон С., Бонфилд К. Исторический атлас средневековой музыки. Редактирование и перевод: Лебедев С. М.: Арт-Волхонка, 2016.

Рябчиков Д. Музыкальная история средневековой Европы. Девять лекций о рукописях, жанрах, именах и инструментах. М.: РИПОЛ классик, 2019.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: У-Фактория, 2007.

Глава 3

Ренессанс: в поисках идеальной точки зрения

О музыке архитектурных пространств, идей и чувств, о простодушии и неврозах, об изобретении мира заново, о старом театре и новом тексте, а также о пользе трубачей

Нидерландская полифоническая школа. – Итальянские мадригалисты. – Три “М” эпохи Возрождения (месса, мотет, мадригал). – Зарождение оперы. – Слово берет Реформация. – Контрреформация отвечает.

Протоколы нидерландских мудрецов

В конце 1430-х годов Гийом Дюфаи, один из главных композиторов франко-фламандской (нидерландской) полифонической школы Раннего Возрождения [61] Франко-фламандская, позже называемая нидерландской полифоническая школа сформировалась на территории Фландрии, вскоре распространила свое влияние на всю Европу от Бургундии до Италии и Германии и объединяет композиторов разных поколений. К первому принадлежат Жиль Беншуа и Гийом Дюфаи, к последующим – Иоганнес Окегем, Якоб Обрехт, Жоскен Депре, Адриан Вилларт, Орландо Лассо и др.

, сочинил мотет “Juvenis Que Puellam” на весьма необычный сюжет, какой пригодился бы и сегодня. В нем речь идет о молодом человеке, который дважды нарушает закон: сначала женится на девочке, не достигшей семи лет, и объясняет свой поступок человеческой слабостью и смутными временами, а потом на ее сестре. Дело попадает в суд, мы становимся свидетелями настоящих прений сторон, после чего должен быть вынесен приговор – увы, финальная часть мотета не сохранилась. О вердикте остается гадать. Впрочем, он не так важен: двоеженство – не самая экзотическая для XV века ситуация. Интереснее другое: сюжет и форма мотета прямо относятся к сфере юриспруденции, чему есть простое объяснение – сам Дюфаи, помимо музыкальных занятий, получил степень бакалавра права; так что в “Juvenis Que Puellam” он в духе времени свел воедино две свои специальности.

Изображения Гийома Дюфаи и Жиля Биншуа из манускрипта. Ок. 1440.

Человек в разных сферах и по-разному профессиональный, человек Возрождения, такой как Леонардо да Винчи или Пико делла Мирандола, занят познанием и не страшится вмешательства в ход вещей: взаимодействие с мирозданием, спланированным Господом, подразумевает понимание деталей плана (в современной терминологии – активную жизненную позицию).

…принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: “Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные”. О, высшая щедрость Бога-отца! О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет! [62] Пико делла Мирандола, Джованни. Речь о достоинстве человека. Пер. Л. Брагиной // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1.

Интервал:

Закладка: