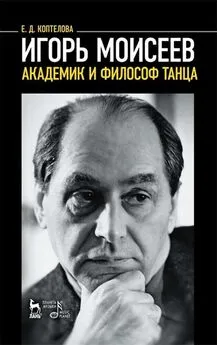

Евгения Коптелова - Игорь Моисеев – академик и философ танца

- Название:Игорь Моисеев – академик и философ танца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-8114-8635-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Коптелова - Игорь Моисеев – академик и философ танца краткое содержание

В книге «Игорь Моисеев – академик и философ танца» историка танца Е. Д. Коптеловой рассматривается творческая биография хореографа, история становления и развития ансамбля и школы-студии при ансамбле. Создатель и бессменный руководитель уникального коллектива, ставшего выдающимся явлением в истории мировой танцевальной культуры, И. А. Моисеев завораживает не только как творец, но и как мыслитель, воплотивший свои озарения в яркую и убедительную танцевальную форму.

Книга будет интересна широкому кругу любителей и поклонников танцевального искусства.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Игорь Моисеев – академик и философ танца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всё новое всегда приходило «из организма академического театра» и академической школы. Это всегда будет основой эстетики И. А. Моисеева в его работе в области нового созданного им жанра народно-сценического танца.

Первая четверть XX века вмещает период, который можно назвать корнями моисеевской философии танца, эстетики его ансамбля.

Этот мир составлял сложный мировоззренческий, духовный фон, определявший воздух тогдашней эпохи и атмосферу послереволюционной и последующей советской эпох и обуславливал рождение такого мастера, как И. А. Моисеев с его индивидуальным творческим почерком, появление на сцене Большого театра его спектаклей, художественный стиль его ансамбля – его главного творения, и в конечном итоге его умение держаться, его долголетие, творческое и жизненное.

Для И. Моисеева важно также и то, что упомянутые выше художники были мыслителями, имеющими принципы, идеалы, сформированные колоссальным практическим опытом, методом проб и ошибок. Они искали свой путь, проявляли невероятную цельность в своих поисках с детства, последовательность, но, экспериментируя, никогда не отвергали классической основы, опирались на лучшие традиции балетного и драматического театров. И самым серьёзным образом тяготели к народному творчеству – музыке, фольклору, характерному и народносценическому танцу.

Фокин был его корнями, почвой, которая питает искусство до сих пор, Горский – его школой, а Голейзовский – неким идеальным образом экспериментального искусства времён его творческой молодости, его жизненной и профессиональной школой.

В этой цепочке для А. Мессерера, учившегося у А. Горского и ставшего артистом А. Горского в студийном движении, на эстраде и в Большом театре, главной фигурой был, несомненно, Горский. Но Моисеев пальму первенства отдавал родоначальнику традиции истинной театральности и народности – М. Фокину, который начал революцию на балетной сцене и был невероятно близок ему духовно, хотя лично они никогда не встречались. Глубины национальных культур Фокин также познавал в своих странствиях по России. Поэтому уделял в своём творчестве столь значительную роль характерному танцу, о чём и свидетельствовали его выдающиеся творения, в частности, балеты, составившие славу Дягилевских сезонов.

Горский был для Моисеева важен не только как человек, творчество которого он видел вживую во всех его ипостасях, но и как продолжатель традиций эстетики Фокина, его философии жизнетворчества.

Для И. А. Моисеева было важно, что все эти художники были прежде всего люди «собирательного таланта», постоянно увлекавшиеся новыми художественными идеями. Свободное следование традиции было для них формой постоянных поисков раскрытия действительности и внутреннего мира человека.

Творчество балетмейстеров-реформаторов XX века способствовало развитию интереса И. А. Моисеева к характерным танцам, способствовало пониманию необходимости расширения палитры национальной пластики, её подлинно народной тональности в сочетании с подлинным академизмом балетного театра.

Их хореографические полотна станут фундаментом и глубочайшей корневой основой направления драмбалета на балетной сцене, создания и динамичного развития в России в конце тридцатых годов XX века профессиональных ансамблей народного танца, появления на балетной сцене целого направления спектаклей, поставленных на материале национального фольклора.

От великой эпохи своего детства и юности И. А. Моисеев унаследовал и воплотил в своей творческой практике «началовековский тип художника – эрудита», высокого профессионала и обладателя академических знаний.

Последним из хореографов XX века И. А. Моисеев был органически связан с предшествующей яркой и противоречивой эпохой в мировоззренческом, художественном и личностном плане.

Н. Берберова в своей книге «Курсив мой» писала: «Две интеллигенции делали русский ренессанс XX века: одна была более или менее безграмотна в политике (во всяком случае Ленина не читала), к ней принадлежали большие поэты и прозаики, художники, композиторы, театральные деятели. Другая жила целеустремлённо в том или другом активном революционном действии… Цели их были различны, и различен был «дух» – первая, несмотря на все свои уклонения, зависела от Европы и Запада, вторая – несмотря на зависимость… от Энгельса и Маркса, была теснейшим образом связана с исконно русскими народными чертами». И. А. Моисеев, не будучи марксистом, всё же объединял в себе оба культурных типа. В этом смысле по отношению к нему можно применить выражение русского философа и историка Л. П. Карсавина – «симфоническая личность».

Избрав в дальнейшем единственную область танцевального творчества, И. А. Моисеев отразит в сфере народно-сценического танца весь спектр мировоззренческого, эстетического и сюжетного многообразия культурной среды XX века от младых его ногтей – ренессансного периода неоромантизма рубежа XIX–XX веков, возрождения послереволюционного и, конечно же, ренессанса той театральной эпохи, которая с точки зрения экономико-политической была названа «застойной», но театральное искусство этого времени по праву может быть названо собранием шедевров.

Выдающиеся традиции искусства драматического театра, которые переплелись с искусством танцевальным и с которыми И. А. Моисеев постоянно соприкасался, тоже определяли его мироощущение.

Главное же направление, которое он унаследует от своих выдающихся старших современников, – это интерес к многосложному внутреннему миру человека, его эмоциям, ощущение полноты жизни, понимание её реалий, умение претворять в художественные образы богатство пластических впечатлений, полученных от жизни и от произведений искусства. И глубинный эстетизм – «культ красоты», идущий от исторических традиций.

В его настроениях и в его характере всегда будут объединяться интеллект, глубокое и оптимистическое ощущение и понимание вкуса жизни, её пестроты и контрастности, тонкая культура, изысканность и органика художественной манеры. Верховная идея «серебряного века», идея «синтеза искусств» удивительным образом воплотится в творческой практике Ансамбля И. А. Моисеева, а также созданной им системе воспитания творческой личности. В его коллективе соберутся не просто танцовщики, но художники, унаследовавшие уникальные «навыки синтетизма», чрезвычайно интересно проявившие себя и в других областях творчества – кино, изобразительном искусстве, педагогической, балетмейстерской деятельности.

Часть вторая

В Большом театре

Каждое молодое сердце трепещет предчувствием новых форм… Благословенны Верующие, Ищущие и Стремящиеся… Удача не покинет стремящихся, ибо трудно попасть в стрелу на полёте…

Интервал:

Закладка:

![Игорь Алгранов - Академик [СИ]](/books/1090510/igor-algranov-akademik-si.webp)