Елена Абызова - «Картинки с выставки» Мусоргского

- Название:«Картинки с выставки» Мусоргского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Музыка

- Год:1987

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Абызова - «Картинки с выставки» Мусоргского краткое содержание

«Картинки с выставки» Мусоргского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На деле же рисунки и акварели художника представляли собой большей частью обычные незамысловатые путевые наброски, привезенные из заграничных путешествий,— пейзажи, зарисовки, портреты и сценки из народной жизни разных стран.

В предисловии ко второму изданию «Картинок с выставки» Мусоргского в 1887 году Стасов вспоминает работы Гартмана как «бойкие, изящные наброски живописца-жанриста, множество сцен, типов, фигур из вседневной жизни, схваченных из сферы того, что неслось и кружилось вокруг него — на улицах и в церквах, в парижских катакомбах и польских монастырях, в римских переулках и лиможских деревнях, типы карнавальные à la Gavarni [1] Поль Гаварни (1804—1866) — французский художник-реалист, бытописатель парижских нравов, с лирической теплотой освещавший жизнь простых людей.

, рабочие в блузе и патеры верхом на осле с зонтиком под мышкой, французские молящиеся старухи, улыбающиеся из-под ермолки евреи, парижские тряпичники, милые ослики, трущиеся о дерево, пейзажи с живописной руиной, чудесные дали с панорамой города...»

Этот материал дает лишь самое общее направление творческой мысли композитора. Мусоргский не делает музыкальных иллюстраций

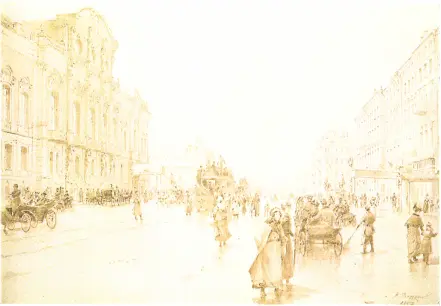

Невский проспект. Рисунок А. Беггрова

к рисункам Гартмана. Он трактует сюжеты шире и глубже, оживляет и очеловечивает их. Например, «Старый замок» Мусоргского — эта незабываемая песнь печали и одиночества, полная неизбывной тоски, — имеет прототипом лишь две беглых зарисовки французских средневековых замков (по каталогу), на которых фигуры людей вовсе не имели выразительного значения. А сравнивая с музыкой портреты «Еврея в меховой шапке» и «Бедного еврея», можно заметить, что композитор вложил значительно больше характерности в музыкальный образ каждого и контрастности в их «групповой портрет». Он создал на основе двух зарисовок яркую сценку!

В рисунке елочной игрушки («Гном») Мусоргский увидел сказочный персонаж с пугающим, зловещим обликом — маленького страшного карлика, в эскизах балетных костюмов («Балет невылупившихся птенцов») — веселую «птичью» сценку. Многообразие жизни (мотив, столь любимый композиторами-романтиками) представлено Мусоргским в неожиданных контрастах образов, в резких эмоциональных переключениях. Зарисовки различных национальных характеров («Лимож», «Два еврея») дополнены композитором чисто русскими образами («Богатырские ворота», «Баба-Яга»), а эпизоды живой современности («Тюильрийский сад») сменяются образами далекой и древней старины («Катакомбы»). В результате возникла сюита — вереница музыкальных «картинок», объединенных постоянным возвращением первой и главной темы, «Прогулки». У Гартмана прототипа «Прогулки» нет, этот образ создан самим Мусоргским.

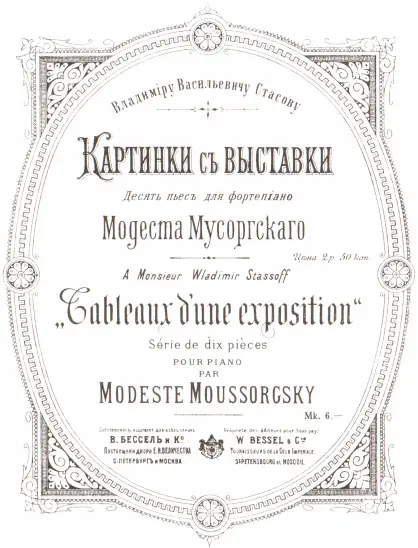

Обложка первого издания «Картинок с выставки» в редакции Н. А. Римского-Корсакова (1886)

Стасов пояснял, что каждое проведение «Прогулки» как бы иллюстрирует переход «зрителя» к следующему экспонату выставки и что здесь Мусоргский изобразил самого себя. Действительно, композитор, называя «Прогулку» интермедией, писал: «Моя физиономия в интермедах видна».

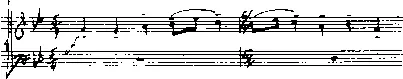

«ПРОГУЛКА»

«Как меня тянуло и тянет к этим родным полям... недаром в детстве мужичков любил послушиватъ и песенками их искушаться изволил».

Из письма М. П. Мусоргского В. В. Никольскому от 28 июня 1870 года

«Пребольшое мне утешение Ваша задача, друг, передать русским людям и иным русскую песню. Благословенная, историческая заслуга. Ведь пропасть могла бы она, родная, стеряться вовсе; а когда подумалось, что умелый русский взялся за такое святое дело, так радуешься и утешение нисходит».

Из письма М. П. Мусоргского Н. А. Римскому-Корсакову в ночь с 15 на 16 мая 1876 года

Первая пьеса цикла, как правило, определяет «лицо» музыкального произведения, его главную идею. В «Прогулку» хочется внимательно вслушаться, она будет постоянно возвращаться как главная тема сюиты. «Прогулка» — это, выражаясь образно, музыкальная мысль, которой крепко сцементирована вся сюита.

С первых же звуков перед слушателями раскрывается картина, полная света и простора. Трудно представить себе более яркое воплощение типа русской народной песенности, чем в восьмитактной теме «Прогулки»! Одноголосный запев рисует образ спокойного движения в светлом созерцательном настроении. В мелодии нет ни одного напряженно звучащего полутона: использован старинный, свойственный глубинным пластам русской музыкальной культуры пятиступенный лад без полутонов — пентатоника. Мелодия звучит в диапазоне невысокого, крепкого женского голоса. Так и слышится в ней пение в характерной русской народной манере, открытым звуком. Она подхватывается плотным аккордовым звучанием. Этот диалог запевалы и хора напоминает живую деревенскую сценку. Исследователи находят в «Прогулке» связь со старинной русской величальной песней «Слава», которая была использована в опере «Борис Годунов».

Мелодическая основа и запева, и всей восьмитактной темы «Прогулки» — это мотив из трех звуков, так называемая трихордная попевка, характерная для старинных русских песен. По аналогии вспоминается начало пьесы «Июль. Песнь косаря» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского. Связь между этими темами глубокая, смысловая — тот же образ спокойной силы, раздолья, радостного ощущения жизни. Из этой попевки, как из зерна, вырастает не только вся «Прогулка», но, по существу, и весь цикл в целом: в темах других пьес «Картинок» трихордный мотив каждый раз по-новому преображается.

Вариантность, характерная для русского фольклора, органически свойственна и музыке Мусоргского. В «Прогулке» композитор, в отличие от вариаций классических, западноевропейских, не повторяет изменяемую тему целиком, а дает ее варианты разной протяженности. Эти мелодические «прорастания» раскрывают внутреннее богатство темы: она поворачивается к слушателю каждый раз новыми гранями и в тончайших, незаметных изменениях обнаруживает бесчисленное множество красочных и эмоциональных оттенков.

Вариантность проявляется в «Прогулке» разнообразно. Уже в самой теме хоровой «подхват» — это гармонический многоголосный вариант сольного запева. Следующее предложение варьирует первое. В более широком масштабе господствует тот же принцип: средний раздел трехчастной формы основывается на изменении и развитии главной темы. А сколько раз в сюите прозвучит сама «Прогулка», неоднократно изменяя эмоциональную окраску, темп, тональность, регистр! Наконец, финал цикла — «Богатырские ворота»,— по мнению исследователей, это также мощный заключительный вариант главной темы цикла. Он близок «Прогулке» и радостно-утвердительным тонусом, и характером образов, связанных с ощущением мощи, масштабности, и даже тематически — перезвонами на трихордных интонациях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: