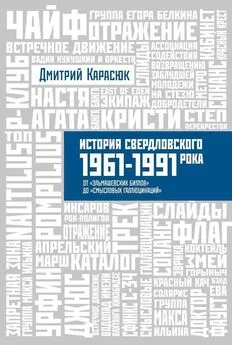

Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»

- Название:История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кабинетный ученый

- Год:2016

- Город:Екатеринбург

- ISBN:978-5-7525-3093-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» краткое содержание

мощное течение, Гольфстрим, самостоятельно пробивший себе дорогу к любви

и признанию многомиллионной аудитории. В этой книге, написанной в жанре

«опыт исторического исследования», идет речь о людях, больше всего на свете

желавших делать рок-н-ролл или что-то полезное для него. Книга охватывает

период 1961–1991 гг. — время становления и расцвета свердловского рока.

История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

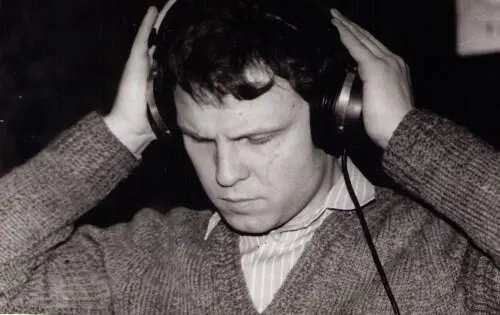

В 1978 году студент физтеха УПИ Саша Гноевых активно занимался факультетским радио. По наследству от закончившего вуз Николая Грахова ему достался радиоузел в общежитии. Расширяя круг своих обязанностей, Саша решил фиксировать на пленку и транслировать по общажной радиосети лучшие выступления участников институтского конкурса художественной самодеятельности. Не только музыкантов, но и, например, студенческого театра эстрадных миниатюр. Всеми правдами и неправдами закупили аппаратуру, магнитофоны, микрофоны, и дело пошло. Одной из первых записей стал концерт «Сонанса» на тридцатилетии физтеха в 1979 году. Через несколько месяцев, во время подготовки к записи следующего выступления «Сонанса», на этот раз с программой «Пилигримы», на активного радиоинженера обратил внимание Женя Димов и предложил ему поработать вместе с группой. У «сонансов» тогда были проблемы со звуковиком, и им нужен был человек, разбирающийся в технике.

Как раз в это время «Сонанс» работал над новой программой, состоящей из рок-песен. Новичок с ходу предложил записать ее в студийных условиях. Для Александра зальная запись была уже пройденным этапом. Ему хотелось, чтобы музыка звучала так же, как на фирменных пластинках. А подобный результат могла дать только кропотливая работа в студийных условиях. «Сонансы» поначалу отнеслись к этому предложению с прохладцей. Никто не верил, что их музыку можно будет зафиксировать так же качественно, как альбомы их западных коллег. Гноевых настаивал на своем: «Я был уверен, что все может получиться. Я тогда учился на физтехе, занимался наукой, а наука — это всегда достижение чего-то непознанного. Пусть никакой теоретической литературы не было ни на русском, ни на английском языках, но были магнитофон, паяльник и руки — и вперед, экспериментируй».

Кроме технической стороны дела, скепсис музыкантов вызывали еще и туманные перспективы всей затеи. То, что это никогда не выйдет на фирме «Мелодия», было ясно. Но тогда зачем вообще возиться с пленкой? Именно поэтому, когда запись все-таки началась, многие Сашины порывы применить студийные эффекты вызывали у остальных непонимание: «Мы же не сможем сыграть так на концерте, зачем тогда думать, как нам сделать это в студии?!»

Но вскоре Пантыкин, Скрипкарь и Перов, слушая получившееся, стали понимать, что вырисовывается нечто очень интересное. Серьезный сдвиг произошел во время записи «Песни любви». Появились монстроидное звучание гитар, дилеи (повторы одних и тех же фраз). Как все творческие люди, которым в руки попал новый инструмент, «сонансы» быстро вошли во вкус. Записав очередной дубль и прослушивая его через пятнадцать минут, они уже не думали о том, можно ли это будет сыграть на сцене. Им хотелось сделать прямо сейчас нечто такое, чего до них никто никогда не делал.

Результат превзошел все ожидания. «Шагреневая кожа» оказалась столь впечатляющей, что Саше Гноевых было присвоено пожизненное звание «Полковник». С тех пор представить существование любой свердловской группы без магнитоальбомов стало невозможным. Постоянно работающий магнитофон внес свои коррективы и в репетиционный процесс. В любой момент можно было вернуться назад, прослушать все варианты поиска наилучшего звука и выбрать самый удачный. Работа сразу приобрела иную интенсивность.

После раскола «Сонанса» Полковник остался с той его частью, что стала «Треком»: «Я понимал, что такой электровеник, как Пантыкин, сам везде пробьет себе дорогу. Тем более я с ним связи не терял и помогал, если он просил. Остальные музыканты были в организационно-техническом плане более неопытны, и бросить их я просто не мог. К тому же чувствовал, что работа с ними будет очень интересной».

Во многом под влиянием Полковника всего через три месяца после «Шагреневой кожи» «трековцы» снова сели за запись. Да музыканты и сами уже распробовали вкус работы в студии. Ярким примером этого стало длинное гитарное соло на песне «Может быть, хватит». Изначально оно замышлялось вполне обычной длины, две-три минуты. Но во время ее исполнения и гитарист Перов, и аккомпанировавшая ему ритм-секция почувствовали такое удовольствие от совместного музицирования, что никак не могли остановиться. Записали, послушали и решили оставить как есть, только в конце Полковник наложил немного эффектов. «Иногда музыканты играют так замечательно, что душа сама поет. В таком случае технические характеристики не так важны. Пусть канает как канает, лишь бы сохранить это пение души».

Финальный штрих в первый альбом «Трека» Александр придумал и записал самостоятельно. Тогда ходило по рукам много анонимных пленок. Музыку переписывали с магнитофона на магнитофон. Коробки часто терялись, и разгорались жаркие споры: кто же это играет и поет? Чтобы избежать подобного, Полковник записал коротенькое вступление. На фоне ревущего зала (взятого с пластинки «Weather Report») он объявил: «А теперь — группа «Трек» из Свердловска». Отныне, в каком бы конце страны ни слушали этот альбом, вопросов об авторстве не возникало. Идею повторили и на втором альбоме, правда, в роли конферансье выступил уже Перов.

«Трек-II» Полковник считает большим шагом вперед: «Надо различать два вида критериев качества записи. Есть чисто технические характеристики: наличие искажений, шумов, лишних гармоник. Если у звукоинженера в распоряжении прекрасные микрофоны и магнитофон, то эти показатели трудно будет испортить. А есть критерии чисто режиссерские, саундпродюсерские: выстраивание инструментов по планам, создание эффектов, попытки так или иначе окрасить звук. Хороший художник может нарисовать картину даже плохими красками. Специалист по краскам будет плеваться от их качества. Ну и что? Картина-то отличная! Так и у нас. Во время записи первого альбома был хороший ламповый пульт, дававший теплый звук, а на втором — какой-то самодельный, который приходилось ставить вертикально, иначе он не работал. Тут уж я был бессилен. Возможно, частотные характеристики из-за этого на «Треке-II» послабее. Но с точки зрения звуковых решений, он гораздо сильнее, чем первый. До той же «Космогонии» в 1980 году мы просто еще не доросли».

Чего только в этой «Космогонии» не наворочено! Кроме фортепиано, барабанов, гитары и баса все остальное там — звуковые фокусы и эффекты. Эта композиция — яркий пример того, как музыканты сами увлеклись звуковым конструированием. Чаще бывало по-другому: группа требовала «упростить» задумки Полковника. Музыканты всегда хотят исполнять свои песни на публике, поэтому часто предлагали переаранжировать вещь так, чтобы ее можно было сыграть на сцене.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: