Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1

- Название:Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1948

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но портретные образы претворены в равеннской мозаике в торжественное предстояние, процессию, в которой император приобщается к неземному величию. Император занимает строго центральное положение; благодаря легкому повороту фигуры и направлению рук в нем и в его спутниках выражено не столько телесное движение, сколько их духовный порыв. Фигуры не ступают по земле; они парят, проплывают, как таинственные бесплотные видения. Этому впечатлению содействуют стройные, чрезмерно вытянутые пропорции фигур, повторяющиеся отвесные линии, плоскостность, почти силуэтность фигур и обобщенность красочных пятен. Византийский мастер даже не думал о пространственном расположении фигур и об их анатомической правильности. В его задачи входило выразить богоподобный характер императорской власти.

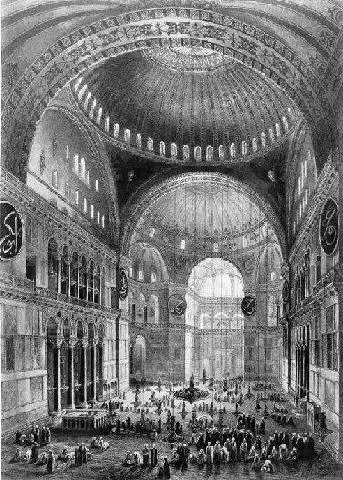

11. Храм св. Софии в Константинополе. Внутренний вид. 532–537 гг. (По рисунку Фоссати).

Портреты Юстиниана и Феодоры характеризуют только одну сторону византийского искусства. В V–VI веках в нем было живо и крепко наследие древнего гуманизма. Оно ясно выступает в замечательных иконах VI века Киевского музея, выполненных в технике восковой живописи, особенно в иконе богоматери. В мозаике это наследие ясно сказалось в никейских ангелах (132).

Ангел в византийской иконографии — это образ полубога-получеловека. В никейских мозаиках ангелы одеты в тяжелые парчовые одежды императорских телохранителей. Фигуры их застыли и мало выразительны, зато лица исполнены удивительного обаяния. Наряду с недавно раскрытыми мозаиками ев. Софии в Константинополе это самые возвышенные из всех известных созданий ранневизантийской живописи. Они дают представление об исканиях лучших византийских мастеров. Своей жизненностью, обаянием никейские ангелы не уступают лучшим античным портретам.

Мы видим нежный овал лица, открытый лоб, свободно откинутые волосы, большие полузакрытые веками глаза, удлиненный нос и маленькие, сладо-страстно-чувственные губы. Все это претворено в образ одухотворенной красоты, перед которой позднеантичные портреты кажутся почти физиологичными (ср. 100).

Никейский мастер был полон стремления к классическому идеалу, к красоте, но к красоте не столько тела, сколько лица, носителя духовного выражения. Возможно, что в этом он был не одинок; в то время раздавались голоса, что благодать, о которой говорит писание, — это неиспорченная природа человека. Никейский мастер использует всю изумительную живописную культуру поздней античности, применяет дополнительные цвета и полутона. Но сочность красочных сочетаний позднеантичных мастеров уступает место более скупой передаче формы, плавным линиям, в соответствии с древними, классическими традициями.

Современником никейских мозаик был Роман Сладкопевец, самое крупное поэтическое дарование Византии. Страстностью своих переживаний он не уступал древним греческим лирикам, только обращал он ее не на земное, а на прославление высших небесных сил. Лирический подъем в его гимнах сочетается с глубоким драматизмом в духе древнегреческих трагиков. Тонкая сеть намеков и воспоминаний окутывает образы Романа. Лаконичный повторяющийся припев к каждой строфе его гимнов в различных сочетаниях меняет свой смысл и вместе с тем сдерживает развитие лирической темы. Глубокой, почти чувственной страстью дышат слова признания грешницы Марии Магдалины.

В некоторых изделиях прикладного искусства, как, например, в кипрском блюде «Обручение Давида» (127), черты византийского монументального стиля сочетаются с чисто классическим наследием. Построение отличается торжественным спокойствием и симметрией, еще более строгими, чем в изображении императора со свитой на консульских диптихах или в мозаике Юстиниана. В центре стоит священник, слева Давид, справа его невеста. Группу окаймляют два полных чисто классического изящества флейтиста, похожих на пастушков в пасторалях. Вся композиция, как композиция греческих киликов (ср. 77), прекрасно вписана в круглое обрамление. Три предмета, отвечающие трем фигурам, хорошо заполняют свободное поле внизу. Портик на фоне группы служит не только аккомпанементом фигурной композиции, но и выделяет центральную группу. Такой связи фигур с архитектурой не знала античность.

В то время как византийский классицизм давал свои последние тепличные цветки, воздействие варварского окружения Византии проникало в ее художественную среду. В VI веке историк Прокопий продолжает традицию древней историографии, сохраняет трезвость, ясность изложения; в своем рассказе он то ссылается на вмешательство бога, то на древний рок. Наоборот, монашеская хроника Малалы поражает своей варварской пестротой: здесь все перемешано — и важное и неважное, и историческое и легендарное, и достоверное и сказочное. Восточное монашество было главным проводником этого направления в искусстве. Оно проникало и в столичную школу.

Мозаики церкви св. Дмитрия в Салониках (128) отделены от никейских и равеннских мозаик всего одним столетием; между тем они принадлежат совершенно иному художественному миру. Лица еще сохраняют портретные черты, но вся композиция исполнена застылости, фигуры неподвижны, не связаны друг с другом, симметричны. Это касается и юного святого с его огромными, как бы расширенными глазами, и обоих дарителей, представителей светской и духовной власти, епископа и префекта. От философской созерцательности и лирического подъема никейских мозаик здесь не осталось и следа. Это почти идолы, выставленные в качестве предметов суеверного поклонения. Византийское искусство, которое в своих лучших созданиях стремилось одухотворенностью превзойти греческую классику, возвращается здесь к самой первоначальной ступени (ср. стр. 67, 117). Фигуры похожи на каменные столбы, вроде тех, на которых спасались угодники Фиваиды. Головы их приходятся на квадраты архитектурного фона, которые образуют вокруг них подобие квадратного нимба.

В архитектуре аналогичное направление сказывается в группе храмов восточной школы, вроде церкви в Сала. Они отличаются очень несложной композицией. Главное помещение вытянуто с севера на юг и покрыто коробовым сводом. Алтарь отграничивается от него каменной преградой, прообразом позднейшего иконостаса. Это означает, что божество отделяется от земного, таинство — от молящихся. В этих моленных храмах люди стояли в вытянутом вширь помещении, видели перед собою алтарную преграду и на ней, как свои зеркальные отражения, изображения стоящих святых, били перед ними поклоны, пели заунывные молитвы, испрашивая себе милость. Вся догматическая изощренность византийцев здесь исчезает; остается лишь вера в таинственную силу святого·, в магическую силу обряда. Несложности сознания отвечает и нерасчлененность архитектурных форм: гладкие тяжелые стены, грузные, вытянутые вширь формы, исчезновение ордера. Разумеется, это было всего лишь крайней противоположностью столичной школе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: