Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На экране же развертывается вполне простая по видимости бытовая история: в полуподвальную комнату на тихой московской окраине, где живут Николай и Людмила, молодая супружеская чета, временно вселяется за неимением жилплощади приезжий третий – Владимир. Героев играют Людмила Семенова, Николай Баталов и Владимир Фогель – персонажи носят их имена.

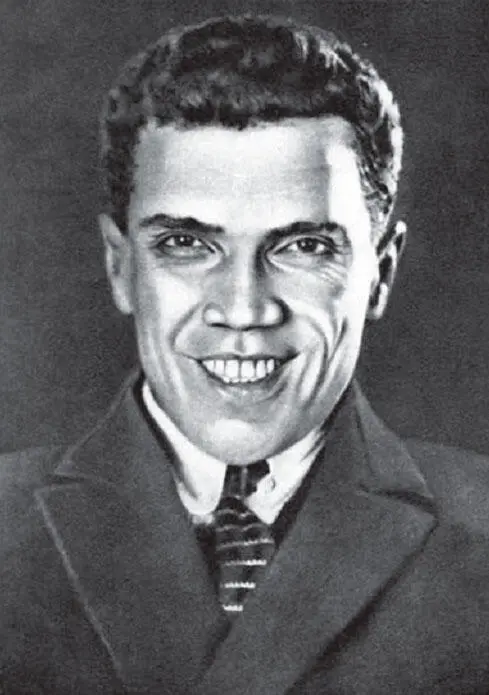

Николай Баталов

Мужчины – бывшие однополчане, буденновцы, спали на войне под одной шинелью, ныне – квалифицированные рабочие. Один – строитель, десятник, ведет ремонт на крыше Большого театра, у квадриги Аполлона (эффектные натурные съемки), другой – печатник (весело грохочет типографский цех), Людмила – домашняя хозяйка, но не мещанка, «Мещанская» только в названии улицы.

Николай Баталов в фильме Третья Мещанская

Владимир, более интеллигентный, воспитанный, деликатно занимает в комнате диван. Николай, более примитивный, самоуверенный, отправляясь в командировку, оставляет его наедине с женой. Увы! Женское сердце Люды податливо на ласку, которой ей недодано в семейном быту, тем более что Владимир вывел ее на прогулку, сводил в кино… Короче говоря, иногородний занимает место на супружеской кровати, о чем новая чета сообщает вернувшемуся Николаю. Тот, не выдержав кратких бездомных скитаний, согласен занять пустующий диван. Однако произойдет еще одна рокировка и смена спальных мест: Владимир, став законным мужем, оказался таким же невнимательным и грубоватым, как прежде Николай, ее обществу они оба предпочитают ежевечернюю игру в шашки. В общем итоге Людмила, беременная, не зная, кто отец ее будущего ребенка, покидает обоих, уезжая на быстром поезде куда-то вдаль… Но жизнь двоих мужчин на Третьей Мещанской продолжается – финал остается открытым.

Перед нами – первый советский фильм, трактующий половую проблему и взаимоотношения полов. Великолепное актерское трио с богатейшей нюансировкой поведения людей, филигранная режиссура Роома, непривычно для тех лет монтировавшего фильм большими актерскими кусками тончайшей психологической игры, изысканная операторская работа старого мастера Григория Гибера – такова была фактура фильма, который о вещах приземленных говорил языком высокой серьезности. Перед нами – трое обыкновенных хороших людей, подчеркивали авторы.

Роом Абрам Матвеевич

(1894–1976)

1926 – «Бухта смерти»

1926 – «Предатель»

1927 – «Третья Мещанская»

1927 – «Ухабы»

1927 – «Еврей и земля»

1929 – «Привидение, которое не возвращается»

1935 – «Строгий юноша»

1935 – «Эскадрилья № 5»

1940 – «Ветер с востока»

1945 – «Нашествие»

1946 – «В горах Югославии»

1949 – «Суд чести»

1952 – «Школа злословия»

1953 – «Серебристая пыль»

1956 – «Сердце бьется вновь…»

1964 – «Гранатовый браслет»

1969 – «Цветы запоздалые»

1971 – «Преждевременный человек»

Попробуем кратко определить главные черты московской кинематографической школы, какой сложилась она в 1910-х годах и продолжилась в целом корпусе фильмов 1920-х. Чехов, МХТ, система Станиславского – вот наиболее близкие источники, из которых и далее, после Октября, будет черпать кинематограф Москвы все лучшее и свое, особое: демократизм, сочувствие горю людскому, человечность, сердечность, юмор, сдержанность в выражении чувств, душевное здоровье, гармонию (естественно, без прекраснодушного умиления). Таков экстракт «чеховского», растворенный в фильмах мастеров московской психологической экранной школы.

Кончились бурные 1920-е годы, эта лаборатория кинематографа нового типа, этот лабиринт творческих исканий.

Сложилась и заработала могучая машина государственного кинематографа, идеологического орудия партии, но также и экономического фактора, важнейшей статьи годового бюджета («товар № 2», по доходам следующий за торговлей водкой). И все-таки главное в ином – в творческом, эстетическом вкладе этого десятилетия в искусство и шире – в культуру страны, бывшей Российской империи, ныне СССР.

Несмотря на страшную боязнь «красной пропаганды» и «коммунистической заразы», в мире охотно покупали фильмы молодой советской кинематографии – они тогда за границей приносили доход.

Руководящие советские организации поставили задачу к концу десятилетия добиться решительного преобладания в прокате советских фильмов. И это удалось.

За десятилетие были сняты 1172 картины, включая игровые художественные, мультипликационные, огромное количество документальных и научно-просветительских. Фундамент советского кино был заложен.

Молодые мастера советского революционного авангарда – Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Всеволод Пудовкин, Лев Кулешов, Александр Довженко и многие другие – приобрели бесспорный международный престиж, а Советский Союз наряду с Америкой, Германией, Францией, Италией вошел в число пяти великих кинодержав мира.

Глава 4

Бум сталинского экрана

…Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой —

За бревенчатым тылом, на ленте простынной

Утонуть и вскочить на коня своего!

В 1935 году было пышно, на государственном уровне отмечено 15-летие советского кино. Прошло всего лишь шесть лет с тех пор, как Сталин лично вмешался в работу Сергея Эйзенштейна над фильмом Генеральная линия и приказал переделать то-то и то-то. Но очень многое изменилось в жизни страны, а также и в жизни кино.

Шло уверенное «завинчивание гаек». Общеполитические и общеэкономические процессы (атака на нэп, коллективизация, нарастающее количество спровоцированных дел: партийных «уклонов», «оппозиций» и т. п.) и в сфере искусства имели свои параллели. На Первом съезде советских писателей, где присутствовал весь цвет литературы СССР от Максима Горького, возвратившегося с острова Капри, до Бориса Пастернака, провозглашался единый метод творчества под названием «социалистический реализм».

В статьях Правды , озаглавленных Сумбур вместо музыки и Балетная фальшь , изничтожался молодой ленинградский композитор, который уже активно работал в кино, – кинематограф не раз будет поддерживать и спасать Дмитрия Шостаковича в периоды его остракизма.

Трагические события перерезают театральную жизнь 1930-х: закрыт за «несоответствие эпохе» МХАТ 2-й, руководимый великим русским артистом Михаилом Чеховым. Оставшийся на родине после Октября и активно работавший, Чехов теперь вынужден уехать – он закончит свой путь в чужой Калифорнии. Разгромлен Театр им. Вс. Мейерхольда, оплот сценического новаторства. Арест, камера пыток на Лубянке и выстрел в затылок ждут гения русской сцены, первого красного комиссара революционного Театра РСФСР-1.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: