Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но вот по ходу сюжета на Новом году в сельском клубе она уже – Снегурочка-боярышня в белом кожушке, узорных сапожках и кокошнике поверх платка. Это первое преображение произошло, когда вчерашнюю чернушку неожиданно поцеловал обаятельный инженер (его играет Евгений Самойлов – типаж социального героя-любовника 1930-х). И здесь впервые возникают крупные планы Орловой-героини, «какой должна она стать», в какую ее преобразит труд. Что и свершается в сцене фабричного цеха, когда Таня Морозова с пушистыми белокурым и волосами в красивом комбинезоне бегает от станка к станку и поет лицом к зрителю Нам нет преград ни в море, ни на суше… под симфонический оркестр.

Симфоническая музыка постоянного композитора и творца жанра (на равных с режиссерами) в Светлом пути постоянно за кадром: вальс с руладами арф, фортепьянный концерт в финале, когда Таня с Лебедевым проходит по покоренной ею Москве. В этих финальных сценах Александров идет на такую избыточность, такое нагромождение эффектов, которые трудно считать непреднамеренными, трудно считать просчетом режиссуры. Скорее это сознательный реестр социалистического преуспеяния, гиперболы лубочного толка: например, Сельскохозяйственная выставка (Александров здесь опередил своего соперника по музыкальной комедии Ивана Пырьева, который сделает эту витрину советских достижений главным местом действия своего более позднего фильма Свинарка и пастух ). И апофеоз: Таня за рулем автомобиля ЗИС взлетает в небо и парит над этой красотой, над сердцем страны.

Критики писали, что это слишком, но вряд ли могло быть что-либо «слишком» в такой эстетике, в такой метафоре взлета. Изощренная, барочная, по-своему виртуозная режиссура Александрова 1930-х, престижу которой мешала ее чрезмерная «советскость», сначала сделалась достоянием критиков-конформистов, а потом, после перестройки, тем же самым отвратила от себя серьезных исследователей; а ведь она достойна внимания и структуралиста, и психоаналитика.

Но вот что работает в Светлом пути не впрямую на тему, по сути своей пропагандистскую («у нас героем становится любой»), а на параллельный артистический «сюжет-метаморфозу» – раскрепощение и расцвет женщины от успеха и от любви, так это диалог Тани-победительницы, то есть сверкающей, поющей Любови Орловой, с ее отражениями в огромном кремлевском зеркале, с Таней Морозовой, какой она была на ранних этапах своего светлого пути: чумазой недотепой из первых кадров, Золушкой в буквальном смысле, и боярышней из новогоднего сельского клуба.

Это обожаемые Орловой комбинированные кадры. Уже в Цирке возникло два имиджа героини: с помощью черного парика, в котором выступает Марион Диксон (ее «знаковое» иностранное прошлое, затемненное прошлой связью с негром и службой у черного Кнейшица); сдирая парик с головы, героиня предстает чарующей блондинкой. Советский цирковой номер «Полет в стратосферу», разумеется, решен в ослепительно белых тонах: белоснежные скафандры его исполнителей – Марион, теперь уже почти Маши, и ее возлюбленного «Петровича», атлета-блондина в исполнении социального героя Сергея Столярова.

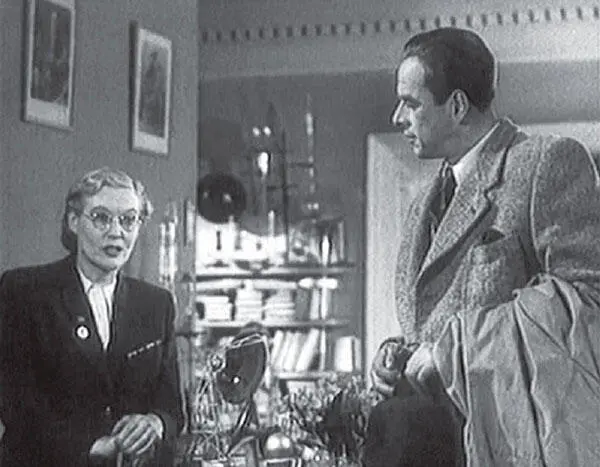

Весна, фильм Григория Александрова

Все эти игры двойственности образов ведут уже в открытую к двум ролям Орловой внутри одной картины. Это двойники, неразличимо похожие актриса Шатрова и ученая Никитина в фильме Весна (1947). Раздвоение личности Орловой, радующее и ее саму (быстрые перевоплощения из синего чулка-очкарика в шикарную примадонну драматического театра), и постановщика (комбинированные съемки, чудеса варио-портретирования, наложения…), – все это, конечно, народу нравилось, но меньше, чем «единая», хотя и разнообразная, многогранная Любовь Орлова из ее первых кинолент.

Любовь Орлова

Любовь Петровна была человеком редкостного трудолюбия, она до самого конца отважно боролась со старостью, что у нее получалось на сцене Театра им. Моссовета, где она работала, но не удавалось в беспощадном кинематографе, который не верит ни макияжу, ни комбинированным съемкам в портрете, в чем так силен был Александров. Попытка играть молодую советскую разведчицу в фильме Скворец и Лира , да еще в паре с Петром Вельяминовым, актером другого поколения, провалилась, фильм не был выпущен на экран. Но она продолжала бороться!

Героическим запомнилось друзьям ее поведение в больнице, когда она была обречена, находилась на пороге смерти. Своих мук она не показывала посетителям, улыбалась, беседовала с ними. А потом впадала в забытье.

Любовь Петровна Орлова умерла в 1975 году. К ее могиле на московском Новодевичьем кладбище всегда тянутся поклонники со всех концов страны, а звездный час актрисы – ее золотые 30-е годы – не меркнут на экране.

Постоянный соперник Александрова Иван Александрович Пырьев (1901–1968) родился в селе Камень-на-Оби Алтайского края, служил в армии (сначала в Белой, потом в Красной), а с 1921-го, как и Александров, был актером Первого рабочего театра Пролеткульта. На московских киностудиях работал с 1925-го, был помрежем, ассистентом режиссера, пройдя школу кинопроизводства с низов.

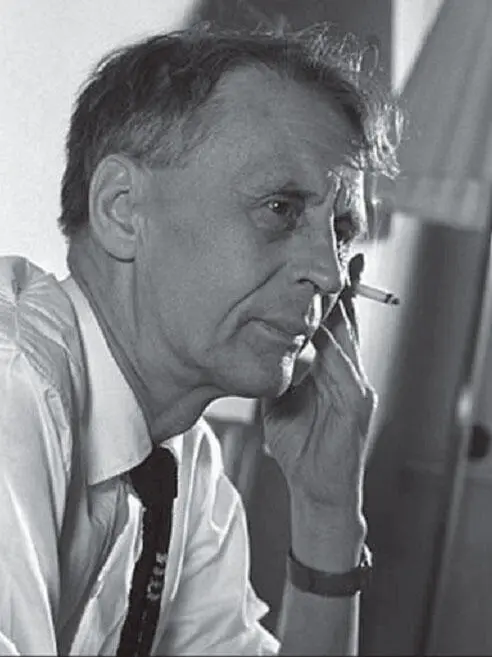

Иван Пырьев

В самостоятельной режиссуре не сразу нашел себя, поставил фильм Конвейер смерти (1933) под явным влиянием немецкого экспрессионизма, далее – жутковатый сюжет о кулаке-убийце, пробравшемся на советский завод ( Партийный билет , 1935), пока не обрел свой голос в музыкальной комедии на материале колхозной темы.

Деревенский триптих, созданный Пырьевым в предвоенные годы, причислен к советской классике: Богатая невеста (1938), Трактористы (1939), Свинарка и пастух (1941). Во всех трех комедиях действуют передовые бригадиры, доярки-рекордсменки, мудрые председатели зажиточных сельских хозяйств. Ленты обильно насыщены бравурной музыкой (частушки, марши, хоровые и лирические песни – преимущественно того же Дунаевского).

Внешне конфликты часто завязываются вокруг производственных показателей, трудодней, хорошей или плохой работы, колхозной дисциплины и т. д. Но если всмотреться в сюжетную основу комедий, ясно видно, что это на самом деле традиционное любовное соперничество, треугольник «красавица – романтический влюбленный – неудачливый соперник». Героиня, будь она знатная ударница полей, трактористка-орденоноска или прославившаяся на весь СССР свинарка, выполняла функцию невесты из русских балаганных представлений 1910-х годов, которой домогаются одновременно прекрасный юноша и противный пожилой богатый ухажер (вариант: комичный уродливый недотепа). Разумеется, традиционные персонажи русского балагана пережили метаморфозу осовременивания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: