Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Положительный герой ныне – демобилизованный танкист, вернувшийся в деревню с Дальнего Востока, или чрезвычайно эффектный в своей черной бурке и меховой шапке дагестанский пастух, сын гор. А отрицательный – всегда лодырь или пьяница, интриган и завистник.

Уже было замечено, что сюжетная схема каждого фильма Пырьева являет собой историю свадьбы, то есть классического сюжета народной сказки. Действительно, хэппи-энд всегда означает благополучное соединение влюбленных. Но все-таки более прямой и короткой нитью этот комедийно-музыкальный кинотриптих соединен именно с балаганными и лубочными, то есть более поздними формами городского, а не сельского фольклора.

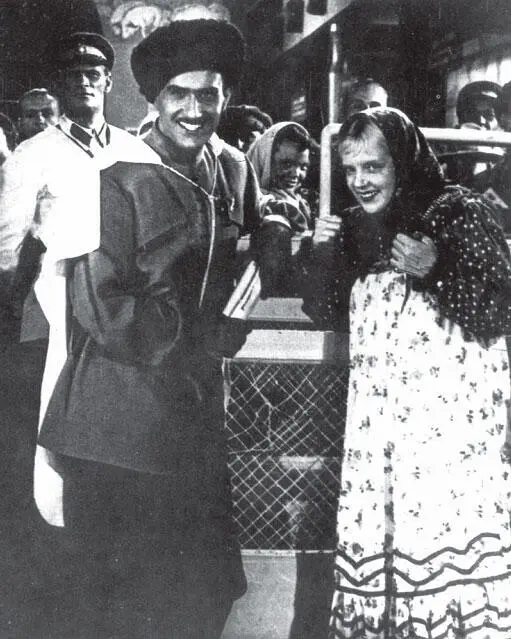

Свинарка и пастух, фильм Ивана Пырьева

Этот, на первый взгляд, любопытный парадокс в действительности вполне объясним именно задачами кинопропаганды советского образа жизни и массового воздействия. Старый добрый русский фольклор со всей его красотой и самобытностью к 1930-м годам уже был отнесен к «темному», архаичному прошлому, официально не поощрялся, понемножку отходил в ведение музея и фольклористики. Да и зрители, которым уже довелось пережить не только длительные процессы урбанизации, но и коллективизацию, предпочитали видеть не старинные обряды, а современные успокоительные веселые сюжеты, в которых вместе с тем узнается нечто давно знакомое, передававшееся из поколения в поколение. Музыкальные колхозные комедии Ивана Пырьева – нормальные народные фарсы, слегка приправленные темами соцсоревнования и деревенского изобилия на фоне тотального голода начала 1930-х годов, катастрофического на Украине – месте действия комедии Богатая невеста.

Пырьев Иван Александрович

(1901–1968)

1930 – «Посторонняя женщина»

1930 – «Государственный чиновник»

1933 – «Конвейер смерти»

1936 – «Партийный билет»

1937 – «Богатая невеста»

1939 – «Трактористы»

1940 – «Любимая девушка»

1941 – «Свинарка и пастух»

1942 – «Секретарь райкома»

1944 – «В шесть часов вечера после войны»

1948 – «Сказание о земле Сибирской»

1950 – «Кубанские казаки»

1951 – «Мы за мир» (с Й. Ивенсом)

1954 – «Испытание верности»

1958 – «Настасья Филипповна» («Идиот»)

1959 – «Белые ночи»

1962 – «Наш общий друг»

1964 – «Свет далекой звезды»

1968 – «Братья Карамазовы»

Через много лет, в пору «оттепели», сам глава государства и партии Н. С. Хрущев гневно обвинял в украшательстве и лакировке позднюю лирическую комедию Пырьева Кубанские казаки (1950), выполненную в совершенно тех же, что и ранее, правилах и принципах, произведение талантливое, яркое, живое и до сих пор. Тогдашние критики бросились разоблачать полюбившуюся публике историю любви двух не первой уже молодости, но обаятельных председателей процветающих колхозов – лихого казака Ворона (Сергея Лукьянова) и красотки Пересветовой (Марины Ладыниной) на фоне изобилия кубанской ярмарки.

Кубанские казаки стали одиозным эталоном экранной лжи. При этом в голову не приходило, что лакировка и украшательство не промашка, а именно цель режиссуры, ее традиция с незабываемых 1930-х. Что же касается простодушной зрительской массы, то она, даже в деревне, видя вокруг себя лишь нищету и разруху, верила, что где-то существует та обетованная колхозная советская земля, которая показана на экране. И радовалась, отдыхала и распевала песенки Исаака Дунаевского, в дальнейшем оказавшиеся бессмертными: Каким ты был, таким остался… и Ой, цветет калина в поле у ручья…

С точки зрения стиля, режиссура Пырьева – антипод александровской: там, где у Александрова изощренный монтаж, трюки, комбинированные съемки, у Пырьева – нарочитая (и, конечно, тоже выверенная) непринужденность, простота и словно бы неумелость народного ремесленника.

Так же сильно, едва ли не специально, отличались друг от друга и их «звезды»: парадной, эффектной красоте и мастеровитости Орловой противостояла чуть ленивая повадка, мягкость и задушевность Марины Ладыниной, постоянной исполнительницы пырьевских героинь. И это тоже полюбилось зрителям.

Ладынина – крепенькая и кругленькая, небольшого роста, но грудастая блондинка в вышитых блузах и цветастых платках. В ее даровании и в образе, который она варьировала, было немало лиризма, особенно в Вареньке из комедии-мелодрамы В шесть часов вечера после войны (1944), внушавшей народу веру в скорую победу и радостную встречу влюбленных в огнях праздничного салюта.

И пожалуй, лучшая роль Ладыниной – подернутая дымкой увядания, но еще более привлекательная, лихая и нежная, языкастая и застенчивая, гордая и любящая Галина Пересветова в Кубанских казаках .

Вокруг героини комедий Пырьева, окружая Ладынину, всегда роились крестьяночки-девушки («хор»). Такой же «хор» молодых парней сопровождал героя-избранника, а пиршественные столы, причем не только праздничные, ломились от яств, фруктов, окороков. Все это совершенно нормально для лубочно-комедийного жанра с его закономерной условностью и никоим образом не претендует на «реалистическую картину колхозной действительности». Фильму нельзя приписать и попытку приукрасить действительность.

После общего осуждения Кубанских казаков Пырьев к своим знаменитым кинолубкам не вернулся. Он горячо, с головой окунулся в общественную работу на ниве кино.

Он руководит Мосфильмом , возглавляет творческое объединение Луч . Становится организатором Союза работников кинематографии СССР, возглавив в 1957–1965 годах оргкомитет будущего Союза и тем самым взяв на себя бремя самых тяжелых забот по «пробиванию», дипломатии, бюджету и т. д.

Марина Ладынина в фильме Ивана Пырьева В шесть часов вечера после войны

Роль Пырьева в обновлении экрана поры «оттепели» велика и благородна. Человек крутой, несдержанный, но умный, смелый, добрый и глубоко доброжелательный к молодежи, он героически поддерживает таланты. Поколение, пришедшее в кинематограф после войны, в дни «малокартинья» последних лет сталинского режима и в радостную пору «оттепельной» весны, очень многим обязано Ивану Александровичу Пырьеву. Недаром его слава и «рейтинг» по прошествии десятилетий после его кончины постоянно растут.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: