Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И расцвет киноактрисы, и вклад ее в общее дело кино связаны с фильмами военных лет, когда в эвакуации, в Алма-Ате, она снималась у Александра Столпера в картине Жди меня по сценарию поэта Константина Симонова, развернувшего в драматический сюжет свое знаменитейшее стихотворение.

Девушка с характером, фильм Абрама Роома

Очень женственная. Конечно, неотразимо привлекательная. Музыкальная, с красивым и индивидуальным тембром голоса. Абсолютно естественная, органичная. Но было и нечто сверх того. В фильмах, снятых в труднейших полукустарных условиях, за Серовой тянулся едва ли не голливудский звездный шлейф. Это было кинематографическое явление, обещавшее актрисе экранное будущее. Не сбылось.

Валентина Серова

Симонов в поздние годы снял посвящения Валентине Серовой со своих стихов. Новая молодежь не знает той, кто внушил поэту страсть, приравнявшую его «серовский дневник» к жемчужинам русской поэзии. Кино, беспристрастный свидетель эпохи, сохранило портрет возлюбленной в ореоле молодости, счастья, славы.

Валентина Серова в фильме Жди меня

Мажорное кинодесятилетие 1930-х годов имело ликующий постскриптум в начале 1940-х: огромное и щедрое награждение работников кино Сталинскими премиями, званиями, подарками в марте 1941 года.

Это было признание советского киноискусства самим Сталиным и его режимом. Но было ли оно – талантливое, щедрое, мастерское – целиком тоталитарным? Нет, не было!

Глава 5

Кинолетопись трагических лет

Идет война народная,

Священная война…

22 июня 1941 года – день, когда дикторы радио сообщили о нападении гитлеровской Германии на СССР, когда началась война, позже названная Великой Отечественной, стал эпохальным рубежом не только для страны, но и для ее кинематографа. Экран в ту пору особенно отчетливо проявил свою способность «запечатлевать мгновение во всем, что его составляет» (Андре Базен), наглядно демонстрируя исторический процесс с его внутренними противоречиями. Советское кино переживало все этапы фронтовых событий, военного положения, состояния духа и нравственного сознания в стране. От горделивых лозунгов о близящемся со дня на день разгроме врага, от первых бесхитростных репортажей до хроники, сложившейся в эпопею, от смонтированных на скорую руку игровых «агиток» до шедевров мирового искусства – таков был путь, вместе пройденный мастерами-документалистами и мастерами-художниками, героическими фронтовыми операторами и тружениками кинопроизводства в обстоятельствах, которые не допускают, казалось бы, ни мастерства, ни художества, ни самого производства.

Сразу же, как только миновал шок внезапности, кинооператоры с камерами бесстрашно устремились на передовую. В тылу, на столичных киностудиях под бомбежками, в гибельных условиях эвакуации, кинематографисты равняли себя с фронтовиками и бились до последнего. «Все для фронта, все для победы!» – советский экран с готовностью воспринял этот пламенный призыв и искренне ему следовал. Более 100 художественных игровых фильмов, около 100 полнометражных документальных, специальных и фронтовых выпусков, появившихся на экране всего лишь за четыре года, – этот фонд свидетельствует, что, несмотря на тяжелейшие условия войны, кинематограф работал в полную мощность и даже сверх своих сил. Тем более абсурдным кажется теперь тот факт, что были запрещены цензурой и «положены на полку» не менее десятка картин, авторами которых оказались ведущие мастера режиссуры.

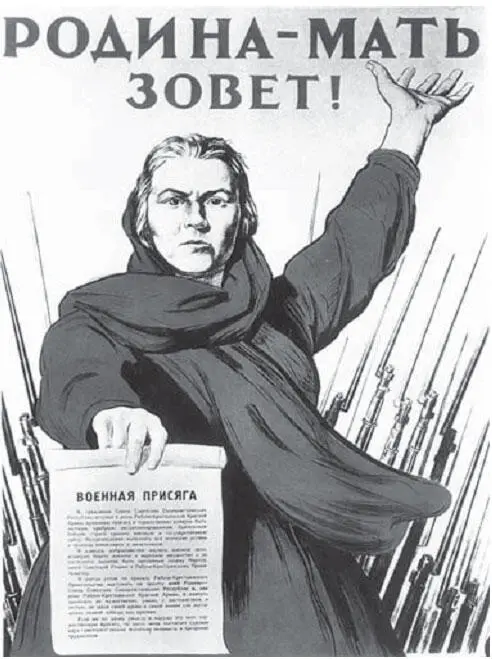

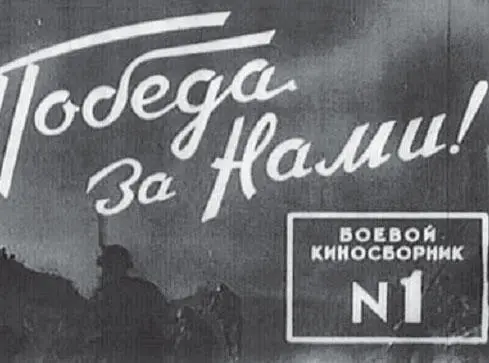

В первые военные месяцы власти безудержно восхваляли военную мощь Красной армии. Общество принимало на веру пропагандистские лозунги о скором победоносном окончании войны, и именно эту, иллюзорную, стадию массового сознания сразу запечатлел кинематограф. Наскоро отснятые и смонтированные игровые короткометражки объединялись в Боевые киносборники под девизом «Враг будет разбит, победа будет за нами!» и состояли из нескольких новелл (экранизация боевого эпизода из сводок Советского информбюро, военный рассказ, документальный очерк, сатирическая миниатюра и просто концертный номер). Киносборник № 1 вышел на экраны 2 августа 1941 года. Последний, Киносборник № 12, - в августе 1942-го.

Девиз Боевых киносборников

Экран стопроцентно отдан пропаганде. Цели прямолинейны: пробуждение патриотизма, воспитание ненависти к врагу, внушение уверенности в победе. Любопытный и характерный для времени опыт: в действие вступали и первыми призывали народ к оружию не реальные герои сегодняшних боев, а киноперсонажи, фавориты советского экрана 1930-х годов. Так, в киноновелле Чапаев с нами прославленный драматический финал знаменитой кинокартины был переснят: легендарному Чапаю удавалось спастись от вражеских пуль, выплыть на берег и произнести зажигательную речь перед новобранцами, призывая их крепче бить гитлеровцев. Другой всенародный любимец, большевик Максим, тоже становился пламенным агитатором, и его шлягер распевался на новые, военные, слова. А в Киносборнике № 4 роль своего рода ведущей, фронтовой письмоносицы, играла почтальонша Стрелка – героиня Волги-Волги.

Боевой киносборник № 4

Боевой киносборник № 2 – Случай на телеграфе

Боевой киносборник № 7

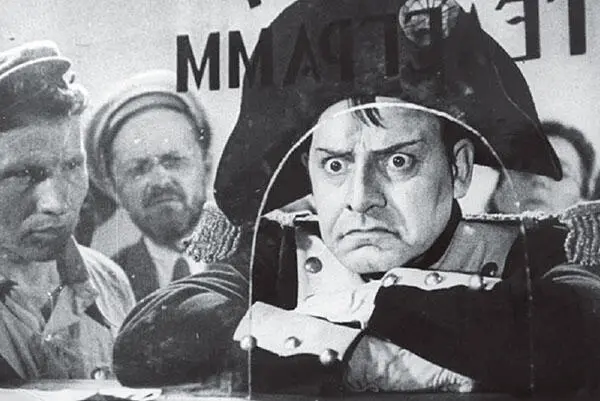

На помощь кумирам «первого ранга» приходили в Боевых киносборниках веселый герой Ярослава Гашека балагур Швейк и даже Наполеон: в новелле Случай на телеграфе французский император лично дает самому Гитлеру телеграмму: «Пробовал, не советую!» Были в маленьких скетчах остроумные репризы, было немало искреннего, молодого, обаятельного. Но в целом короткометражные драматические сюжеты Боевых киносборников отмечены беспомощностью, инфантильностью, хотя их снимает, за редкими исключениями, весь цвет советской кинорежиссуры: Александров, Барнет, Козинцев и Трауберг, Червяков, Юткевич и другие. В них деревенские подростки берут в плен германских асов, девушки-колхозницы расстреливают целые роты солдат вермахта, а обычные советские гражданки легко разоблачают фашистских шпионов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: