Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем не менее кинопортрет Ленина, поистине заместивший в восприятии и сознании народа подлинного исторического Ульянова-Ленина, может быть по праву признан вершиной советской мифологии. У экранного мифа революции, в галерее его героев теперь появился притягательный солнечный центр. Чертеж космоса социалистической революции был завершен.

Нельзя при этом обойти вниманием, что уже тогда на экране рядом с юрким, маленьким и суетливым Ильичом появляется Сталин – большой, вальяжный, монументальный. К концу 1930-х пропорция явно изменяется в пользу Сталина. «Ленинские» фильмы должны были незаметно перерастать в «сталинские», транслируя формулу «Сталин – это Ленин сегодня». Уже именно он, а не Ленин, выглядит главным деятелем, вдохновителем и творцом Октября в Великом зареве Михаила Чиаурели (1937), где в роли Сталина дебютирует грузин Михаил Геловани, далее – и надолго – экранный эталон и репрезентативное клише Сталина.

Экран 1930-х полон радости и веселья. В самой жизни тучи сгущались, слышались предвестия войны, шли чистки, пронеслась зловещая финская кампания. Лучезарный, ликующий мажор в искусстве, нарастающая тревога в жизни и пропаганде, а одновременно беспечность, железная уверенность в собственной силе и неуязвимости – такое сочетание, еще одна неразгаданная тайна советских предвоенных лет.

«Великая утопия» в жанре музыкальной комедии

Самым любимым жанром сталинских 1930-х была музыкальная комедия. Она замещала на экране реальную действительность. Она была реальностью поистине виртуальной.

Создатели особого жанра советской музыкальной комедии Григорий Васильевич Александров (1903–1983) и Иван Александрович Пырьев (1901–1968) прошли параллельными путями, были своего рода соперниками, оставаясь очень разными и глубоко индивидуальными художниками. Они вышли из единой театральной и кинематографической школы Эйзенштейна, оба поднялись к вершинам славы в 1930-х, оба прожили большую творческую жизнь.

Григорий Александров (настоящая фамилия – Мормоненко) родился на Урале, в семье горного инженера, с юности увлекался театром, работал помощником костюмера и декоратора в Екатеринбургском оперном театре, а в 1921-м стал актером Первого рабочего театра Пролеткульта в Москве, которым тогда фактически руководил Эйзенштейн.

Начиная с памятного озорного Мудреца (Александров выступил там в эксцентрической роли клоуна) и перейдя в 1924-м в кинематограф, он стал помощником, сорежиссером и соавтором сценариев Эйзенштейна (даже Броненосец «Потемкин» был подписан двумя их фамилиями). Вместе с Эйзенштейном и оператором Эдуардом Тиссэ в 1929–1932 годах он был в заграничной командировке, работал в Америке и Мексике над фильмом Да здравствует Мексика! Как уже было сказано, отснятый материал по ряду причин на десятилетия задержался за океаном, и только в 1979-м Александров осуществил его монтаж и выпустил на экран.

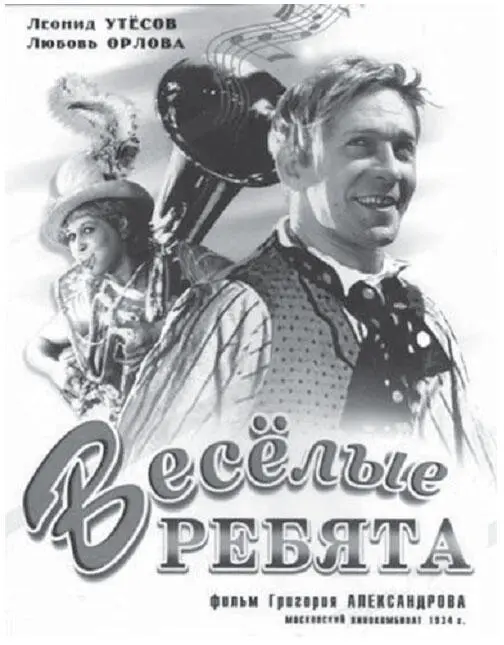

По возвращении в Москву судьба Александрова делает резкий крен. Режиссер решительно отходит от эпопеи эйзенштейновского типа и ставит музыкальную комедию со знаменитым джазовым певцом Леонидом Утесовым и Любовью Орловой в главных ролях и с музыкой Исаака Дунаевского. Это были Веселые ребята (1934), которые стремительно завоевали огромный успех на родине и демонстрировались на Втором Международном кинофестивале в Венеции. Вслед за дебютом в новом жанре Александров развивает счастливо найденное и снимает цикл картин, вошедших в золотой фонд советской киноклассики.

Как большинство людей его поколения, он всегда был в гуще общественной жизни, преподавал во ВГИКе, работал бессменным председателем общества Италия – СССР.

Самобытный талант, изобретательный, остроумный сочинитель экранных трюков, организатор блестящей творческой команды каждого фильма и истинный Пигмалион, создавший свою сверкающую, поющую, отбивающую чечетку белокурую Галатею, Александров 1930-х совсем не похож на ассистента при высоком маэстро Эйзене, каким он виделся в прошедшем десятилетии. Как не похож широко улыбающийся, спортивного склада красавец, запечатленный на всех фотографиях тех лет, на совсем другого Александрова: на портрете кисти П. Вильямса – печального, со скорбными синими глазами юношу на белом снегу. Можно еще раз сделать вывод, что люди того поколения не разгаданы нами, поздними.

Первоначальный вариант сценария Веселых ребят , написанный двумя видными сатириками – Владимиром Массом и Николаем Эрдманом, в то время уже автором великих пьес Мандат и Самоубийца , – только в каркасе своем имел сходство с международной историей «пути к славе», которая, кстати, во всем мире пришлась впору музыкальной комедии в ее активном поиске «звучащих объектов» на рубеже 1930-х.

Первым в истории звуковым фильмом стал американский Певец джаза . Вот и в России нашелся свой голосистый герой, свой «певец джаза», пастух Костя, он же и незаурядный актер Леонид Утесов, и звезда, премьерша, которой становилась по традиции экрана 1920-х годов, конечно, домработница-удачница.

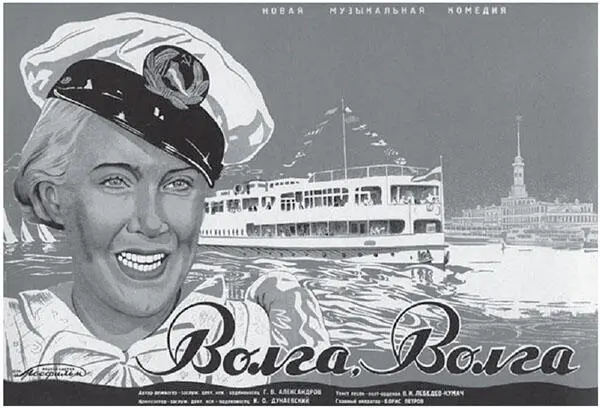

Сюжет «пути к славе» сохранится во всех комедиях Александрова, включая и фильм смешанного жанра, с большой примесью мелодрамы, Цирк – ведь там героиня, циркачка-иностранка, расставалась со своей нестабильной карьерой певицы на Западе, чтобы стать счастливой и свободной артисткой советского цирка. А звонкоголосая прислуга Анюта из нэпманской кухни взлетала на сцену Большого театра. Чудаковатая Стрелка, сначала неказистая почтальонша в какой-то приволжской дыре, становилась всесоюзной лауреаткой, – сочиненную ею песню распевает весь народ. Таня Морозова, поначалу совсем девушка-чернавушка, а потом – депутат Верховного Совета.

Ну конечно, они все – советские Золушки. Светлый путь в замысле так прямо и назывался – Золушка , и песня-лейтмотив, которую поет Любовь Орлова, как раз про это.

Но есть и отличия советской Золушки от той, из сказки, устаревшей. Ведь если вглядеться, то начиная с Веселых ребят сюжетом Золушки как таковым далеко не исчерпывается сложная (да-да, именно так!) структура и эстетика фильмов Александрова и образа их героини.

В Веселых ребятах ясно просматривался вариант эйзенштейновского «монтажа аттракционов» – во всей системе персонажей (бездарная Анютина хозяйка Лена, ее мамаша-спекулянтка, их гости-монстры и пр.), трюков, эксцентрических номеров, иные из которых, например драка на репетиции джаз-оркестра, своим темпом, стилем, броскостью предвещают современный клип.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: