Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

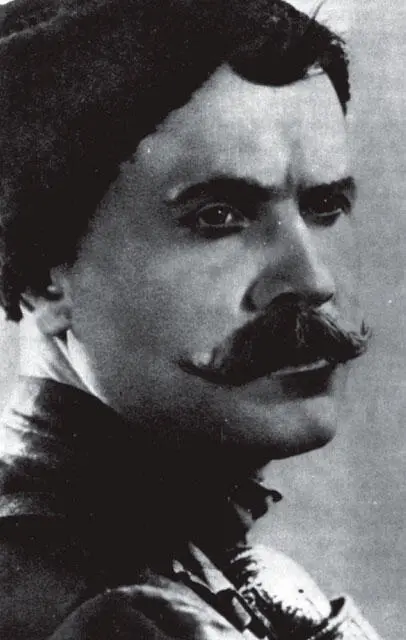

А сделать это было нелегко рядом с таким Чапаевым! Борис Васильевич Бабочкин сыграл его блистательно. Вдохновенная увлеченность персонажем, вольный размах сочетались у артиста с филигранной отделкой любой детали, пластическая выразительность и броский контур стремительной фигуры, легкой и быстрой походки, ладной посадки на коне – с хитроватым, недоверчивым прищуром глаз. Удаль, бесшабашная храбрость, хитреца и наивность, какая-то душевная незащищенность, обаяние, талант. Чапаев был поистине национальным героем, натурой чисто русской.

И еще милее, симпатичнее казался этот Чапаев благодаря своему постоянному спутнику, трогательно в него влюбленному, – белокурому курносому ординарцу Петьке (Леонид Кмит).

Чапаев

В роли старого полковника Бороздина, главы вражеского лагеря, сняли учителя Георгия Васильева, театрального актера Иллариона Певцова. Создавали образ сложный, а для своего времени – смелый, опережающий. Пройдет много времени, пока враг не будет выглядеть однозначным негодяем.

Конечно, как представителя контрреволюции полковника Бороздина ждет в последних кадрах расплата. Но здесь уже виделся анализ, а не гротеск, как на экране 1920-х, не карикатуры, как в агитках.

Стала знаменитой сцена, где полковник музицирует у себя дома, упиваясь звуками Лунной сонаты Бетховена, а его денщик-казак в это время натирает пол. У полковника и воспитание, и культура, и способность сочувствия «малым сим», но до определенного предела, да еще – пока они не взбунтовались. А тогда – «психическая атака».

Эта атака каппелевцев, отборных белоофицерских частей, – центральный эпизод картины. Под сухую дробь барабана издалека по выжженной степи движутся три черных каре-прямоугольника. Идут чеканным строевым шагом, как на параде. Если кто-то падает, на ходу автоматически смыкается шеренга, такая же прямая и неустрашимая.

Во главе – поручик, надменный, щеголеватый, в руке стек, к губе прилипла дымящаяся папироска – дополнительный эффект «психического» устрашения. В этой роли, не пожалев себя и подставив ненависти зрителей, снялся Георгий Васильев. Над каппелевцами полощется черное знамя, на нем череп и кости. Надвигается смерть…

А в партизанской цепи, залегшей в ложбинке рядом с мертвой корягой, плохо одетые усталые люди и всего лишь один максим в руках у пулеметчицы Анки. Цвета воронова крыла гладкие волосы с прямым пробором, коса, теплые карие глаза. Крупный план у пулемета: выбилась прядь, видны веснушки и капельки пота, пушистые длинные ресницы. Портрет свидетельствует о мастерской и тонкой режиссуре: против каппелевского смертного марша-спектакля – трепетная жизнь, теплая, невзначай схваченная женственность.

«Психическую атаку» в кинолитературе всегда закономерно сравнивают со сценой расстрела на Одесской лестнице из эйзенштейновского Броненосца «Потемкин» . И идейно, и композиционно сцены похожи: неотвратимое механическое наступление зла на нечто живое, незащищенное. Но есть и разница, обусловленная интервалом в целое десятилетие, разделившее эти фильмы.

Знаменитая Одесская лестница в фильме Броненосец «Потемкин»

Эпизод Одесская лестница состоит из 200 кадров, соответственно чему 200 раз меняется точка зрения кинокамеры, – принцип короткого монтажа 1920-х. И трагедия мирной, праздничной толпы, застигнутой залпами, и механистичность карателей фиксируются камерой-очевидцем, при всей эмоциональной погруженности в событие все же лишь наблюдателя, а не участника – потому-то камере и удалось проследить, пусть и пунктирно, прерывисто, путь в морскую бездну роковой коляски с младенцем: коляска вновь и вновь оказывается в кадре.

«Психическая атака», занимая в фильме тоже центральное место, строится всего лишь из 50 кадров, и иная нагрузка падает на внутрикадровое содержание и действие. И не только потому, что вместе с приходом на экран звука и слова оказался затрудненным короткий монтаж кулешовского и раннеэйзенштейновского толка. Дело еще и в том, что теперь в драматический конфликт батальной сцены включены индивидуальные герои. Правда, самого Чапаева в этой сцене нет, но здесь залегли, кроме Анки, и Петька, и Фурманов, и другие чапаевцы. Это их глазами смотрит камера на приближающееся войско и на белого офицера со стеком и папироскою. Камера идентифицировалась с глазом участника боя на стороне красных. Позиция участника, а не наблюдателя, создает новую степень втянутости в происходящее.

Каппелевцы переходят в штыковую, все дымится «смертельная папироска», а пулемет молчит… После ожидания почти уже нестерпимого в специально затянутой тишине-паузе максим застрекотал, и черные каппелевские шеренги, подойдя совсем близко, спутались и в беспорядке отступили.

Однако это всего лишь перипетия боя, а не конец.

Пулемет замолк – кончилась лента. По равнине мчится вражеская казачья конница. И вот тогда, откуда ни возьмись, вздымая облако пыли, понеслась с победным «ура!» кавалерия Чапаева. Вступает симфоническая музыка (композитор Г. Попов). Надуваются ветром красивые складки чапаевской бурки, стелются кони. Это апофеоз фильма.

Был в сцене атаки каппелевцев более общий смысл, выходящий за границы уральских событий. Много смыслов.

«Такой же механический, геометрически построенный марш войны лирически описывала в том же 1934 году Лени Рифеншталь в фашистском фильме о большом параде в Нюрнберге. Угроза «грандиозной психической атаки» нависла над Европой. Эпизод из Чапаева раскрывал опасность, таившуюся в парадах Нюрнберга, противопоставляя сознательного человека человеку-машине», – пишет патриарх французского киноведения, автор Всеобщей истории кино Жорж Садуль.

А Илье Эренбургу, который увидел Чапаева в Испании в интербригаде, в передышке между боями за республику, показалось, что тень Чапаева проносилась над сьеррой, сзывая «живых и неживых».

Фильм был принят даже белочехами, бывшими каппелевцами, после его показа в Праге в 1937 году.

В фильме не было ненависти, зато ясно звучали любовь, восхищение, юмор, жалость, ностальгия, теплота. Проникало в кадр и зловещее предчувствие, когда перед боем Чапаев с товарищами затягивают мрачную разбойничью песню Черный ворон… Нельзя было держаться на уровне победы с такими ресурсами! И перехитрить простаков ничего не стоило коварному полковнику Бороздину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: