Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

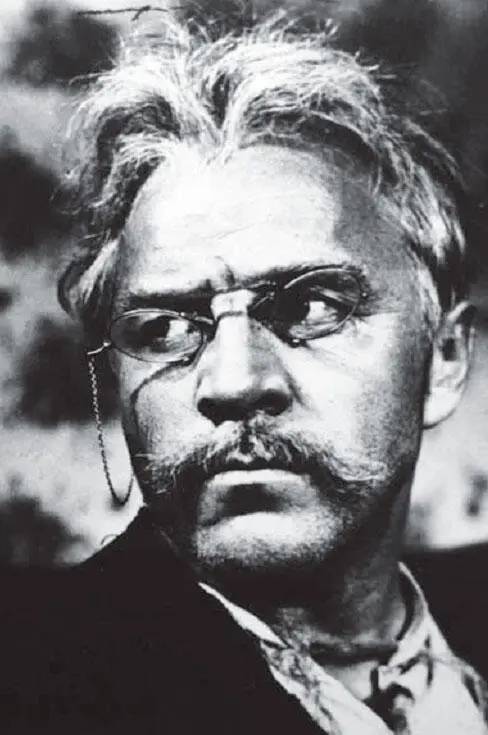

Михаил Ульянов в фильме Бег

Сценарий по пьесе (при близком участии Е. С. Булгаковой, вдовы писателя) делали сами постановщики. И по объективной необходимости при экранизации театральной пьесы вынести часть действия на натуру и, по-видимому, из соображений «проходимости», они педалировали батальную тему сценами масштабных сражений и побед Красной армии на Сиваше и Чонгаре в духе прежних историко-революционных полотен с поправкой на собственный режиссерский экспрессионизм. Баталии смотрелись все же чужеродным в сверкающей, яркой, цветистой ткани широкоформатного фильма-фантазии, фильма булгаковских снов о крахе «белой идеи», о конце белой армии, о фарсе и пронзительной ностальгии белой эмиграции.

Бег – что редко бывает – понравился и критике, и массовому зрителю, став одним из сокровищ отечественного кинофонда.

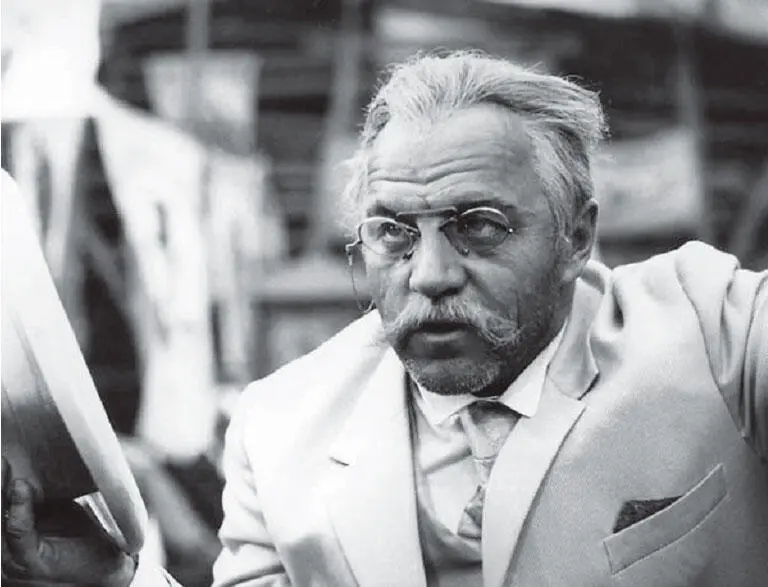

Главным успехом был исключительный по цельности и уровню ансамбль исполнителей, в котором блистали Людмила Савельева и Алексей Баталов – горестные потерянные российские интеллигенты на чужбине, Михаил Ульянов – в прошлом лихой бесшабашный рубака, кавалерийский генерал, далее парижский люмпен Чарнота, и Евгений Евстигнеев – лощеный, процветающий и гаденький помощник министра Корзухин. Работа каждого была прекрасна, но двое последних дали фильму сцену абсолютно эксклюзивную, уникальные минуты актерского кинематографа – карточный турнир двух «унесенных ветром» в обетованном Париже. «Это гиньоль, это клоунада, это балаган, это черт возьми что такое! – не стесняясь в выражениях восторга, писал солидный критик. – И зрители в кинотеатре аплодируют им… Это высшее проявление артистичности».

Бег, фильм Александра Алова и Владимира Наумова

Всем запомни лось, ка к 20 ноября 2002 года в Кремле, поздравляя М. А. Ульянова с 75-летием, президент России В. В. Путин, весело смеясь, вспоминал эту сцену и расспрашивал артиста, действительно ли он такой мастер карточной игры. Юбиляр признался, что играет (в карты!) плохо. Так снова засверкал через тридцать лет незабвенный, безотказный Чарнота…

Алов Александр Александрович

(1923–1983)

и Наумов Владимир Наумович

(р. 1927)

1955 – «Тревожная молодость»

1957 – «Павел Корчагин»

1959 – «Ветер»

1961 – «Мир входящему»

1962 – «Монета»

1966/1987 – «Скверный анекдот»

1970 – «Бег»

1977 – «Легенда о Тиле»

1980 – «Тегеран-43»

1984 – «Берег»

В. Н. Наумов

1985 – «Алов» (докум.)

1987 – «Выбор»

1989 – «Закон»

1990 – «Десять лет без права переписки»

1994 – «Белый праздник»

2001 – «Часы без стрелок» («Тайна Нардо»)

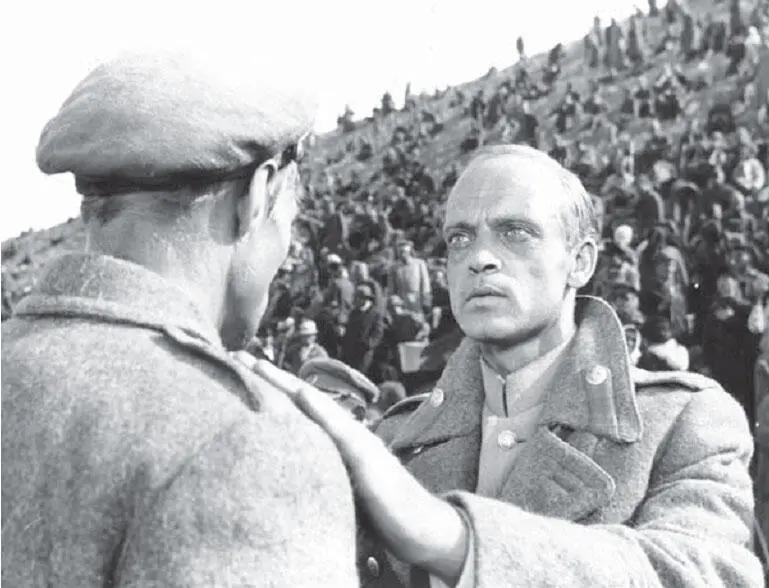

На трагедийную, сложнейшую роль белого генерала Хлудова, палача, раскаивающегося в своих деяниях, Алов и Наумов смело взяли безвестного актера небольшого сибирского театра Владислава Дворжецкого. Это было снайперское попадание. Возможно, сработал более всего типажный эффект, но образ получился впечатляющим, врезающимся в память: огромные, тоскливые, полубезумные глаза, непомерно высокий лоб, негнущаяся спина. Как это ни странно звучит, но в Хлудове виделся некий двойник Павла Корчагина, еще утрированный в исступленности, еще сильнее тронутый болезнью, на сей раз психической, – но, может быть, это двойничество и закономерно: безумцы-жертвы двух братоубийственных армий?

Всего несколько лет снимался Владислав Дворжецкий, скончался молодым, успев сыграть еще одну роковую судьбу – погибшего астронавта Бертона в Солярисе Тарковского, но его странный, пугающий лик остался в световом луче отечественного экрана.

Итак, стиль революционного ретро – плач, восторг, реквием.

Правда, еще в 1957-м возникает несколько иной аспект революционного героизма и иной ракурс в полемике с лакированными революционными лентами прошлого. Фильм Коммунист Юлия Райзмана, режиссера психологического склада, постановщика лирической Машеньки , противопоставляет надрывной исключительности экранного Павки Корчагина портрет рядового из рядовых, кладовщика на стройке Шатурской ГЭС Василия Губанова.

Это он командирован в Москву в Кремль к Ленину за… гвоздями. Никого: ни авторов, ни критику, ни публику – не удивляет специфичность хозяйства, где подсобным материалом для рядовой стройки должен заниматься сам вождь мирового пролетариата. Советские люди к такому привыкли, ведь проводились же пленумы ЦК КПСС, на которых речь шла об урожае моркови или о надоях молока! Но здесь удивительно человечным и новаторским казалось и то, что сам Ленин не мог помочь Губанову (гвоздей в Советской республике не было), а также то, что Ленин забыл командированного Губанова и в этом признавался, – раньше всеведущий вождь забыть кого-либо и что-либо никак не мог. Здесь – забывал. И был он в исполнении хорошего, мягкого артиста Бориса Смирнова благожелательным, улыбчивым, демократичным; такая трактовка Ленина – доброго советчика, простого и доступного «друга народа» утвердится в лениниане на весь период «оттепели» и на начало «застоя», пока не сменит его, уже ближе к 1980-м, клише Ленина резкого, жесткого, невоздержанного.

Рядовой революции Василий Губанов человечен. Его горестная, но глубокая и чистая любовь к чужой жене Анюте, раздирающая ему душу, его честность, скромность, порядочность и другие черты положительного героя, какими они традиционно передавались из поколения в поколение русского искусства, – вот чем сознательно и даже подчеркнуто награждают авторы своего Коммуниста.

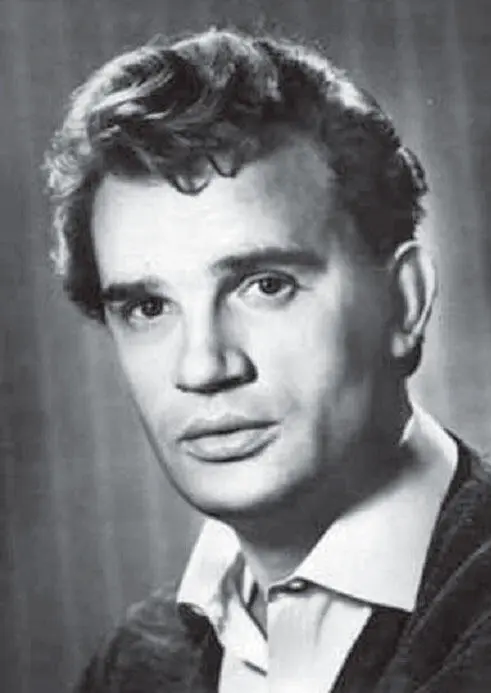

Евгений Урбанский – идеальный герой

Разумеется, Коммунист – название декларативное, знаковое. Но героизация образа осуществляется такими «дополнениями», как великолепная, счастливо (увы, на слишком краткий срок!) обретенная для кино личность актера Евгения Урбанского (1932–1965). Богатырское сложение, идеально скульптурное, но с какой-то редкой особинкой красивое мужское лицо и широкая, располагающая улыбка, от которой освещаются и блестят веселые глаза, – таков портрет. Высоким драматизмом отличаются эпизоды, где прозаический завскладом превращается в некоего легендарного Антея, когда в одиночку рубит и валит вековые деревья – топливо для стройки, или трагедийная сцена гибели героя от рук подлых бандитов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: