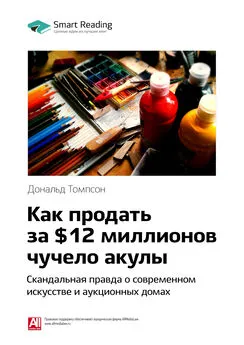

Дональд Томпсон - Как продать за $12 миллионов чучело акулы. Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах

- Название:Как продать за $12 миллионов чучело акулы. Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4316-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дональд Томпсон - Как продать за $12 миллионов чучело акулы. Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах краткое содержание

Автор, экономист по образованию, рассказывает в своей книге, как один предприимчивый дилер в сфере искусства пытался (и небезуспешно) продать дохлую рыбу за баснословные деньги.

Первая проблема, с которой столкнулся продавец — цена. Другая, но не менее важная проблема — тот факт, что весит это произведение чуть больше двух тонн. Эта чуть ли не пятиметровая таксидермическая "скульптура" тигровой акулы установлена в гигантской стеклянной витрине и имеет креативное название "Физическая невозможность смерти в сознании живущего".

Был и еще один повод для беспокойства.

В мире искусства многие сомневались в том, что это чудо вообще можно назвать произведением искусства.

Между тем вопрос этот имеет принципиальное значение, ведь 12 миллионов долларов — это больше, чем было когда-либо заплачено за произведение живущего художника, за исключением Джаспера Джонса; это больше, чем когда-либо платили за Герхарда Рихтера, Роберта Раушенберга или Люсьена Фрейда.

Главный вывод, к которому приходит автор, что для продажи любого объекта, всего лишь следует найти двух (для элемента соревновательности) миллионеров, согласных выложить такие деньги. При этом автор сомневается в перспективности инвестирования в искусство, прежде всего в современное.

Выводы, которые он делает, неутешительны: большинство недорогих работ никогда не удастся перепродать даже по их первоначальной цене, что уж говорить о пятиметровой акуле за 12 000 000.

Как продать за $12 миллионов чучело акулы. Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эммерих не любил давать скидки, но, поскольку конкурирующие галереи их предлагали, предлагал их тоже. Если художник или наследники отказывались предоставлять скидки, он продавал картину по полной цене и одновременно предлагал покупателю еще одну работу — бесплатно или со скидкой. Обычной скидкой для него были 10%. Эммерих всегда находил изящный повод, чтобы предложить скидку: скажем, покупатель — его хороший клиент или может когда-нибудь стать таковым; это перспективный молодой коллекционер; когда-нибудь он, возможно, передаст работу музею; он согласен быстро внести плату или — на крайний случай — он просто похож на человека. Скидка в 10% заранее закладывалась в цену. Более высокие скидки, если предлагались, предназначались действительно хорошим клиентам или покупателям, которые и правда могли впоследствии передать картину музею. Эммерих говорил, что если другие дилеры предлагают скидки значительно больше 10%, то это может означать, что покупатель берет «трудную» работу: картину более низкого качества или, скажем, принадлежащую к неудачному периоду творчества художника.

Если Эммерих заранее знал, что покупатель потребует более высоких скидок, — как всегда делают, к примеру, крупные японские коллекционеры, — он просто заранее поднимал первоначальную цену на 50%. После этого он предлагал клиенту скидку в одну треть цены, а поторговавшись немного, позволял довести ее до 40% — что в итоге соответствовало все тем же 10% скидки от цены по прайсу, которые получали все остальные. Стандартная скидка Эммериха была невелика, поскольку он был брендовым дилером и работал с брендовыми художниками. У менее крупных галерей более гибкая система скидок, но процесс, по существу, тот же. Подход Эммериха требовал, чтобы цены никогда не назывались публично, нигде не публиковались и не обсуждались с дежурным. Чтобы узнать цену, покупатель должен был встретиться с ним лично.

Именно благодаря системе непрозрачных цен дилеры имеют возможность спрашивать с клиентов совершенно разные цены за аналогичные произведения искусства. Дилеры утверждают, что открытость цен непременно породит проблемы. В 1988 году Нью-Йорк уже пытался настоять на том, чтобы художественные галереи подчинялись общим правилам, которые предписывают всем торгующим организациям публично объявлять цены. Крупные галереи отказались подчиниться, многие из них заплатили небольшой штраф. Галеристы утверждали, что известная всем цена помешает клиенту наслаждаться искусством, а сами галереи превратятся при этом в обычные магазины. Нью-Йорк сдался.

Многие галереи не раскрывают цены даже во время выставок. Во время выставки Бэкона в лондонской галерее Гагосяна дежурные девушки отказались даже сказать мне, какие три картины из представленных на выставке продаются. Когда я сказал, что знаю, какие это работы, они ответили, что «они еще не оценены». Я решил — это означает, что Гагосян хочет посмотреть, какую цену возьмут «Три этюда к автопортрету» на аукционе «Кристи», и в зависимости от этого назначить цены. На самом же деле, как оказалось, две картины из трех уже были проданы.

Аукционные цены определяют потолок для дилерских цен. Если не говорить о по-настоящему редких работах скажем, когда на рынке впервые за многие годы появляется Джаспер Джонс, — дилеры никогда не назначают цены выше опубликованных аукционных цен на сравнимые произведения. Но если на аукционе ставится новый ценовой рекорд, дилеры тоже сразу поднимают цены.

В целом в Северной Америке дилеры оценивают современное искусство в галереях и на ярмарках более «умеренно» (что на арт-рынке означает реалистично), а в Европе — более «агрессивно» (то есть завышают цены). Мар Шпиглер писал о ценах на ярмарке Basel Miami: «У Гагосяна, где, как известно, цены всегда агрессивны, на этот раз они вполне соответствовали рынку... «Двойная Джеки» Уорхола у него предлагается за 600 тысяч долларов, вполне умеренная цена, ведь в Базеле она стоила бы 850—900 тысяч долларов. Или посмотрите на кельнскую галерею Jablonka и ее «Знак доллара» Уорхола. В Базеле они запрашивали за такой 750 тысяч долларов, здесь [в Майами] он стоит 575 тысяч долларов».

Если речь идет о модном художнике, оценка представляет собой куда более сложную задачу. Коллекционер, который жаждет получить произведение художника и может себе это позволить, нередко получает отказ, потому что существует длинная очередь; кроме того, приоритет отдается музеям, известным коллекционерам и лучшим клиентах данной галереи. Новичок, кроме того, должен пройти особый ритуал, прежде чем удостоится места в очереди. Галерея запросит у вас резюме, поинтересуется, что вы собираетесь делать с купленным произведением, и предупредит, что придется ждать не меньше года, прежде чем найдется картина, которую вы сможете приобрести. И не трудитесь предлагать полную цену, не поможет, — более того, в результате вы, возможно, все-таки приобретете вожделенную картину со скидкой. Все это напоминает ситуацию, когда женщина хочет приобрести сумочку Биркин от «Гермес»; прежде чем записать в очередь, клиентку заставят подробно рассказать, какие светские мероприятия она посещает.

Очередь, или лист ожидания, тоже выполняет определенную функцию: таким образом дилеры добиваются, чтобы произведения искусства попали к правильным людям, и пытаются отследить, что происходит с ними после покупки, — или, точнее, пытаются сделать так, чтобы они не были тут же выставлены на аукцион. Если коллекционер пользуется услугами консультанта по искусству, он, возможно, будет быстрее продвигаться вперед в очереди, — ведь, если консультант останется доволен, не исключено, что клиент в будущем еще не раз обратится в эту галерею. Но консультант может и отрицательно повлиять на ситуацию, особенно если потребует у галереи дополнительные комиссионные, не предупредив об этом коллекционера.

Современная история листов ожидания восходит к нью-йоркскому дилеру Мэри Бун. В конце 1980-х годов ей удаюсь поднять спрос на работы художников-неоэкспрессионистов — Жан-Мишеля Баскья, Джулиана Шнабеля и Эрика Фишла: она устанавливала на их картины реалистичные цены, а затем отказывалась продавать. Бун не только вела списки очередников, но и требовала, чтобы коллекционеры, желающие попасть в эти списки, платили за произведения искусства еще до их создания. Эта практика вызвала серьезную критику: говорили, художники и таких обстоятельствах испытывают искушение выдать на продажу некачественные произведения, а покупатели, впервые увидевшие свое приобретение и недовольные им, склонны сразу передать его для продажи на аукцион. Кроме того, очередь означает, что художник ставится в жесткие рамки; коллекционеры хотят получить что-то похожее на то, что они уже видели, и переход художника к следующей ступени творчества постоянно откладывается. Но иногда бывает очень трудно удержаться от искушения и не завести списки ожидания; так, работы художников галереи Бун пользовались спросом именно потому, что их было трудно достать, и галерея процветала вплоть до обвала рынка в начале 1990-х годов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: