Валерий Исаченко - Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков

- Название:Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02220-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Исаченко - Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков краткое содержание

В книге В.Г. Исаченко рассказывается о зодчих Петербурга – Петрограда – Ленинграда. Она позволяет по-новому оценивать преемственность в творческих подходах к архитектуре разных поколений зодчих.

Кроме фотографий, издание иллюстрировано рисунками автора.

Книга адресована тем, кто интересуется архитектурой Северной столицы.

Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В гатчинских постройках Дмитриева ощущается верность традициям русского национального и классического петербургского зодчества. Пятиглавая, в стиле древнего московского зодчества церковь на улице Солодухина привлекает узорочьем, использованием излюбленного зодчим неоштукатуренного кирпича.

Большая группа построек была возведена неподалеку от Гатчинского дворца. Это одноэтажные, в красном кирпиче здания придворных оранжерей и различных служб (Красноармейский пр., 3, 5, 7, 9); кроме того, зодчий возвел комплекс разноэтажных корпусов Придворно-конюшенного ведомства, занимающий целый квартал. Красный кирпич хорошего качества и белые детали (тяги, наличники) придают им значительные пластические и декоративные качества, также напоминая приемы национального зодчества (ул. Андрея Григорина, 2). Он занимался также реставрацией Приоратского дворца.

Жизнь Н.В. Дмитриева была чрезвычайно насыщенной. Он выполнял обязанности, которых хватило бы на многих. Одним из первых он вошел в Общество городов-садов, созданное в Петербурге; был председателем Технического комитета Российского пожарного общества, гласным Городской думы. Когда в 1895 году было основано Общество гражданских инженеров, председателем его правления стал Николай Всеволодович. Он вел эту работу более 10 лет, сотрудничая с А.И. Зазерским, Г.П. Хржонстовским, В.Н. Пясецким, А.Г. Успенским (сыном известного писателя-демократа) и другими архитекторами-единомышленниками, поборниками искусства, близкого народу. Под его наблюдением возводились крупные общественные здания столицы, осуществлялись работы по благоустройству, прокладке инженерных коммуникаций. Он был одним из организаторов международной строительно-художественной выставки 1908 года.

В годы первой русской революции Н.В. Дмитриев активно участвовал в создании бесплатных столовых, помогал семьям репрессированных рабочих и инженеров, революционному студенчеству, организовывал лекции по общественным дисциплинам. Нисколько не умаляя заслуг других зодчих, необходимо отметить, что ни один из них не оказал столь значительной материальной и моральной поддержки трудящимся, не отдал им столько сил и времени, сколько Н.В. Дмитриев.

Совместно со знаменитым невропатологом В.М. Бехтеревым зодчий выступил инициатором создания Общества народных университетов и стал одним из его руководителей. Последовательный сторонник всестороннего образования рабочих, он многое делал для их просвещения, привлекая к лекционной работе виднейших литераторов, философов, ученых. Среди них были Н.И. Кареев (впоследствии крупный советский историк), физиолог И.Р. Тарханов и многие другие.

Дмитриев участвовал в создании Народной консерватории и ее денежного фонда, поддерживая контакт с крупнейшими музыкантами и актерами – М.М. Фокиным, Л.С. Ауэром, А.К. Глазуновым. Его деятельность по оказанию помощи больным детям нашла отклик у первого русского врача-ортопеда Г.И. Турнера, а в борьбе за улучшение гигиенического состояния жилища и физического развития народа Н.В. Дмитриев сотрудничал с П.Ф. Лесгафтом. Активная общественная деятельность архитектора дала основание знаменитому юристу и литератору А.Ф. Кони назвать его одним из самых благородных людей своего времени.

В августе 1914 года началась Первая мировая война и вместе с ней напряженный период в жизни маститого зодчего. Будучи особоуполномоченным Союза городов на фронте, он в течение всех лет войны проявлял «колоссальную энергию». Личное мужество, чувство ответственности, умение ориентироваться в условиях быстро меняющейся обстановки обеспечили зодчему высокий авторитет. Он обосновал идею создания санитарно-транспортных отрядов, передвижных госпиталей, пунктов питания, способствовал организации передвижных лавок для снабжения солдат, ремонтных мастерских, проектировал походные бани. Нередко Н.В. Дмитриев вкладывал в это и свои средства.

После революции зодчий жил в Париже, где и скончался в 1938 году.

И сегодня, вспоминая забытых русских зодчих рубежа веков, мы можем с особым чувством назвать имя Николая Всеволодовича Дмитриева, человека большого таланта и щедрой души, настоящего русского интеллигента, который высоко нес звание архитектора. Его «разумная и неустанная энергия» постоянно привлекала к нему людей различных профессий. Верный сын своей Родины, он должен остаться в памяти наших современников и потомков.

Имя Дмитриева, несомненно, следовало бы увековечить в каменной летописи Петербурга. Думается, можно установить памятные доски на фасадах одного из зданий Гаванского городка, Дома культуры имени А.Д. Цюрупы и дома № 34 по улице Чайковского, где четверть века проживал зодчий.

Иннокентий Безпалов

Немало славных страниц вписано ленинградцами и петербуржцами в биографию нашего города и страны. Есть в этой летописи и такие эпизоды.

Первые годы Советской власти. Гражданская война. Белые рвутся к Петрограду. Отразить их натиск помогла умелая и быстрая мобилизация автотранспорта.

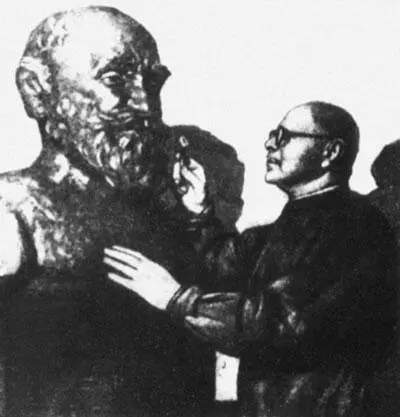

1930-е годы. В Колтушах, поселке Всеволожского района, создается научно-исследовательский городок – «столица условных рефлексов». Кроме зданий, здесь появляется галерея бронзовых бюстов – И.П. Павлова, И.М. Сеченова, Ч. Дарвина и др. Скульптурные портреты ученых устанавливаются и в саду Всесоюзного института экспериментальной медицины в Ленинграде. Здесь же воздвигается известный памятник Собаке.

Суровая пора блокады Ленинграда. На биостанции Института физиологии имени И.П. Павлова организовано производство витамина С, который вместе с овощами, выращиваемыми здесь, доставляется в осажденный город.

1956 год. На выставке для делегатов XX съезда КПСС в числе других экспонатов демонстрируется изобретенный ленинградцем «кордин» – новый звукоизоляционный материал для междуэтажных перекрытий жилых домов.

Что общего между этими, казалось бы, разрозненными фактами? Однако ко всем перечисленным событиям имел прямое отношение один человек – Иннокентий Федорович Безпалов.

И.Ф. Безпалов за работой над бюстом И.П. Павлова

Родился И.Ф. Безпалов в 1877 году в Красноярском крае, на Натальинском прииске. Восьми лет он потерял мать, а с 15 лет, когда семья разорилась после пожара, стал зарабатывать на жизнь – петь в хоре, давать уроки. Надо отдать должное отцу мальчика: простой крестьянин, он чутко ценил художественные способности сына и делал все, чтобы тот мог учиться.

После окончания реального училища в Томске Иннокентий добрался до Петербурга и в 1898 году поступил на архитектурное отделение Академии художеств. Овладевая знаниями, юноша приобретал и практические навыки – работал помощником известных петербургских зодчих, техником на стройках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роман Добрый - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](/books/372805/roman-dobryj-shef-sysknoj-policii-sankt.webp)