Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Название:Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм краткое содержание

Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из рутины повседневности рыцаря вырывала война. Но и на войне и в мирных условиях феодал всегда выступал членом сплоченной социальной группы или даже нескольких групп — линьяжа, основанного на кровных связях, сообщества совместно живущих в замке рыцарей и дамуазо, содружества "равных" (пэров) — вассалов одного сеньора. По английской поговорке XIII века "сеньор не садится за стол один" — длинные столы и длинные скамьи поэтому характерная мебель феодального замка. Корпоративность феодального быта отвечала корпоративной организации сословия феодалов.

197. Музыкант и танцовщица. Миниатюра. XII в. Сокровищница собора в г. Ванн

198. Флейтист и жонглер. Миниатюра. XII в.

199. Музыкант, играющий на ребеке (предшественнике скрипки). С латинского манускрипта начала XIV в.

200. Волынщик. Деталь миниатюры начала XIV в.

Третьим сословием средневекового общества было духовенство. В теории оно представляло собой единую социальную категорию, обладавшую общим главой — папой римским, который как бы занимал вершину иерархии, подобной вассальной иерархии, объединявшей рыцарство. Церковная иерархия состояла из нескольких ступеней: епископов, священников, диаконов, за которыми следовали низшие клирики. Единство духовенства подчеркивалось общностью исполняемой ими функции — богослужения, которое должно было отправляться единообразно, на одном (латинском) языке, в одно и то же время и в соответствии с единым календарем во всех церквах Европы. Однако идеальное универсалистское единство церкви, которое с такой энергией насаждали и поддерживали многие папы с середины XI века, стояло в противоречии с тенденцией к партикуляризму, естественной в средневековых условиях. В одних случаях церковь той или иной страны становилась "королевской" церковью, поддерживая короля против папы, в других — епископы превращались в территориальных князей, стремившихся к упрочению своего самостоятельного государства. Локальные традиции приводили к различным формам богослужения, что служило постоянным основанием для конфликтов между "национальными" церквами. Наконец, единство церкви подрывалось монашеством, которое (в идеале) должно было быть инструментом папского влияния по всей Европе, но которое в действительности распадалось на ряд орденов, руководствующихся собственными уставами и заботившихся о процветании ордена больше, нежели о процветании церкви. Духовенство не было единым и по другой — социальной — причине: оно включало в себя в социальном смысле весьма разнородные элементы от князей церкви (прелатов), происходивших из баронских, а то и королевских семей, до приходских священников, подчас вышедших из крестьянства и мало отличавшихся по своему быту от крестьян соседей.

Основной функцией духовенства было богослужение. Церковь должна была быть постоянно открытой, огонь в светильниках постоянно поддерживаться. Священники совершали обычное и более торжественное праздничное богослужение, важнейшим элементом которого являлась месса, в ходе которой магически осуществлялось превращение хлеба и вина в тело и кровь Христовы, после чего верующие причащались — миряне хлебом, клирики хлебом и вином, подчеркивая тем самым свое особое место в социальной иерархии. Кроме того, в обязанности священников входило крестить детей, причащать умирающих, благословлять странников, принимать исповедь кающихся, раздавать святую воду. Но они выходили за пределы божественного, становясь организаторами общественной жизни прихода: церковные колокола возвещали опасность, в засуху священник молил о дожде, в период эпидемии — о прекращении болезней. Он был самым ощутимым посредником между земным и небесным миром. Этой тенденции средневековой церкви — вынести свое действо на площадь, выйти за пределы храмового пространства и соответственно освободиться от униформизма, накладываемого традиционностью богослужебного обряда, — во многом содействовала религиозная драма. Она предстает перед нами внутренне противоречивым явлением: с одной стороны, церковь враждебно относится ко всяким играм и пляскам, представлениям жонглеров, языческому театру, с другой — в самом богослужении заключен элемент театральности, и церковь понимает силу воздействия процессий и наглядных образов театрального действа. Вот почему духовенство начинает использовать драматические эффекты для пропаганды Библии: сперва инсценировка отдельных библейских эпизодов — волхвы въезжают верхом в церковь, ангел и жены-мироносицы разыскивают гробницу Христа; затем действие усложняется, воспроизводя то рассказ о грехопадении Адама и Евы, то историю распятия Христа. Европейская религиозная драма представлена тремя основными типами: литургическая драма, полулитургическая драма и мистерия. Литургическая драма, по сути дела, часть праздничной литургии (на рождество и на пасху) и разыгрывается она перед алтарем на языке богослужения, то есть на латинском языке. Ее актерами являются духовные лица, облаченные в соответствующие одеяния — альбу и рясу. Полулитургическая драма перемещается от алтаря в церковный неф (корабль) и даже к порталу храма. Текст в основном остается латинским, но в него вкрапливаются партии на народных наречиях. Костюм несколько приближается к одеждам эпохи. Актерами остаются в основном священники и клирики, но иногда привлекаются и миряне. Женские роли по-прежнему исполняются мужчинами. Воздвигаются подмостки, на которых находятся все актеры, причем говорящий выдвигается немного вперед, чтобы после окончания реплики занять прежнее место. Наконец мистерия покидает храмовое здание и оставляет латинский язык. Ее действие переносится на площадь перед церковью, актерами становятся горожане — ремесленники и торговцы, а также низшая знать и клир. Язык — разговорный, а платье — богатые одежды того времени. Сюжеты мистерии черпались из христианской мифологии, но переосмысливались и перекраивались относительно свободно, что было бы невозможным в ходе церковного богослужения. Мистерия вместе с языком утрачивает универсалистские черты и приобретает национальную окраску.

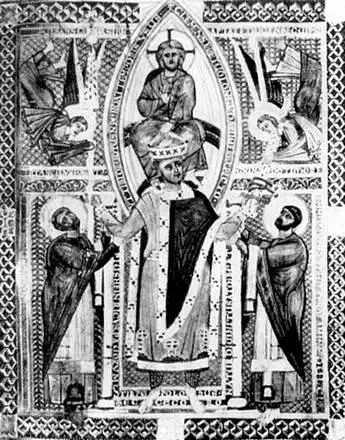

201. Мистическая коронация императора Генриха II. Миниатюра. XI в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: