Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Название:Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм краткое содержание

Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

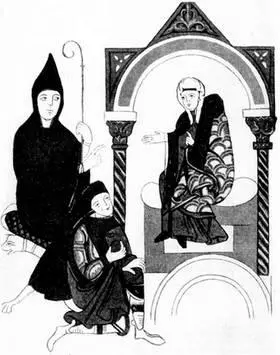

202. Заупокойная служба. Из манускрипта XI в.

203. Облачение аббата Муассака. Из латинского манускрипта 1070 г.

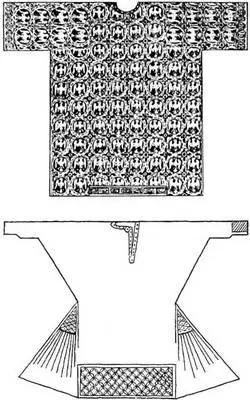

204. Далматика, приписываемая св. Этьену. XIII в. Собор в Амбацаке

205. Апьба, приписываемая св. Томасу Кентерберийскому. XII I в. Рисунок

По самой своей природе духовенство было открытым сословием. Правда, до середины XI столетия приходские священники нередко были женатыми, но после установления целибата клир мог пополняться только за счет выходцев из других сословий. Сюда вливались младшие сыновья сеньоров, которых система сохранения неделимых держаний выталкивала из пределов рыцарства. Но доступ в ряды клира был возможен и для других общественных разрядов, хотя лично зависимый крестьянин должен был платить выкуп, если его сын становился клириком, но в принципе подобная карьера не исключалась. Низшая ступень духовенства — это клирик или диакон приходской церкви, который помогал священнику отправлять службу, а в его отсутствие мог читать молитвы во время утрени или вечерни. Английский историк Г. Каултон называет эту ступень "естественной формой ученичества", и в самом деле такой клирик в течение нескольких лет практики овладевал всеми секретами ремесла священника, как ученик — ремеслом сапожника или дамуазо — воинским искусством. Низшие клирики (как исключение) могли быть женатыми людьми. Они знали грамоту и помимо своих церковных обязанностей выполняли некоторые другие: обучали детей читать и писать, составляли купчие и дарственные документы, вели приказчичьи отчеты в крупных (церковных и монастырских) хозяйствах. Окончание ученичества завершалось поставлением священником. Обряд выполнял епископ, которому надлежало прежде всего проверить грамотность и моральный уровень посвящаемого, понимаемый, впрочем, довольно формально: так, доступ в ряды священников был закрыт для незаконных сыновей. Проверка эта проводилась обычно поспешно и спустя рукава. Более серьезно епископы относились к проверке имущественного состояния будущего священника: им надлежало выяснить, есть ли у него "титул", то есть гарантированный доход, — дело в том, что епископ брал на себя обязательство "не дать умереть с голода" тому, кого он посвятил в священники. Если у клирика не было "титула", он мог получить его от какого-нибудь лица или от монастыря. Поставление священником в очень большой степени зависело от местного сеньора. Священник как бы держал от него землю и в некотором смысле оказывался его вассалом, его человеком. С XI века усиливается тенденция высвободить клир из-под контроля светской власти и подчинить духовным учреждениям.

Приходские священники, низшее звено в среде священнослужителей, разделялись на два разряда: в Англии их называли ректорами и викариями. Ректоры были самостоятельными людьми, имевшими церковный бенефиций (земельное держание) в своем распоряжении, равно как и все церковные доходы. Викарий находился под патронатом какого-нибудь учреждения (обычно монастыря), присваивавшего себе две трети доходов его церкви. Самостоятельными ректорами могли быть в тех условиях, как правило, люди, принадлежавшие к местной знати; крестьянин, пробившийся в ряды духовенства, лишенный поддержки влиятельного линьяжа, мог рассчитывать лишь на положение викария с его нищенскими доходами; он, по сути дела, продолжал и в церковном сане вести крестьянский образ жизни.

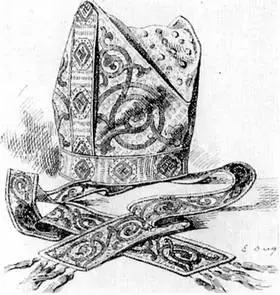

В средневековом обществе с его тягой к жесту посвящение (ordinatio, то есть включение в ordo, "сословие, — как называли духовенство, — по преимуществу") осуществлялось в результате определенных ритуальных действий, которые на протяжении средневековой истории все усложнялись. Поставление священником предполагало наложение рук епископом на посвящаемого, помазание, передачу вина и хлеба — символов его действий, ибо превращение вина и хлеба в кровь и плоть Христовы во время мессы было важнейшим моментом богослужения — и поцелуй как знак верности (напомним, что поцелуй играл огромную роль и в рыцарском ритуале). Еще более торжественным было посвящение (consecratio) в епископы, когда происходило помазание головы посвящаемого мирром и передача ему посоха и кольца.

По всей видимости, до VI века специальной литургической одежды духовенства, то есть такой, в которой совершалось богослужение, не было: клирики отличались от мирян лишь преимущественным употреблением белых одеяний и тем, что они выстригали на голове тонзуру. В быту клирики одевались как миряне, но литургическая одежда была парадной и изготовлялась из лучших льняных, шерстяных и шелковых тканей, часто ярких цветов, украшенных вышивкой. При этом церковь отчетливее сохраняла традиции античного (то есть языческого) костюма, нежели мирская мода. На нижнюю рубаху и брэ клирик надевал стихарь — своего рода тунику, сшитую из белого полотна (отсюда его латинское название "alba" — "белая"), длинную, убранную в поясе, с узкими рукавами. Подол стихаря иногда украшался аппликациями из цветного шелка и вышивкой. Поверх стихаря надевали другую тунику, более короткую и прямую — далматику — типичное одеяние диаконов, которое носили, однако, и епископы.

206. Митра архиепископа Томаса Бекета. Собор в Сансе. Рисунок

207. Епископский посох (бронза, покрытая эмалью). XIII в. Музей Кпюни. Париж

208. Облачение аббата Клюни Хуго (слева). Миниатюра. XII в.

209. Облачение дьякона: амикт, альба, далматика. Статуя св. Стефана. XIII в. Собор в Сансе

210. Облачение епископа: амикт, альба, далматика, плащ, митра. Скульптура (св. Луп). Портал собора Сен Луп-де-Нод. Начало XII в.

211. Риза, приписываемая св. Томасу Бекету (ум. 1170). Собор в Турнэ

212. Риза св. Бернара. Середина XII в. Сокровищница Экс-ла-Шапель

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: