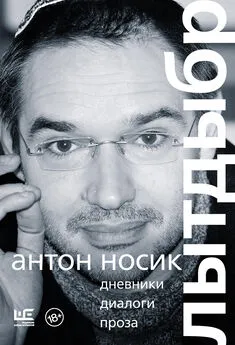

Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]

- Название:Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-120168-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] краткое содержание

Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать ещё многие годы.

Каждая глава сопровождается предисловием одного из друзей Антона, литераторов и общественных деятелей: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Катерины Гордеевой.

В издание включены фотографии из семейного архива.

Содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Зачем нужны фонды?

Благотворительный портал “Такие дела” запустил просветительский проект “Зачем нужны фонды?”. Там даны ответы на многие часто задаваемые вопросы по этому поводу.

Я думаю, что тема неисчерпаема: благотворительностью сегодня в интернете охвачены очень широкие слои населения, но дай бог, если 1 человек из 10 в состоянии разобраться, кому он на самом деле перевёл деньги, какая их часть дойдёт до адресата и где потом искать отчёт о расходовании полученных средств.

Такие уж настали времена, ADHD косит наши ряды. Верно за [197]метил по этому поводу ныне уволенный замглавреда “Новой газеты”: если давать читателю правдивую, достоверную, проверенную и проверяемую информацию, то это никому не интересно. А если давить на жалость, вызывать у читателя шок и ужас – можно собрать миллионы хитов. Достоверность – враг сенсациям. Собственно, дальнейший опыт “Новой газеты” это блестяще подтвердил. Истерическую, вздорную, заполошную и фактологически беспомощную статью про “группы-убийцы” прочитали [198] Речь идёт об ответах Сергея Соколова на вопросы читателей по поводу резонансной статьи Галины Мурсалиевой о “Группах смерти” ( Новая газета. 18.05.2016 ).

1.914.152 раза, а лекция эксперта-психолога на ту же тему на том же самом сайте, по горячим следам, собрала жалких 6947 просмотров за 4 дня… То есть проблема сама по себе заинтересовала примерно одного читателя из трёхсот. Остальные сбежались на расчленёнку и, конечно, на рассказ о том, как наших детей кто-то нарочно, целенаправленно склоняет к самоубийству. Эмоции продолжают бурлить, а включить голову догадался один из трёхсот читателей.

С благотворительностью история очень похожая. Рассказы о человеческой беде вызывают огромный отклик, ежедневно распространяются миллионы перепостов. Телевизор способен мобилизовать десятки миллионов людей на благое дело. А изучать потом отчёты – или сразу, по ходу шумной кампании, вчитаться в мелкий шрифт, – не интересно практически никому. На человека, который по ходу сбора денег задаёт вопрос об отчётности и прозрачности, смотрят как на вредителя и убийцу. Результаты такого подхода известны, и они не радуют.

Просвещение – очень важная сторона работы благотворительного сектора, и она у нас очень запущена. У большинства фондов, реально занятых помощью больным, инвалидам, сиротам, нет ни времени, ни ресурса, чтобы заниматься просветительской работой среди потенциальных жертвователей, объяснять азы, учить фактчекингу. Хорошо, что находятся люди, которые берут на себя этот важный фронт работ.

Благотворительность – та уникальная сфера человеческой деятельности, где могут эффективно объединить свои усилия профессионалы и любители, единороссы и белоленточники, пионеры и пенсионеры, актёры и вахтёры, церковники и сторонники pussy riot. Мотиваций для участия в благотворительных акциях – примерно столько же, сколько и участников. Это относится не только к моральным аспектам, но и к финансовым. Про кого-то можно сказать, что он таким способом бесится с жиру, про другого – наоборот, что он этим зарабатывает себе на жизнь. При этом совершенно не важно, кто и что может сказать, а важно – что́ мы совместными усилиями можем сделать.

Без объединения усилий очень разных по жизни людей благотворительность попросту немыслима. Она не может случиться без тех, кто жертвует десятину или едет в Калужскую область тушить пожары, но и без тех, кто за свой труд получает зарплату, она точно так же невозможна. Чтобы волонтёр знал, где его ждут, чтобы меценат понимал, где от его денег может случиться реальная польза, – нужен штат профессиональных работников, которые на постоянной основе занимаются мониторингом, сбором и проверкой поступающих просьб, координацией деятельности добровольцев, распространением сведений о существующих нуждах, контролем за сбором и распределением средств, финансовой и юридической отчётностью… эта деятельность требует специалистов, занятых full time за достойное вознаграждение, и как раз недостатком таких специалистов объясняется низкий уровень развития благотворительного сектора на всём постсоветском пространстве.

Никому из людей, вплотную занимающихся благотворительностью, не придёт в голову противопоставлять волонтёров и меценатов штатным работникам фондов и нко. Такое противопоставление – удел невежд, предельно далёких от реалий отрасли. Кстати сказать, похожая фигня происходит с творчеством. Всякий раз, как заходит обсуждение по теме пиратства, вылезают разные ораторы, которые с большим апломбом готовы нам рассказать, что истинный творец будет создавать свои произведения и без денег, так что нефиг авторам платить. Эта логика очень привлекательна для людей, которые в жизни своей никогда профессионально не занимались творчеством. А человеку в теме даже слушать этот бред неудобно. Прекрасно, что любимый мною Пётр Андреевич Налич ни копейки не получает с выкладывания своих песен и клипов на peternalitch.ru – там даже баннеров никаких не крутится. Но это совершенно не значит, что Налич – единственный настоящий творец, а все бахи, получавшие муниципальное жалование, и моцарты, бравшие с заказчика гонорар за каждое сочинение, – презренные коммерсанты от музыки.

Ноу комментс: зачем писать о том, о чём никто не хочет читать

Мой предпоследний пост про живопись (про Джамбаттисту Морони в Новинском пассаже и Шекспира в Третьяковке) поставил абсолютный исторический антирекорд для этого ЖЖ: за трое суток к нему не оставлено ни одного комментария.

Вообще две самых “гиблых” темы в моём журнале – это изобразительное искусство и благотворительность. Если бы я в ЖЖ торговал баннерами и получал деньги по CPM, следовало бы вообще отказаться от постов на такие темы. За время, необходимое для написания одного поста про кондотьера Коллеони, или про Рембрандта с голландскими караваджистами, или про венецианского Пиросмани, или про “Грозу” Джорджоне, включая еблю с иллюстрациями и видео, можно было бы настрогать дюжину виньеток про взлом ВКонташечки или праймериз в ПАРНАСе (которые легко попадают в топ ЖЖ и растят социальный капитал этого журнала). Если бы в своё время я не зарёкся писать о политике в своём канале Телеграм, вероятно, уже мог бы померяться аудиторией со “Сталингулагом”. [199] Телеграм-канал Антона Носика “Бюро находок”.

Так почему ж с такой настойчивостью я продолжаю писать здесь об искусстве и благотворительности? Можно тут предложить и лестное объяснение (вот такой я душевный человек, интеллектуал и бессребреник), и скандальное (что вкусы и интересы своего читателя я на хую вертел). Но оба они будут одинаково далеки от реальности. И посещаемость мне не пох, и за обратной связью я слежу внимательно. Дело тут совершенно в другом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]](/books/1058203/viktoriya-mochalova-lytdybr-dnevniki-dialogi-proz.webp)