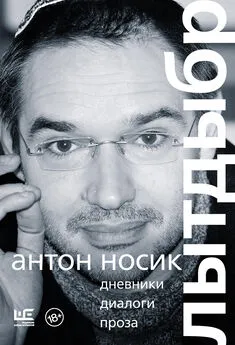

Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]

- Название:Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-120168-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] краткое содержание

Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать ещё многие годы.

Каждая глава сопровождается предисловием одного из друзей Антона, литераторов и общественных деятелей: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Катерины Гордеевой.

В издание включены фотографии из семейного архива.

Содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но главным для многих заключённых внутри советского колпака в этом Коктебеле чудес был его мифологический воздух, непричастный советской затхлости, от которой мы все тогда искали отдушин. Думалось, там ещё веет вольный дух волошинского братства, настоянный на концентрате драгоценных воспоминаний от лучшей из русских литератур. Люди ведь по-прежнему приезжают в Коктебель в гости к Волошину, к доброму Максу.

Правда, сам Дом поэта как-то не повернулся тогда ко мне передом, показался уже подзатвердевшим реликтом без ауры, дух уже почти отлетел от него под шарканье музейных фетровых тапочек на тесёмках. Дух ушёл, и у шкапов книг можно было только обомлевать от вида аппетитных увражей, но руки прочь, никаких шансов коснуться до святых корешков. А страсть как мечталось остаться там одному, посидеть над его книгами, или за разговором на диване, развесив уши посреди поэтов, – а тут сплошь толкотня и фальшиво-восхищённый голос экскурсовода: “проследуем в следующую комнату, где творил поэт”. Верёвки заграждений и эти треклятые тапочки, и вся аура фьють…

Поскольку дух волошинской утопии есть величина, по счастью, непреходящая и непеременная, он время от времени брезгливо мигрирует туда-сюда, когда его вытесняют собой удушливые, неблагостные люди. Теперь он веял в другом месте, переместясь на совсем другие диваны. В отдалении от пляжей, в сторону холмов, на веранде дома Марии Николаевны Изергиной пульсировал тот самый озорной дух параллельной империи красоты и талантов. Дом этот был, как говорится, открытым (понятно, в разумных пределах). Вечерами на приветливой дачной веранде вокруг плетёного абажура собиралось многоталанное общество: кто играл на рояле в соседней комнате, кто преважно витийствовал в неудобном кресле, излагая анекдотический казус, любовную новеллу или учение какого-нибудь новомодного француза-семиотика; звучали малоизвестные экзотические поэты, вроде Поплавскаго, и ты чувствовал себя в зоне ощутимого действия культурной радиации, исходившей от Изергиной и её гостей. “В моём доме нет советской власти”, передавали её слова. Восьмидесятилетняя красавица, она была для всех посланницей какой-то иной, гораздо более рафинированной, цивилизации (“мы жили тогда на планете иной”). Она располагала к себе людей всех возрастов и кондиций, своим старосветским попустительством оказывала всем равно симпатизирующую протекцию. Марию Николаевну все почитали как-то особенно, по-придворному. То был анклав какой-то другой жизни, целое царство, истинный beau monde. Да, тот самый дух был на веранде у Изергиной: среди пасьянсов, шарад, филологических игр и каких-то совершенно английских дуэлей из тирад. До чего же славно, взволнованно говорили там люди, на языке не всегда для меня понятном и таком притягательном. Да, там был в те годы Дом Поэта, а не в Литфонде, от коего так и разило советскостью.

В доме Изергиной встречался как писательский андеграунд, так и некоторые официальные инженеры человеческих душ и члены их семей (Антон научил меня смешным прозвищам литфондовской табели о рангах, объяснив, что жены, сыновья, дочери писателей и мужья дочерей советских писателей сокращённо называются, соответственно, жописы, сыписы, писдочки и мудописы). Писателей-современников, за редчайшим исключением, я тогда не читал, положив за принцип, в своём упрямом антисоветизме, брать в руки книги единственно по старой, дореволюцiонной, орѳографiи, – и их не особо различал. Помню, однажды Антон порадовал меня, махнув рукой в сторону прибрежной кофейни и показав на некоего статного красавца: “Глянь-ка, прошествовал Маленький гигант большого секса…” Я: “Кто-кто?” (опять не врубившись). “Да Искандер Фазиль собственной персоной. Великий перс, персона, персонянин, али-баба!”. (Я тогда знал его только по “Сандро из Чегема” и очень уважал.)

Теперь, мне сообщают, дома Изергиной больше нет: после её смерти он был продан и снесён, и значит параллельная империя сместилась из её сада, чтобы материализоваться уже где-нибудь в новом, не подверженном скверне, месте.

Одевался юный Антон не как все, носил то ли бриджи, то ли шорты, вызывавшие тогда у советских людей даже на югах приступы чопорного возмущения, и демонстративно-неспешно фланировал по набережной. Я что-то не припомню, чтобы он купался в море, кажется, даже на пляже не расставался с бриджами. Я же рассекал в чёрных галифе, английского образца антикварных ботинках, жилетке с галстуком (напомню, дело было летом), – так что мы являли собой довольно живописную пару. Мы лорнировали курортников-небожителей, рассевшихся на монументальных лавочках и заедавших колбасу арбузом, завидовали компаниям дикарей с их робинзонкрузовским искусством обустраиваться в секретных бухтах.

Вот вечереет, зажигаются вдоль набережной гирлянды лампочек, под гирляндами прохаживаются коктебельянцы, там и сям классические автоматы с газировкой и сиропом. Антон носил при себе свой собственный стаканчик в форме элегантной фляги, как практиковали в старину на курортных водах. К этой картине вынужденного дендизма (дизентерия витала в воздухе) прибавьте ещё одно изобретение Антона: он при себе всегда держал новую пачку сигарет специально для тех, кто стреляет, а таких вокруг вертелось немало. Из неё он всех и угощал, а сам курил из другой, собственноличной. Когда та, первая, заканчивалась (довольно быстро), он из своей уже не давал никому, царственно указывая халявщикам на пустую расстрелянную пачку, притом свою держал у всех на виду.

В то благословенное лето Антон привёл меня в один уютный коктебельский сад, где среди притихших людей священнодействовал некто Павел Пепперштейн – он читал попеременно с Сергеем Ануфриевым только что написанные ими главы великого, как тогда уже становилось понятно, романа “Мифогенная любовь каст”. Какие-то пассажи чуть подправлялись по ходу чтения рукописи прямо при слушателях; народу было от силы человек пять, помню волоокую капризницу Руту Зархи и вальяжного, всегда уравновешенного Емельяна Захарова.

А когда Паше надоедало, он откладывал рукопись и говорил: ой, дружочки, а давайте я лучше почитаю вам “Путешествие на Запад” (такая китайская средневековая эпопея, тоже отменно плутовская и психоделическая).

…Инициация, о которой я упомянул вначале, протекала вот как. Юношей я тогда был очень простодушным и конфузливым (“он сердцем милый был невежда”), и Антон с большим наслаждением повергал меня в священный ужас, декламируя классику в своих переделках на самый что ни на есть хулиганский лад. Шпарил он наизусть безостановочно. Что за изумительная память, он знал какую-то пропасть стихов! Антон не цитировал в простоте ни слова, в его устах бедные хрестоматийные корифеи претерпевали всяческие истязания и пыточки. Он обожал уличать у поэтов так называемые фонетические сдвиги, и распевал известные строки с ритмически слипшимися словами: “Летит, как пухотуст Эола”, “узрюли русской Терпсихоры”, “Заря – пленитель новосчастья”, “Зажар души доверчивой и нежной”. Либо честно рубил цезуру в положенном ей месте и получалось вот так: “Поди тепрочь, како едело // Поэту мир номудовас”. То он кощунственно пел “Белеет парус одинокий” на музыку “Интернационала”, то включал нарочито саркастический тон в самой душещипательной или высокопарной строчке, в последний момент перекраивая нежное словечко в нечто сочно-обсценное. Приведу щадящий пример: “я пью за рожи в кабине роллс-ройса, за чресла парижских блядин”. Кто угодно мог попасть пред кривые зеркала его всешутейшей комнаты смеха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]](/books/1058203/viktoriya-mochalova-lytdybr-dnevniki-dialogi-proz.webp)