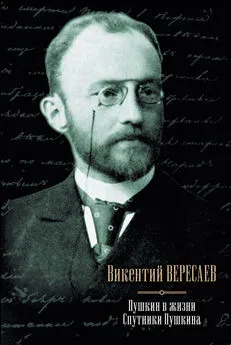

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Название:Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074602-6, 978-5-271-36319-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина краткое содержание

Пушкин в жизни. Спутники Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Вот эту пачку дал мне сам Пушкин и при этом сказал: «Когда-нибудь от нечего делать разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». Сколько я ни старался разгадать эту загадку, никак не мог сладить. Когда это мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные.

Летом 1835 г. Киреевский вместе с Жуковским был у Пушкина на его даче на Черной речке. Пушкин с великой радостью перебирал с Киреевским его собрание, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое близкое знакомство с этим предметом.

С. М. Соловьев так характеризует П. Киреевского: «Доброе, кроткое, симпатичное существо; был очень трудолюбив, много читал, но не был даровит, не был умен, не имел никакого характера; нравственная слабость, неспособность двинуться, сделать что-нибудь доходили в нем до неимоверных размеров; вобрать в себя, начитаться, наслушаться, наглядеться – это было его дело; но самому что-нибудь написать, сделать – для этого нужны были усилия неимоверные».

Семен Егорович Раич

(1792–1855)

Рожденный Амфитеатров, сын сельского священника, младший брат киевского митрополита Филарета. Учился в севской семинарии, где получил фамилию Раич. По окончании курса был домашним учителем в московских дворянских семьях, воспитанниками его были Ф. И. Тютчев (впоследствии известный поэт), Андрей Муравьев (поэт и богослов). В 1818 г. окончил Московский университет, в 1822 г. получил степень магистра словесных наук, преподавал словесность в университетском Благородном пансионе и других московских учебных заведениях. Был человек образованный, хорошо знал древнюю и новую литературу, сам писал стихи. Пользовалась известностью его песня: «Не дивитесь, друзья, что не раз между вас на пиру веселом я призадумывался». В 1828 г. издал плод долголетнего труда, полный перевод «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Однако славу приобрел один только стих перевода: «Готфрид Бульонский в гневе отправился в храм». Раич перевел это так:

Вскипел Бульон, течет во храм.

Тем не менее перевод тассовой поэмы был для своего времени большой культурной заслугой Раича. Перевел еще «Георгики» Вергилия и «Неистового Орланда» Ариосто. В 1823 г. основал в Москве литературный кружок, которого был председателем; в кружок входило много талантливой молодежи – Шевырев, Андрей Муравьев, Погодин, Титов, Андросов. Раич был маленького роста, тщедушный, со смуглым, почти черным лицом и черными глазами. Был человек чистый, целомудренный, почти монах по образу жизни, восторженный чудак, вечно пребывавший в мире поэтических своих фантазий, благоговейно почитавший поэзию, младенчески незлобивый и бескорыстный. Когда основывался журнал «Библиотека для чтения», издатель пригласил в сотрудники Раича и сообщил, что гонорар ему будет такой-то. Раич гордо поднял голову и ответил:

– Я не торгаш и не продаю своих вдохновений!

Раич уверяет, будто бы однажды Пушкин в откровенном разговоре сказал ему:

– Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести, когда вспоминаю, что я, может быть, первый из русских начал торговать поэзией. Я, конечно, выгодно продал свой «Бахчисарайский фонтан» и «Евгения Онегина»; но к чему это поведет нашу поэзию, а может быть, и всю нашу литературу? Уж, конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину: они бескорыстно и безукоризненно для словестности подвизались на благородном своем поприще, на поприще словесности. А я?

Тут будто бы Пушкин тяжело вздохнул и замолчал. Рассказ, конечно, характерен только для отношения самого Раича к вопросу о вознаграждении за литературный труд. Для Пушкина никаких тут сомнений не было. Литературный труд столь же законен, как и всякий другой, и получать за него вознаграждение вовсе не значит «торговать поэзией»:

Не продается вдохновенье,

Но можно рукопись продать.

Алексей Степанович Хомяков

(1804–1860)

В молодости поэт и драматург, впоследствии – один из основоположников славянофильства, разрабатывавший преимущественно религиозную сторону этого учения. Сын богатого помещика, учился дома. Сдал при Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук. В 1822 г. поступил в кирасирский полк, через три года вышел в отставку, путешествовал по Европе. В конце 1826 г. читал в Москве у Веневитинова, в присутствии Пушкина, свою трагедию «Ермак». В 1827–1828 гг. жил в Петербурге, посещал салоны Е. А. Карамзиной и князя В. Ф. Одоевского, где встречался с Пушкиным. В турецкую войну 1828–1829гг. снова поступил на военную службу в гусарский полк, участвовал в нескольких сражениях. После этого жил летом в своих рязанских и тульских поместьях, успешно хозяйничая, зимою – в Москве, в обширном собственном доме на Собачьей площадке. В1836 г. женился на сестре поэта Языкова. С детства Хомяков был воспитан матерью в строго православном и националистическом духе и всю жизнь оставался неизменно верен этому духу. Был человек исключительной начитанности и блестящего ума, замечательный спорщик, не брезгавший, однако, в спорах самой бесцеремонной софистикой. Поэт был слабый, драматург еще более слабый. Лирические стихи его Пушкин снисходительно называл «прекрасными», а о трагедии «Ермак» отозвался так: «Это лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения не есть произведение драматическое. В нем все чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии».

Иван Михайлович Снегирев

(1792–1868)

Сын профессора Московского университета. В 1815 г. получил степень магистра словесных наук. Первоначально работал в области латинской филологии и до 1836 г. был профессором римской словесности в Московском университете. Но уже с начала двадцатых годов все интересы Снегирева направились на русскую этнографию. Он первый поставил на научную почву изучение русских пословиц, первый обратился к исследованию русских лубочных картин и собранию сведений о русских простонародных праздниках и суеверных обрядах и более всех своих предшественников потрудился над изучением памятников старинного русского зодчества, особенно московских и подмосковных. Оставив в 1836 г. кафедру, он еще ревностнее предался любимой науке. С 1828 г. служил еще цензором.

И. А. Гончаров студентом слушал лекции Снегирева по римской литературе. Он вспоминает: «Вкрадчивый, тонкий, но в то же время циничный, бесцеремонный, с нами добродушный, он разбирал римских писателей так себе, с чисто лингвистической стороны, мало знакомя нас с духом и историей древних. Кажется, ему до них мало было дела, а нам было мало дела до него. Он, как иногда казалось мне, будто притворялся знатоком римских древностей. Мы были друг к другу равнодушны и уживались с ним очень хорошо. Он же иногда умел сдабривать лекции остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Он и в обществе имел репутацию буфона и наживал себе одним этим, кроме разных других проделок, много врагов. Он исподтишка мастер был посмеяться над всяким, кто попадется под руку. Забавно было видеть, как он однажды попался впросак. Один студент написал брошюру о царе Горохе; там изображались в карикатуре некоторые профессора университета и, между прочим, чопорный и важный Ив. Ив. Давыдов. Описывалась их наружность, манера читать. Снегирев был цензором и пропустил брошюру, заранее наслаждаясь про себя эффектом брошюры. Брошюра действительно произвела эффект и смех. Она ходила по рукам. Профессора вознегодовали, больше всех он, великолепный Иван Иванович: как могло его коснуться дерзкое перо! Потерпел не автор-шалун, а цензор. С ним не говорили, отворачивались от него; Иван Иванович положительно не глядел на него; а тот залезал в глаза, старался замести хвостом свою шутку, льстил, изгибался – и напрасно. Мы видели все это и наслаждались профессорскою комедиею».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: