Максимилиан Саукке - Неизвестный Туполев

- Название:Неизвестный Туполев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фонд «Русские витязи»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9900185-7-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максимилиан Саукке - Неизвестный Туполев краткое содержание

При составлении книги использованы редкие фотографии и схемы моделей.

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей техники.

Неизвестный Туполев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

План имел один единственный недостаток — был нереален. Все это понимали в АГОС, на который в случае принятия этого плана ложилась вся ответственность за его выполнение. Ознакомившись с планом более детально, АГОС вежливо признал его слишком оптимистичным. 15 декабря АГОС сообщил свои соображения в НК УВВС. Основная идея состояла в том, что при развертывании дирижаблестроения следует учитывать опыт, накопленный в АГОС при создании цельнометаллического самолетостроения.

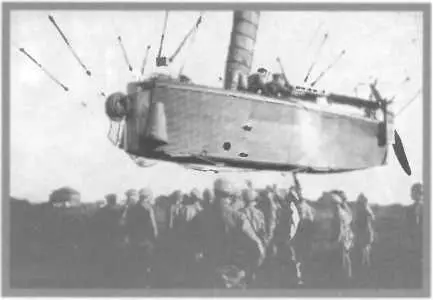

Подготовка к вылету «МХР»

Жетон участника испытаний дирижабля «МХР», 1925 г.

Сборка и испытание дирижабля проводились на базе Ленинградской высшей воздухоплавательной школы. В этих работах принимали участие сотрудники АГОС. В память об этом событии был выпущен жетон с ушком. На одной его стороне была надпись: «Участнику испытаний. 14/VI1925 г.». В центре другой стороны был изображен дирижабль МХР, а по окружности шла надпись: «Московский химик-резинщик».

Первый полет «МХР» состоялся 16 июня 1925 года в Ленинграде и длился 2 часа 8 минут. Дирижабль находился в эксплуатации до осени 1928 года. За это время он несколько раз модернизировался. В общей сложности за 21 полет он пробыл в воздухе 43 часа 29 минут.

Первоначально предлагалось сосредоточить усилия на постройке полужесткого дирижабля объемом не более 3000 куб. м. И только после его всестороннего испытания двигаться дальше.

К ответу была приложена и рекомендуемая АГОС программа по опытному строительству дирижаблей, в соответствии с которой ЦАГИ собирался проводить работы в 1926–1927 годах.

В начале 1928 года, с переходом на пятилетнее планирование, президиум НТУ ВСНХ поручил ЦАГИ составить программу развития дирижаблестроения на 1928–1929 и 1932–1933 годы. Эта работа, включавшая в себя план и смету, проводилась под руководством А. Н. Туполева. Ее результаты Андрей Николаевич доложил 6 июля 1928 года на комиссии по дирижаблестроению НТУ ВСНХ.

«МХР» в полете

В докладе были предложены научно-технические и производственные работы, предусматривалось их непрерывное углубление и усложнение. От исследований, разработки методов расчета, изготовления и испытания элементов конструкции в 1928–1929 годах предлагалось перейти к постройке первого опытного дирижабля полужесткой схемы объемом в 3–8 тыс. куб. м в 1929–1930 годах. К концу пятилетнего плана предполагалось начать строительство жесткого дирижабля объемом 25–50 тыс. куб. м. В докладе подчеркивалось, что развитие советского дирижаблестроения должно опираться не на закупку заграничных быстро устаревающих образцов, а на разработку собственных конструкций для накопления опыта и научно-технического потенциала.

В постановлении по докладу говорилось: «Представленная в докладе т. Туполева программа должна быть признана технически реализуемой и минимальной на ближайший период» .

Через 10 дней, 16 июля, комиссия НТУ ВСНХ СССР выносит решение: «Считать целесообразным организацию и проведение работ по дирижаблестроению (как в отношении научно-исследовательской части, так и в отношении разработки и осуществления опытных конструкций) и поручить ЦАГИ» .

В начале ноября 1928 года Президиум ВСНХ постановил предложить НТУ в 1928–1929 годах организовать в ЦАГИ научно-технические работы по дирижаблестроению. Выполняя это решение, ЦАГИ в 1929–1930 годах проводил работы по уточнению планов строительства дирижаблей. Было определено место для испытательно-доводочной базы. При этом учитывался опыт Ф. Цеппелина, имевшего базу во Фридрихсхафене на берегу Боденского озера. Расположение цеппелиновского плавучего эллинга на большом спокойном водном зеркале оказалось очень удачным.

Во-первых, посадка на воду была более «мягкой», чем на землю, и не требовала швартовой команды. Гондола дирижабля при буксировке в эллинг плыла по воде, и можно было не беспокоиться о том, что корпус заденет за верхнюю балку ворот эллинга. Во-вторых, при ветреной погоде упрощался ввод дирижабля в эллинг и вывод из него. Плавучий эллинг всегда можно было повернуть таким образом, чтобы дирижабль входил в него против ветра, а выходил по ветру.

Эти соображения, несомненно, повлияли на выбор места для базы вблизи Переяславля-Залесского, на берегу Плещеева озера. Не был забыт и вопрос о подготовке необходимых кадров.

Для этой цели (учитывая и интересы разработчиков самолетов) в январе 1930 года в МВТУ создается аэромеханический факультет с дирижабельным отделением. Его преподавателями были, в основном, работники ЦАГИ и ВВИА им. Н. Е. Жуковского, среди них и А. Н. Туполев. Факультет просуществовал недолго. Приказом ВСНХ от 27 марта 1930 года на его основе было организовано Высшее аэромеханическое училище (БАМУ), которое 29 августа 1930 года было преобразовано в МАИ. В учебных заведениях ВАМУ-МАИ существовал дирижаблестроительный факультет, первым начальником которого был Н. В. Фомин.

До 1933 года специалистов по воздухоплаванию, помимо факультета в МАИ, готовили в ВВИА им. Н. Е. Жуковского, ленинградских вузах и воздухоплавательной школе Осоавиахима. Решением коллегии ГУ ГВФ 4 марта 1933 года был создан ДУК в г. Тушино. В его состав входили Дирижаблестроительный институт имени К. Э. Циолковского (подготовка инженеров-механиков по строительству и эксплуатации дирижаблей) и Воздухоплавательная школа, готовившая пилотов и средний технический состав по эксплуатации дирижаблей и свободных аэростатов.

«Новь» — Д-2

В конце 1929 года по просьбе НК УВВС ЦАГИ взял на себя изготовление всей механической части привязного управляемого аэростата. В документах ЦАГИ аэростат имел шифр Д-2. Привязной управляемый или моторизованный аэростат отличался от обычного АН наличием двигателя. По существу, это маленький дирижабль, который ослуживался командой из 2–3 человек.

Его преимущества очевидны. В боевой обстановке при передислокации обычный АН приходилось опускать, стравливать в газгольдеры газ, складывать, грузить на машину. На новом месте все происходило в обратном порядке. На это требовалось 2–3 дня. Моторизованный аэростат мог самостоятельно добираться до нужного места. В мирное время он нашел применение при проведении разведки льдов в Арктике, для подготовки парашютистов и т. п.

В АГОС работы вели И. С. Лебедев — по оперению, Г. Н. Наумов — по гондоле, Т. П. Сапрыкин — по моторному оборудованию, М. Н. Петров — по моторной установке, а И. И. Погосский проектировал винт под мотор М-11 в 100 л. с.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: