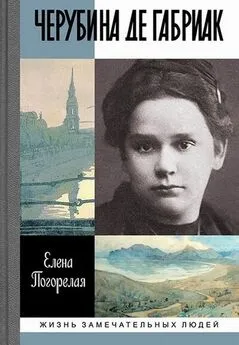

Елена Погорелая - Черубина де Габриак. Неверная комета

- Название:Черубина де Габриак. Неверная комета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04353-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Погорелая - Черубина де Габриак. Неверная комета краткое содержание

Черубина де Габриак. Неверная комета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мой милый друг, мой друг любимый,

Я все стерплю, я все приму —

Пусть только крылья Серафима,

Тебя хранящие незримо,

Души твоей покроют тьму.

Из них двоих — двадцатилетней и тридцатипятилетней — Юлиан выбрал Лилю. Знакомство стремительно обернулось романом: Лилю ошеломили его одаренность, его страсть к наукам, его почти детская любознательность и доверчивость. Щуцкого ее близость тоже ошеломила, но по-другому. Он, угадав в Елизавете Васильевой, мастере штейнерианства, существо высшей духовной породы, потянулся к ней как к проводнику в те высокие сферы, которые были пока что ему непонятны. Настойчиво спрашивал, перечитывал лекции Штейнера, проводил параллели с религиозными философиями Востока и Запада, апеллировал к христианству; Лиля не уставала с ним заниматься и разъяснять ему тонкости антропософских сюжетов, приоткрывала тайные области оккультизма, рассказывала о Докторе. Так у Юлиана сложились на редкость ответственное понимание антропософии и убеждение в том, что антропософское постижение реальности человеку необходимо, — убеждение, от которого он не отрекся и в 1930-е годы, в преддверии ареста:

Весь познаваемый мною мир реален, но по существу является лишь откровением лежащего в его основе мира духовных существ. В своем самосознании, там, где человек говорит себе самому «Я», он примыкает к этому миру духа, но исторически необходимое мощное воздействие чувственного восприятия временно заслоняет от него весь духовный мир, кроме самопознания. Границы рождения и смерти в настоящее время также ограничивают свободный взгляд на мир духа. Однако все эти границы не абсолютны и при соответствующей серьезной работе и подготовке сознания, сводящейся к его оздоровлению и укреплению, небывалому в обычной жизни, эти границы преодолимы. Признавая себя в своем бессмертном существе, человек приходит к познанию повторности жизней и к повторности законов их причинной связи, того, что в несколько упрощенном и банальном виде известно в буддизме под названием «карма». <���…> Признание этих данных накладывает на человека этические обязательства, несколько превышающие те, которые обычно признаются людьми. [226] Щуцкий Ю. К. Жизнеописание // Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. А. И. Кобзева. М.: Наука, 1993. С. 120–121.

Здесь явно слышится голос Васильевой. Понимание вещного мира как отражение вечного, внешнего — как отражение духовного, было ей свойственно на протяжении всей жизни; да и вообще Щуцкий, юный, порывистый, страшно талантливый, будто бы повторял ее молодость — с той только разницей, что в нем не было внутренней трещины, исковеркавшей Лилину жизнь, не было яростного надлома. Думается, не в последнюю очередь именно это умение держать гармонический строй души при любых обстоятельствах (умение, к которому она шла так долго и трудно, а Юлиан им владел будто бы отродясь) Лилю и привлекло.

Юлиан называл ее ласково Личи, Личишей, дав ей понять, что не делает разницы между Лилей и Черубиной: обе они — и неприметная хромоножка с темными лучистыми глазами, и гордая католическая красавица — были им равно любимы. Юлиан, не боясь осуждения, ввел ее в свой — родительский — дом, познакомил с матерью и сестрой, чья первоначальная вполне понятная опаска вскоре обернулась едва ли не восхищением. «Чудесные, широко открытые, будто ждущие чего-то карие глаза, которые казались еще темнее на бледной прозрачности лица с едва уловимым румянцем, робкие движения, то тихие, то порывистые, чудесный голос, умение рассказывать и… „завораживать“» [227] Соловьева М. Н. Указ. соч.

— так вспоминала о Лиле Галина, сестра Юлиана, воспринимавшая «Личишу» не только как старшую подругу, но и как духовную наставницу: ведь ей довелось перевернуть Галины максималистские представления о жизни и обратить ее, стихийную «эллинку» и язычницу, в самоотверженное христианство. «Пожалуй, это самая удивительная женщина, которую довелось встретить в жизни», — вторила дочери Антонина Юлиановна, родовитая полька, чье уважение, а тем более восхищение, было не так-то легко заслужить.

Юлиан принес в Лилин дом рыжего кота Кешку, заставив ее, никогда прежде не державшую питомцев из-за частых отлучек, по-настоящему привязаться к живому и шумному существу. Юлиан сумел сделаться для Васильевой возлюбленным, учеником, старшим сыном («Благодаря тому, что он так молод, она отдала ему и то, что раньше было моим — те бесконечно-внимательные, нежные, материнские кусочки души, к<���оторы>е раньше были моими!» — читаем в письме Карнауховой)… Сам звук имени Юлиана, рифмующегося с «Максимилианом», Лиле был дорог и радостен: некогда преданная ученица Волошина, теперь она пробовала себя в роли старшей — и трогательно заботилась о взрослеющем Щуцком («…сейчас он гораздо больше в живописи, чем в стихах. Думаю, что это его путь» [228] Письмо Е. И. Дмитриевой к М. А. Волошину от 22 марта 1923 года // Черубина де Габриак. «Из мира уйти неразгаданной…» С. 115.

), стремилась познакомить его с Волошиным, посвящала ему стихи… Видимо, неспроста в этих поздних стихах, адресованных Юлиану, вдруг неожиданно возникает та самая звездная метафорика, что была свойственна их поэтическому диалогу с Волошиным:

Туман непроглядный и серый,

А в сердце — большая звезда,

Ты звал ее раньше Венерой,

Но ты без меня был тогда.

Тогда над путями твоими

Горели чужие огни, —

Звезды лучезарное имя

В тебе исказили они…

Но пламя и снежные бури

Не властны над нашей судьбой,

Звезды нашей имя — Меркурий

С тех пор, как мы вместе с тобой.

Те же звезды, на которые Лиля смотрела в Крыму с крыши дома Волошина, те же «рунные знаки» — только чувственную Венеру сменяет Меркурий, бог полиглотов и собеседников, бог платоновской дружбы, бог горних сфер. В 1920-е годы Лиля переплавляет и переосмысливает прежние элементы поэтики, в лучших традициях жизнетворчества завершая круг женской судьбы: от Максимилиана — к Юлиану, от ученичества — к наставничеству, от жадного ожидания чуда перевоплощения (помните — «Когда томилась я от жажды, / Ты воду претворил в вино…») — к «умению давать» и самой творить чудеса…

Волошин приветствует Лилино возвращение в поэзию с энтузиазмом. «Что ты поэт — в этом нет сомнения. У тебя сейчас не хватает мастерства, но у тебя все данные к мастерству, — наставляет ее. — Твои стихи сейчас — это талантливые черновики: теперь их надо закончить и в работе выявить все то, что недосказано. <���…> Мне бы хотелось сделать это с присланными стихами, но, к сожалению, я почувствовал, что не смею без тебя работать в твоей глине, и, кроме того, не чувствую и не вижу тебя настолько, чтобы верно угадать все твои творческие намерения. Но если я попаду в Петербург, то сделаем это, потому что ты должна быть поэтом. Ни слепоты, ни немоты нет у тебя. Трудность сейчас для тебя только в том, что ты должна быть не ниже Черубины» [229] Письмо М. А. Волошина к Е. И. Васильевой от 24 февраля 1923 года // Там же. С. 113–114.

. Лиля и сама это понимала, поэтому писала нечасто, с оглядкой. Нетерпеливо ожидала приезда Волошина: «Милый Макс! Почему ты меня забыл? А я много, много думаю о тебе и хочу тебя видеть. <���…> Отзовись!»

Интервал:

Закладка:

![Findroid - Неудачник 2. Красная комета [Author.Today]](/books/1077389/findroid-neudachnik-2-krasnaya-kometa-author-today.webp)