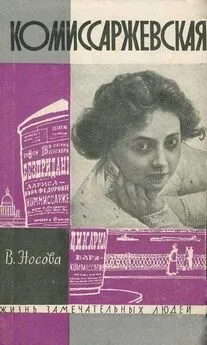

Юлия Рыбакова - Комиссаржевская

- Название:Комиссаржевская

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1971

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Рыбакова - Комиссаржевская краткое содержание

Настоящая книга рассказывает о том, что волновало современников в искусстве Комиссаржевской, что "рыдало" и "боролось" в мятущейся душе актрисы и почему в наши дни не угасает интерес к ее личности.

Комиссаржевская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Ах, это отечество! По-настоящему-то ведь это нестерпимейшая сердечная боль, неперестающая, гложущая, гнетущая, вконец изводящая человека — вот какое значение имеет это слово!»[24] Тема эта, полная муки, часто подавляла художника, приводила его в отчаяние, но обойти ее было невозможно. Она стала важнейшим стимулом искусства.

Комиссаржевская следует этой традиции. Недаром современники чувствовали ее духовное родство с Гаршиным. Сама прошедшая через многие духовные и физические муки, постоянно тревожимая чувством невыполненного долга, она не избегала показа страданий. Актриса настойчиво повторяет эту тему, доводит ее до уровня высокой трагедии. Она объясняет цель своей деятельности: «Ведь сострадание делает прозорливым, оно всегда вперед глядит, а так как оно в душе живет, то, значит, душе двигаться помогает». Поддаваясь стихийным впечатлениям ума и сердца, актриса верна своей теме. Она беспокоится о том, что из-за частых заболеваний у нее появится «ноющая нота», «бессильная зажечь публику».

О Комиссаржевской в роли Наташи писали: «Она в небольшом монологе, долженствующем изобразить протест… дает такую нарастающую гамму страдания, в котором звучит судорожное искание {49}правды»[25]. Страшная жизнь открывалась ее героиням. Согласовать это открытие с прежними мечтами и надеждами они не умели. Они оставались беззащитными и потому часто разбивались. Счастливыми они не бывали. Комиссаржевская призывала на помощь зрителей, выступая против страдания, против самой действительности.

Но не всякая роль поддавалась творческому переосмыслению. Вот список пьес, в которых сжимался ее талант, слабел голос, в отчаянье опускались руки: «Семья», «Радости жизни» В. А. Крылова, «Друзья» Дж. Роветта, «Борцы» М. И. Чайковского, «Девятый вал» С. И. Смирновой-Сазоновой. Образы инфантильных, капризных девиц выглядели грубыми манекенами и ни с какой стороны не походили на живых людей.

Женщины с определившейся судьбой, занятые устройством своих личных, сегодняшних дел, тоже не дарили актрисе творческих минут. Там, где не оказывалось юности, которая нуждалась в защите, игра Комиссаржевской теряла внутренний свет. Она не могла увлечь зрителя мелкими, замкнутыми в себе переживаниями Нины Поветовой («Две судьбы» И. В. Шпажинского), эффектными выходками умной красавицы Натальи Кирилловны Муравлевой («Закат» А. И. Сумбатова). Савина нашла бы здесь материал для критического осмысления — Комиссаржевской приходилась невыгодная роль спасительницы благоденствующих.

Так прошли первые три сезона, из которых второй выпал ввиду болезни Комиссаржевской. За это время она нашла ту «высшую точку зрения», которая помогла ей открыть свои роли и выявила нежеланные. Она пыталась отстаивать право выбора репертуара, но дирекция с подобными заявлениями мало считалась. Ее освободили от участия в водевиле «Гувернантка» Н. И. Тимковского и в исторической драме Д. В. Аверкиева «Наталья Борисовна Шереметева», хотя заставили играть роль Аглаи в примитивной инсценировке романа Ф. М. Достоевского «Идиот».

Теперь критики говорят о ней: «Роль сыграна Комиссаржевской в своем стиле», признавая неповторимость ее художественного облика. В 1898 – 1899 годах выходят первые монографии, посвященные Комиссаржевской. Ее творческий опыт (пять лет работы) давал уже основания для выводов. Разговор о ней был для любого автора своеобразной исповедью: ее искусство становилось поводом для раздумий о современности. И вместе с тем {50}оно вводило в особый, задушевный мир, словно творила она для каждого в отдельности. «В. Ф. Комиссаржевская. Мои впечатления» — назвал свою книгу И. И. Забрежнев. Автор поражался простоте игры, способности создать настроение, которое рождало чувства национальные и современные. Он писал, что Комиссаржевская отказалась от места премьерши и «являет нам всегда человека, а не актрису».

В книге Ю. Д. Беляева дан психологический анализ облика Комиссаржевской. Вспоминая слова писателя П. Д. Боборыкина, Беляев назвал ее «актрисой из жизни». Разгадка ее успеха и влияния крылась в том, что в каждой роли жила, страдала и боролась сама Комиссаржевская. Она доверительно делилась с каждым тревогой и болью современности. Без этой основы любая роль нежеланна и неудачна. Актриса бросала вызов театральной рутине, отказавшись от многих сценических приемов, пренебрегая бутафорией, гримом, предпочитая им «свободу лицевых мускулов». Книга заканчивалась словами: «Госпожа Комиссаржевская слишком современная артистка для того, чтобы могла развиваться самостоятельно, не заботясь о своих современниках… Она знаменует собой особое движение в искусстве… Если нам суждено сделать шаг вперед на пути прогресса, она первая отметит этот шаг в целом ряде глубоко прочувствованных образов»[26].

Свой первый бенефис на Александринской сцене Комиссаржевская получила в конце третьего сезона — 18 февраля 1899 года. Хотелось выступить в роли, которая явилась бы идейным и художественным итогом лет, начатых «Чайкой». Комиссаржевская надеялась на Чехова и спрашивала его совета, что ставить. Но, связанный с Московским Художественным театром, с его монопольными требованиями, Чехов не был волен распоряжаться своими пьесами. Тем более, что его отношения с Александринским театром после скандального провала были натянутыми. От Чехова она ничего не получила. При всей тяге к современности, ни одного из новых драматургов она не смогла выбрать поверенным своих сокровенных дум. Опять перебрала все старое, поколебалась, посоветовалась с Карповым и решила ставить «Дикарку».

Роль Вари была хорошо знакома и актрисе, игравшей ее в Вильне, и публике Александринского театра, которая видела в ней Савину. Комиссаржевскую не пугало сравнение, хотя она не отличалась самоуверенностью. В «Дикарке» она продолжала свои лирические {51}раздумья о юности. Образы ее девочек обладали запасом незаурядных духовных сил.

… Варя стремительно вылетала на сцену. Задыхаясь от жары, снимала с себя платок. Торжество здоровой молодости заполняло ее всю, заставляло часто и безгранично смеяться, ребячливо себя вести. Что-то напоминало в ней деревенскую девчонку: она теребила кончики головного платка, взглядывала исподлобья, подбоченившись, или сидела серьезная, положив ногу на ногу, обхватив колени руками. Независимость, своеволие — в каждом жесте, в каждом поступке. Даже костюм Вари — свободный расшитый балахон выводил ее из круга светских барышень. В таком виде она хорошо сочеталась с деревней, природой. И чувства ее были просты и естественны. Кокетничала ли она с Ашметьевым, отказывала ли Вертинскому, рассуждала ли о Малькове — за всем этим стояли поиски и ожидание любви. Впоследствии, играя эту роль на гастролях и в своем театре, актриса усиливала элемент поэтичности, светлой весенней радости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: