Владимир Губайловский - Люди мира. Русское научное зарубежье

- Название:Люди мира. Русское научное зарубежье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5066-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Губайловский - Люди мира. Русское научное зарубежье краткое содержание

Однако при ближайшем рассмотрении проблема оказалась еще сложнее. Мы не собирались ограничиваться рассказом только лишь об эмигрантах: русское научное зарубежье — понятие значительно более широкое. Но даже если говорить именно об эмиграции, то самая высокая ее волна пришлась, как выяснилось, не на 1920–1930-е, а на 1895–1915 годы, и присутствие интеллигенции в этом потоке уже довольно заметно. Так что захват власти большевиками был не причиной, а скорее следствием вытеснения интеллектуальной элиты из страны. Тем не менее факт неоспорим: именно с их приходом процесс стал самоподдерживающимся, а поначалу даже лавинным. Для того чтобы как-то задержать отток интеллекта и культуры за рубеж, надо было поставить на его пути непреодолимую преграду — лучше всего частокол, колючую проволоку, вышки, солдат с собаками и автоматами…

Люди мира. Русское научное зарубежье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

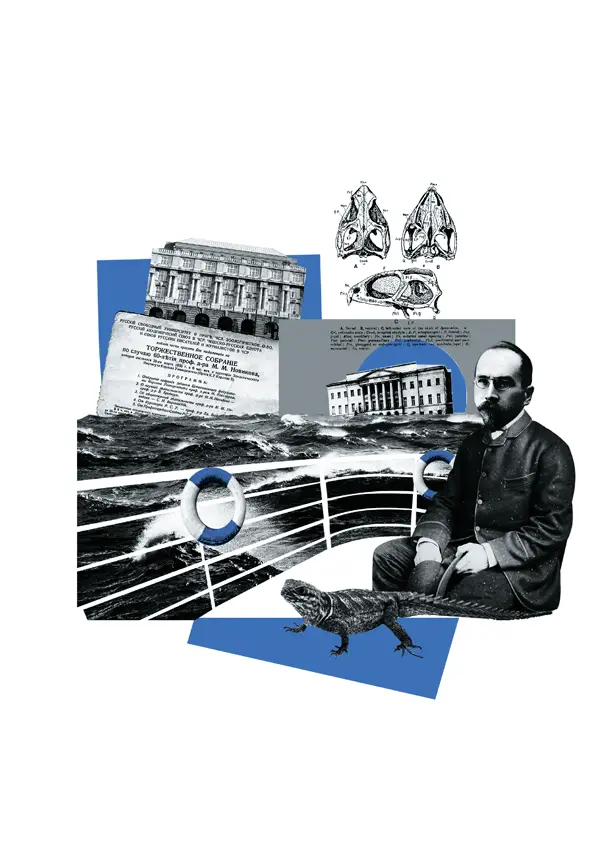

В Гейдельберге Новиков спешил наверстать упущенное за семь лет, проведенные за конторкой банковского клерка. Особое внимание Михаил Михайлович уделял зоологии, ботанике и палеонтологии. У него были очень хорошие учителя. Выдающиеся, можно сказать. Зоологию ему преподавал Отто Бючли — глава известной физиологической школы; химию и биохимию — будущий Нобелевский лауреат (1910) Альбрехт Коссель, прославившийся работами в области химии белка, нуклепротеидов и биохимии клеточного ядра.

В 1904 году, успешно окончив университет и получив степень доктора натурфилософии, Новиков вернулся на родину. По рекомендации профессора Николая Константиновича Кольцова он начал работать в Институте сравнительной анатомии Московского университета, который возглавлял профессор Михаил Александрович Мензбир. В общем, с учителями ему повезло и тут. Осенью 1906 года приват-доцент Новиков снова отправился за границу, на стажировку. Два года он провел в Гейдельберге, Париже и на биологических станциях в Виллафранке, Триесте и Ровиньи. Вернувшись в Россию, в 1908–1909 учебном году читал курс общей гистологии в Московском университете.

Но тут — снова скачок: он увлекся политикой. Вскоре Новикова избрали гласным в Московскую городскую думу, и 10 лет он провел в ее стенах. Но и серьезные занятия наукой не оставил. Вскоре после защиты докторской диссертации — той самой, про теменной глаз у ящериц — молодой доктор наук получил должность ординарного профессора в Московском университете. Странным, прихотливым образом вся его дальнейшая судьба будет связана с МГУ.

В 1911 году Новиков в знак протеста против нападок царского министра народного просвещения Кассо на Московский университет подал в отставку — как и еще более сотни других профессоров и доцентов. Этот беспрецедентный массовый уход историки назовут впоследствии «разгромом» Московского университета. Сам Новиков отзывался об этом так: «жесточайшая катастрофа на почве защиты университетской автономии». Тут надо заметить, что решение Новикова покинуть университет было принято накануне его утверждения на посту экстраординарного профессора. Возросший в связи с этим моральный авторитет Новикова выразился не только в уважении к нему со стороны коллег, но и в политическом доверии со стороны партии конституционных демократов. От кадетов Новиков стал членом Государственной думы IV созыва (1912–1917). В Думе он был товарищем председателя Комиссии по народному образованию. По его инициативе реформировали некоторые учебные заведения и основали новые вузы — Киевский и Харьковский коммерческие институты, Тифлисский университет.

В 1916-м Новиков вернулся в МГУ. В конце сентября ученый совет физико-математического факультета избрал его ординарным профессором по кафедре зоологии, а в 1918-м — деканом физико-математического факультета. Его пребывание на этом посту было непродолжительным, около года. Однако оно ознаменовалось важным событием: Новиков ввел на факультете так называемые предметные комиссии, которые стали заниматься учебными программами и методикой преподавания. Такие комиссии были созданы и в других вузах страны.

Ничего удивительного, что в марте 1919 года Новикова избрали ректором Московского университета. Он стал первым и единственным в истории МГУ ректором, избранным советом университета демократическим путем, — всех остальных назначали. Его деятельность на этом посту была относительно недолгой — около 20 месяцев. Но за это время он успел заметно расширить состав Московского университета. Согласно постановлению Наркомпроса РСФСР, в него влились все кафедры и кабинеты Высших курсов и Университета им А. Л. Шанявского. На базе юридического факультета был организован факультет общественных наук. Удалось достроить Геологический корпус и провести под руководством художника Игоря Эммануиловича Грабаря реставрационные работы по восстановлению фасада старого здания университета на Моховой улице. Помогло личное знакомство Михаила Новикова с народным комиссаром просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским.

Ректор создал специальный хозяйственный отдел, который отвечал за обеспечение коллектива топливом и продовольствием, а также ведал проведением необходимых строительных работ. Все это позволило в годы Гражданской войны, голода и тотальной разрухи сохранить основные университетские кадры. И опять же вполне логично, что человека с такими организаторскими способностями летом 1919 года назначили председателем научной комиссии при научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Комиссия занималась планированием и экспертизой в области науки и техники. Казалось, вот оно — мощное начало советского этапа карьеры Новикова.

Но нет, порядок снова нарушился: 23 апреля 1920 года Новикова неожиданно арестовали. Через 13 дней он уже был на свободе, но на этом неожиданности не закончились. Во второй половине того же 1920 года Наркомпрос объявил ревизию профессорского состава вузов. Университетская автономия ликвидировалась, как и традиционная система управления через советы университетов и избиравшихся ими ректоров. Взамен были введены коллегиальные органы — временные президиумы, большинство голосов в которых принадлежало лицам, назначенным правительством и партийными организациями. В вузах разгорелась настоящая борьба между «белой» и «красной» профессурой. Все это вынудило Михаила Михайловича в ноябре 1920-го оставить пост ректора «в связи с реорганизацией управления университетами». Как будто чувствовал… В начале 1922-го Наркомпрос принял новый устав для всех вузов страны. Этот документ принципиально ухудшал положение профессорско-преподавательского состава. Зарплата резко понижалась, научные лаборатории перестали обеспечиваться всем необходимым. Все это вызвало волну профессорских забастовок по стране. Тем не менее около двух лет Новиков еще продолжал работать на физико-математическом факультете университета…

Как напишет в 1923 году философ Федор Степун:

Большевикам, очевидно, мало одной только лояльности, т. е. мало признания советской власти как факта и силы; они требуют еще и внутреннего приятия себя, т. е. признания себя и своей власти за истину и добро. Как это ни странно, но в преследовании за внутреннее состояние души есть нота какого-то извращенного идеализма.

Признать власть большевиков за «истину и добро» Михаил Новиков никак не мог, это было противно его природе. В итоге 16 августа 1922 года его арестовали вторично, по обвинению в антисоветской деятельности. А уже 25 августа по решению Коллегии ГПУ в составе большой группы русской интеллигенции выслали «из пределов РСФСР за границу». (Кстати, Федор Степун отправился с Михаилом Новиковым на том же пароходе.) Терпение вождей большевизма иссякло, «роман» между советской властью и интеллигенцией завершился деловой ленинской фразой: «Всех их — вон из России» (письмо Ленина Сталину). Как бы в подтверждение такой оценки Лев Троцкий в интервью американской корреспондентке International News Service Анне-Луизе Стронг, напечатанном в газете «Известия» 30 августа 1922 года, подчеркивал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: