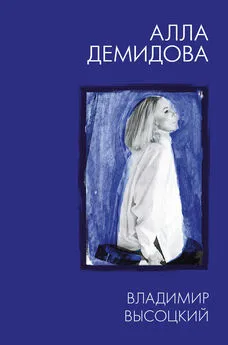

Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»

- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-982435-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание

То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.

«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я выхожу на сцену: серые сукна, вместо скамейки из «Вишневого сада» – два стула. После вечерних платьев, смокингов и боа – шок от моего вида. Я объясняю, почему я так одета, объясняю суть роли и декораций, пытаюсь ввести зрителей в атмосферу спектакля. Меня плохо слушают, я их раздражаю своим ассоциативным мышлением. Им нужен последовательный рассказ, а у меня его быть не может, я этого просто не умею. Комкая мысли, налезая фразой на фразу, я заканчиваю и говорю: «Воспринимайте нашу сцену как экзерсис».

…Мы действительно никогда так не играли – так по-живому, так концентрированно, так нервно. Мы нашу сцену выпалили за три минуты, просто выбросили, как плевок. И мы ушли под звук собственных шагов – не было ни одного хлопка…

Когда мы играли, мой внутренний режиссер говорил, что мы играем хорошо. Но мы провалились, а отсутствие контакта со зрителем абсолютно зачеркивает внутреннее ощущение. И когда в театре назначили очередной «Вишневый сад», я сказалась больной – я не могла его играть. Потом поговорила с Эфросом, и он очень разумно мне сказал: «Алла, вот представьте себе: в консерватории играют знакомую классическую музыку, а потом на три минуты выходят „Битлз“. Представляете, какое они бы вызвали раздражение! И наоборот – попробовал бы Рихтер сыграть на джазовом фестивале…» Это меня как-то успокоило, и я продолжала играть «Вишневый сад». В Доме ученых я не появлялась много-много лет. Потом, кажется, через год после смерти Эфроса, был вечер его памяти в Доме ученых. И я всю эту историю рассказала зрителям. Когда я уходила за кулисы, одевалась, садилась в машину – все еще слышались аплодисменты, хотя публика была, конечно, другая…

В феврале 1987 года мы повезли «Вишневый сад» в Париж. Играли в театре Odeon. В программке на наши гастроли (привезли еще «На дне» и «У войны не женское лицо») было сказано, что приехал Театр на Таганке со своим новым художественным руководителем Анатолием Эфросом (Эфрос умер 13 января 1987 года) и что впервые в Париже показываются спектакли Эфроса.

Дарить после спектакля цветы во Франции не принято, их приносят в гримерную перед спектаклем. Моя гримерная, как в голливудском фильме про звезд, была вся уставлена корзинами цветов. После спектакля я лихорадочно стирала грим и мчалась куда-нибудь со своими друзьями – в кафе, в ресторан или просто в гости. Я, кстати, давно заметила, что почти все актеры во всех странах после спектакля спешат – неважно куда, может быть, просто домой. Вероятно, в этом сказывается обычная человеческая деликатность – не задерживать после спектакля обслуживающий персонал, или же свойства и привычки чисто профессиональные – скорее сбросить «чужую кожу» и войти в собственную жизнь.

И вот однажды после «Вишневого сада» ко мне в гримерную зашел Антуан Витез. Как он раздражал меня своим многословным разбором «Вишневого сада» и моей игры! Он говорил об эмоциональных перепадах в роли, которые ему по душе, об экзистенциальной атмосфере сегодняшнего театра… Я устала, знала, что внизу меня ждет Боря Заборов с компанией, чтобы идти вместе в кафе, и поэтому не особенно Витеза слушала – я быстро стирала грим, отмечая про себя, что по-русски он говорил хорошо – очень жестко, со скороговоркой парижского интеллигента, но почти без акцента.

После того знакомства он написал обо мне статью – «Комета, которую надо уметь уловить». Видимо, он назвал ее так потому, что я ужасно спешила и его не слушала… Тогда же, после «Вишневого сада», Витез сказал, что хочет со мной работать. Я такую фразу слышала не раз от западных режиссеров, но знала, как трудно это воплотить из-за нашей неповоротливой советской системы, поэтому к его предложению отнеслась как к очередному комплименту. Тем более что Витез предлагал работать вместе еще раньше. Еще раньше, на гастролях «Таганки» в Париже в 1977 году, на одном из официальных ужинов продюсер гастролей г-н Ламброзо произнес тост за меня, сказав, что дает деньги на любой спектакль любого режиссера в Париже с моим участием. Это было услышано представителями нашего посольства, и в то время им, по каким-то своим причинам, выгодно было эту идею поддержать. Начались бесконечные переговоры. Я уже тогда должна была работать с Антуаном Витезом. Но тогда это ничем не кончилось, и теперь, в 87-м году, опять возник Витез. Решили делать «Федру» на сцене Comedie Francaise. Но это другая история, и я об этом писала в своих книжках.

А что касается неосуществленных проектов из-за медлительных переговоров советского министерства культуры с другими государствами, я как раз вспоминаю решение Страсбургского Национального театра поставить со мной в роли Раневской «Вишневый сад» на французском языке. Я прочитала несколько переводов. Очень тяжелый для игры, например, был перевод Эльзы Триоле. Как, в свое время, у Лозинского перевод «Гамлета». Лозинский, как говорят, более точно придерживался оригинала, нежели Пастернак, например, но перевод оказался не поэтичным, а главное, очень тяжеловесным для игры. Так и у Триоле в переводе «Вишневого сада» – длинные фразы с придаточными предложениями, но легкость пробрасывания фраз ушла. Ушел музыкальный ритм текста. Ушла непрерывность. Я взяла другой перевод – Маркóвича, на котором шел спектакль Питера Брука, и, кое-что беря у Эльзы Триоле, получила новый вариант перевода. Так в свое время Высоцкий, когда репетировал «Гамлета» на Таганке, соединил переводы Пастернака и Лозинского.

Почему трудно играть переводную классику? Во многих случаях из-за неудачного перевода. Мольер, например, на русской сцене всегда получался излишне бытовым, тяжеловесным. Французские слова легкие, и к концу слова интонация почти всегда вверх, а в русских словах – наоборот. Потом Мольера перевел Донской, и тогда «Тартюф» на сцене ранней «Таганки» получился легким, летящим.

Я помню, английские актеры, посмотрев нашего «Гамлета», шутили: вы-то счастливые – вы играете Пастернака, а мы-то средневекового Шекспира.

Так вот, в Страсбурге я показала свой вариант перевода «Вишневого сада» руководству, они согласились и предложили мне выбрать режиссера для постановки. Я выбрала Каму Гинкаса. Шли долгие переговоры. Наконец мы с Гинкасом едем в Страсбург отбирать актеров. Кама французский язык не знает, но он запретил мне сидеть на показах актеров. Но на этих кастингах выбирают и самого режиссера. Кама говорил, что еще в театральной школе дал своему руководителю курса Товстоногову экспликацию «Вишневого сада», где хотел акцентировать несовместимость персонажей «Сада» с новой жизнью. Они все устарели. Пожилая женщина ждет, когда вырубят вишневый сад, чтобы вернуться к своей прежней жизни в Париже. И все это на фоне трагико-мистического существования. Мистика в ожидании конца, смерти. Товстоногов, конечно, не принял это решение, но Гинкас потом, ставя Чехова, и в «Чайке», и в «Даме с собачкой», и главное, в «Черном монахе» странный мистицизм сохранил. Конечно, для французских актеров все это было странным и непонятным. Я томилась за дверью. Потом опять пошли длинные переговоры и факсы с двумя министерствами, пока не началась перестройка и все старое закончилось. Так закончился и этот проект.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: