Борис Хайкин - Беседы о дирижерском ремесле

- Название:Беседы о дирижерском ремесле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ВСЕСОЮЗНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР»

- Год:1984

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Хайкин - Беседы о дирижерском ремесле краткое содержание

Беседы о дирижерском ремесле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вообще Сук был мастером настоящих fortissimo.

Например, он говорил, что в «Царской невесте» в течение первых трех актов воздерживается от нажима на оркестр ради того, чтоб в финале третьего акта, в до-мажорной кульминации, иметь возможность получить настоящее fortissimo. Этой звучности никогда не забудет тот, кто слышал «Царскую невесту» под управлением Вячеслава Ивановича. Подчеркиваю, что никакой форсировки не было. Секрет в том, что дирижер строго рассчитывал градации — сначала он все извлекал из струнных, затем обращался к деревянным и здесь получал ощутимое прибавление; только после этого, когда fortissimo было уже установлено, Сук обращался к «главным резервам мощности» — медным и литаврам. Теперь достаточно было небольшого нажима и до мажор потрясал необыкновенной силой! Он говорил: «Настоящее fortissimo возможно (и допустимо!) в спектакле один раз. Помните об этом и достигайте его именно в таком порядке — струнные, деревянные, медные, ударные». Помню как по возвращении из-за границы он с улыбкой рассказывал, что слышал «Аиду», в которой дирижер при каждой кульминации обращался к медным и ударным, в то время как струнные и деревянные оставались весьма инертными. Он закончил: «Только тарелки (он сказал: cinelli) стучали очень хорошо! Все остальное было бледным!»

Невозможно без волнения вспомнить «Китеж» — изумительную партитуру, так бесподобно оживавшую в руках Сука! Вячеслав Иванович был великим мастером музыкальной драматургии, прекрасно чувствовал ритм спектакля (об этом я подробно скажу ниже). В «Китеже», опасным по своим длиннотам, он был особенно «бдителен». Лишняя маленькая пауза, случайно растянутая фраза — и постепенно ритм спектакля начинает нарушаться: темп становится вялым. У Вячеслава Ивановича, конечно, ничего подобного не могло быть. Оркестр вспыхивал при каждой своей реплике, солисты и хор были в едином ритме с дирижером. Но вот кончилась сцена в Великом Китеже, занавес закрылся, началась «Сеча». Помню сердцебиение, которое у меня начиналось при первых же унисонных фразах кларнетов и фаготов. Начиналось «накапливание сил». Вячеслав Иванович как бы «вырывался на оперативные просторы». Вот слышится топот первой группы вздыбленных коней, короткое лязганье оружия — и противники ускакали в разные стороны. Сражение не состоялось, короткая разведка боем. Следующая стычка, более ощутимая; то одна, то другая сторона бросаются в атаку, и, наконец, завязалась настоящая «сеча»: тут и свист стрел, и лязганье мечей, и топот коней и над всем этим две звенящие песни — русская и татарская.

В этой короткой симфонической картине — в шедевре творчества Римского-Корсакова — Сук достигал поразительных звучаний, грандиозных кульминаций. Сам он был предельно увлечен, с напряженным вниманием «извлекал» своими изумительными руками все контрапункты, был очень подвижен, успевая на все распространить свое внимание и добиваясь мгновенного подчинения. Редко случалось, чтобы он должен был сделать повторный жест в направлении какой-нибудь группы, не будучи удовлетворенным тем, как было принято его указание с первого раза! А ведь «Сеча» идет после длинной и очень сложной картины! Но, мудро приберегая в оркестре запас динамической мощности, себя Вячеслав Иванович никогда не берег! С первого такта увертюры он находился в состоянии кипения — будь то на спектакле или на репетиции.

Но я, быть может, слишком много места уделил замечательным кульминациям и fortissimo Вячеслава Ивановича и еще ничего не сказал о том, как превосходно владел он всеми нежнейшими тонами звуковой палитры. Когда я брал у Вячеслава Ивановича какую-либо партитуру, он всегда говорил: «Там отмечено все, кроме того, что я делаю с пульта» . И в этих словах заключалось очень многое.

… Герман в оцепенении впервые слышит от призрака графини название трех карт; 1-й и 3-й тромбоны, которым здесь поручена тема карт, по указанию Вячеслава Ивановича надевали сурдины. Но какое pianissimo воцарялось при подходе к этому эпизоду! Тромбоны могли играть свои фразы настолько легко, что тембр сурдин не слышался. Это замечательная находка Вячеслава Ивановича, хотя сам он говорил, что прибегает к таким приемам только в виде исключения. Он считал совершенно недопустимым, когда валторнисты для достижения piano закрывали или хотя бы прикрывали раструб. Это всегда вызывало резкий протест с его стороны.

Вячеслав Иванович говорил: «Я не принадлежу к дирижерам, которые в симфонии побочную партию играют медленнее главной. Также я не признаю тривиального нюанса, когда предложение ради контраста исполняется forte и затем повторяется в piano»

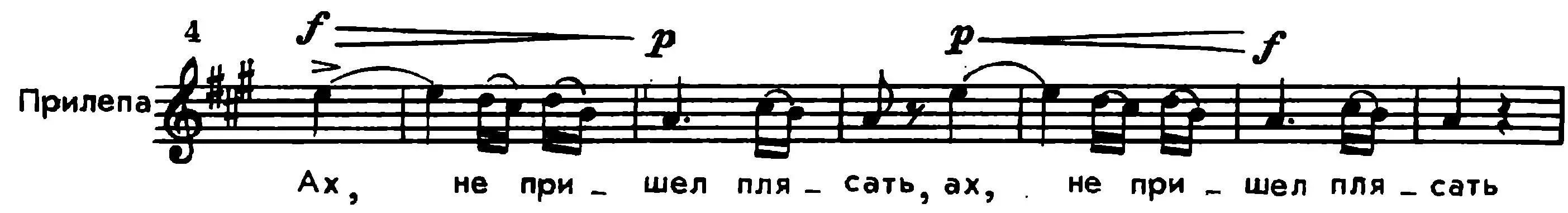

Вот два типичных примера нюансировки Сука в повторяющихся фразах.

«Руслан и Людмила», финал первого акта:

В первый раз — pianissimo (как у Глинки); во второй раз piano — crescendo— diminuendo — piano; в третий — forte — diminuendo — piano.

«Пиковая дама», третья картина:

(также и в дуэте). Любопытно, что этот нюанс в какой-то мере предсказан Чайковским, так как в первом случае есть акцент.

Помню свои первые шаги оперного дирижера в Театре имени Станиславского под непосредственным руководством Вячеслава Ивановича (он был в этом театре заведующим музыкальной частью). Перед первой спевкой («Майская ночь») он мне просто сказал: «Коллега, вы постарайтесь, чтоб у вас не весь спектакль пели forte, это уже будет очень много». И действительно, он не только предостерегал певцов от форсировки, но и давал им возможность пользоваться всеми красками, вплоть до самого легкого piano. И это несмотря на большую сцену, большой оркестр, большой зал. Он был очень чутким аккомпаниатором, берег, щадил всех певцов, певших под его палочку. В арии случалось, он мог немного уступить, если солист, в силу тех или иных субъективных ощущений, отклонялся от установленного темпа. Но если это отклонение становилось рискованным, Вячеслав Иванович с редким искусством вводил солиста в колею. Делал он это как друг, а не как начальник, всегда знал, каким певец располагает дыханием, какой характер движения будет для него наиболее благоприятным. Сук считал вполне допустимым изменять многие подробности исполнения с солистами различных индивидуальностей. Но при всем том он никогда не выпускал инициативу из своих рук.

Вот началась «Пиковая дама». Прошла интродукция, закончился первый хор с детьми. Начался речитатив; в оркестре остались лишь отдельные реплики и аккорды, иногда паузы по нескольку тактов, но Вячеслав Иванович нисколько не ослабляет своей инициативы. Взгляд его быстро перебегает с Чекалинского на Сурина, с Сурина на Томского. Он не требует от актеров внимания к себе. Однако их не покидает ощущение, что дирижер за ними неотступно следит. Дело тут не только в том, что Сук ни одного такта в спектакле не мог себя чувствовать «нейтральной силой». В данном случае, например, очень важно, чтобы речитатив продолжался в активном темпе: если он начнет «остывать», то затем поднять тонус спектакля до требуемой температуры будет очень трудно. Держать спектакль в состоянии постоянного накала — в этом Вячеслав Иванович был громадным мастером. Это было не подсознательно. Он отлично знал конструкцию каждого спектакля и с точки зрения музыкальной формы и с точки зрения его драматургических контуров. Обе эти линии он обязательно связывал в одно целое. Поэтому его спектакли никогда не были скучными. И дело тут, конечно, совсем не в том, что Сук брал более быстрые темпы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: