Борис Хайкин - Беседы о дирижерском ремесле

- Название:Беседы о дирижерском ремесле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ВСЕСОЮЗНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР»

- Год:1984

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Хайкин - Беседы о дирижерском ремесле краткое содержание

Беседы о дирижерском ремесле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно взять для примера финал первого акта «Руслана», в котором немало весьма медленных темпов. Извлекая волшебные звукосочетания с самых больших глубин этой «бездонной» партитуры, Вячеслав Иванович вел финал со все возрастающим напряжением. И здесь он был верен своему принципу — накапливать энергию для кульминации. В каноне «Какое чудное мгновение…» воцарялась ровная звучность, все замирало, все погружалось в состояние оцепенения… Еле слышен хор. «Но тихо все…», и над ним как бы парящая в вышине флейта. Но вот вспышка: «Где Людмила? Где юная княжна?…» И пружина, вобравшая в себя всю энергию, начинает раскручиваться, приобретая все бо́льшую и бо́льшую стремительность. А от вступления Ратмира «О витязи…» на сцене у всех загораются глаза, не осталось и следа ни от свадебной торжественности, ни от оцепенения после похищения Людмилы. Все полны энергии, все жаждут отомстить, разыскать злодея.

Как все это легко описать в «кратком либретто» и как трудно достигнуть этого на сцене! Сколько мы помним «Русланов», когда в этом финале и персонажи и «масса», несмотря на предельно быстрый темп, остаются полусонными, как когда начинается спектакль словами «Дела давно минувших дней…», мало задумываясь над тем, о каких «минувших днях» идет речь и в каких событиях они принимают участие. У Сука этого не могло быть! У него все кипело, бурлило!

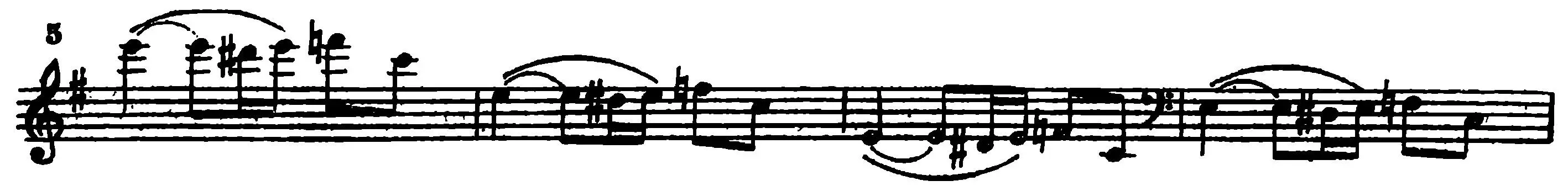

Еще один пример. В такой популярной пьесе, как цыганская песня Кармен, сложилась традиция — первый куплет петь в замедленном, расслабленном темпе, затем делать резкое и очень заметное ускорение на четырехтакте:

Следующий куплет поется в значительно более быстром темпе, опять резкое ускорение на подобных же тактах и т. д. Несмотря на то, что так поют и дирижируют уже много десятилетий почти все без исключения, это всегда производит странное впечатление. Противоестественным является и ускорение на пассивных тактах, и расслабленный темп в первом куплете, и внезапные более быстрые темпы в последующих.

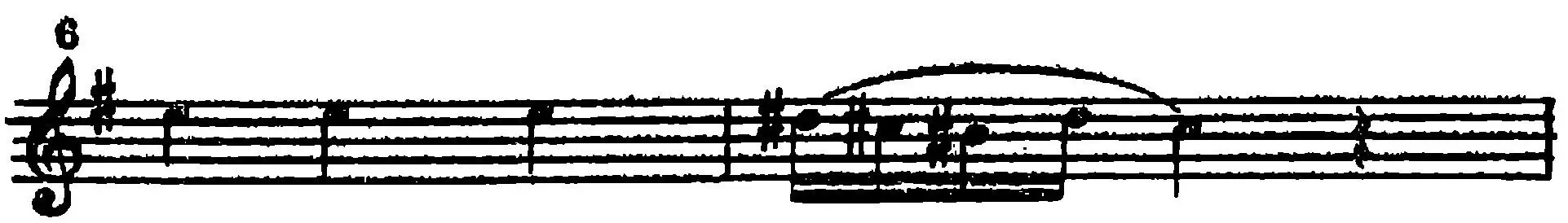

Так ли у Бизе? Ничего подобного! Нетрудно увидеть, что с самого начала он не хочет медленного темпа (Andantino ♩=100), и что главное, во всех трех куплетах в начале припева, после предшествовавшего ritardando, хотя и значится a tempo, но метроном помечен несколько более скорый. Действительно, вернуться после ritardando не в прежний, а в несколько более скорый темп в таком активном месте, как припев

не только вполне естественно, но и очень увлекательно. Темп, таким образом, набирается совершенно незаметно внутри каждого куплета. Именно так делал Сук, и с каким искусством!

Мне могут возразить: что ж тут удивительного, ведь все это обозначено в партитуре! Согласен, но почему же никто из дирижеров на этом не настаивает, попросту этого не делает? И самое главное: у Вячеслава Ивановича услышишь что-нибудь необыкновенное, поразившее вас, то по большей части оказывается, что все это «обозначено автором», надо только суметь увидетьэто в партитуре, понять, а главное, реализовать.

Сук был глубоко театральным человеком. Он великолепно знал законы драматургии, ощущал и держал в своих руках не только музыкальную часть, но и весь спектакль в целом. Это приятно поразило К. Станиславского при первой их встрече в работе над оперой. На этой встрече я не присутствовал, но хорошо знаю все подробности. Да и сам Станиславский любил рассказывать, как он боялся этой встречи, опасаясь, что Вячеслав Иванович подчинит всех своей палочке и актерам не останется никакой сценической свободы. А оказалось, что Сук в своих требованиях исходит прежде всего из драматургии. Он всегда требовал четкого произнесения слова, но не «отщелкивания» слогов, а правильного логического течения мысли, в каждой фразе он находил кульминации, стремился, чтоб музыкальная и логическая вершины совпадали.

При этом Вячеслав Иванович сам был необычайно гибок. Сцены, речитативы, диалоги, все, что носило активный драматический характер, он никогда не вел метрономически ровно и размеренно. Он искал естественные ускорения, замедления, которые делали драматические контуры более выпуклыми, В основном все это он находил заранее и предлагал актерам в виде готовой концепции, однако кое-что добавлялось на сцене или репетиции. Этот принцип в одинаковой степени распространялся на все оперы — русские и итальянские, классические и современные. Какие оперы для Вячеслава Ивановича были «современными»? Он был современником Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, но также и Прокофьева, Мясковского, молодого Шостаковича. Он знал «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, ценил эту оперу, восхищался мастерством автора, хотя кое над чем и посмеивался, например: «…если у этого оригинального композитора кухарку поет бас, то кучера наверно будет петь сопрано». Сук знал оперы И. Шишова, А. Крейна, С. Потоцкого, В. Золотарева, К. Корчмарева, которые в двадцатых годах ставились в Большом театре. В постановке этих опер он участия не принимал, но от него можно было услышать исчерпывающее и вполне объективное мнение, которое, конечно, для всех, а в особенности для нас — для молодежи — было очень интересно. К сожалению, ничего не могу процитировать из его высказываний, слишком много времени прошло с тех пор.

В ту пору режиссеры очень много экспериментировали. Были всевозможные поиски новых приемов, новых принципов решения спектакля. Не отказывались от этих поисков и режиссеры, с которыми работал Сук: А. Петровский, В. Лосский, И. Лапицкий, В. Нардов. Вячеслав Иванович к этим поискам относился, в общем, сочувственно, но посмеивался, если экспериментаторы переходили границы. Сук был сторонником живописного решения в оформлении спектакля. А в ту пору живопись вытеснялась всевозможными сценическими конструкциями. На одной из последних репетиций «Лоэнгрина» (постановка В. Лосского), когда все актеры были уже в костюмах, Вячеслав Иванович, находясь за пультом, громко сказал: «Не вижу декораций, вижу дровяной склад». Памятна и его реплика на репетиции «Кармен»: «Краски так кричат, что музыки не слышно».

Однако Вячеслав Иванович ни в какой степени не был консерватором. Это подтверждается выдающейся его работой — постановкой «Саломеи» Р. Штрауса в 1925 году. Пели Н. Обухова, В. Павловская (специально приезжавшая из Ленинграда на каждый спектакль), В. Политковский, М. Микиша. Ставил спектакль В. Лосский.

В 1930 году Сук принимал живейшее участие в постановке оперы В. Дешевова «Лед и сталь» в театре Станиславского и очень помог мне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: