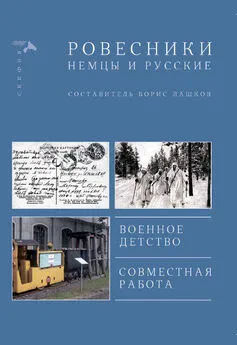

Коллектив авторов - Ровесники. Немцы и русские [сборник]

- Название:Ровесники. Немцы и русские [сборник]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array ИТД «СКИФИЯ»

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00025-058-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Ровесники. Немцы и русские [сборник] краткое содержание

Авторы, представленные в этой книге, родились в 30-е годы прошлого века. Независимо от того, жили ли они в Советском Союзе, позднее в России, или в ГДР, позднее в ФРГ, их всех объединяет общая судьба. В детстве они пережили лишения и ужасы войны – потерю близких, голод, эвакуацию, изгнание, а в зрелом возрасте – не только кардинальное изменение общественно-политического строя, но и исчезновение государств, в которых они жили. И теперь с высоты своего возраста авторы не только вспоминают события нелегкой жизни, но и дают им оценку в надежде, что у последующих поколений не будет военного детства, а перемены будут вести только к благополучию. Авторы делятся здесь своими воспоминаниями, размышляя о непростых взаимоотношениях русских и немцев. При этом под русскими, показанными в подзаголовке, для краткости подразумеваются все национальности и народы Российской Федерации.

Несмотря на суровое детство, каждый из авторов сумел найти свое место в жизни, свой трудовой путь и личное счастье.

Ровесники. Немцы и русские [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Взаимоотношения русских висмутян и немцев, работавших в непроизводственных подразделениях «Висмута» – столовых, ателье, парикмахерских, на транспорте и т. п., – также были спокойно-корректными, а часто и приветливыми, как и при совместной работе на основном производстве. При выходе за пределы «Висмута» примерно такие же отношения у русских возникали в государственных немецких учреждениях: больших универсальных магазинах, общественном транспорте, театрах, концертных залах, музеях и некоторых других, причём как со служащими этих учреждений, так и их немецкими клиентами и посетителями. Разумеется, не было полной безоблачности. Ясно было, что за нами наблюдают, результатами наблюдений не делятся, однако убедились в том, что мы присланы выполнять определённую техническую работу, чем и занимаемся, не принося лично никакого особенного вреда.

В начале 1970 – х годов

В начале 1970-х годов я два раза была в «Висмуте» в месячных командировках. Целью командировок было ознакомление инженеров «Висмута» с наработками советского научно-исследовательского института, в котором я работала, в области применения математики в рудной геофизике. Это было время начала использования цифровых вычислительных машин в геологии. В отличие от современного быстродействующего малогабаритного персонального компьютера тогдашняя машина была «тихоходной», занимала зал площадью 80-100 кв. м и не предназначалась для перемещения. Машина вместе с обслугой из техников и программистов образовывала Вычислительный центр. Геологическая организация обычно имела одну машину, которой сотрудники пользовались коллективно согласно круглосуточному расписанию. Не было привычных теперь экранов, связь человека с машиной осуществлялась с помощью бумажных перфолент и перфокарт, результаты расчётов машина выдавала в форме печати, подобной машинописной. Магнитная память была представлена магнитными лентами. Единственный (?) вычислительный центр «Висмута» находился тогда в Дрездене. Я привезла созданные в нашем институте программы и в форме лекций для сотрудников объектов рассказывала об их назначении и применении. Сами программы с документацией я передала в Вычислительный центр, обучив сотрудников центра их использованию. Я переезжала с объекта на объект, местные геофизики рассказывали мне о геофизических работах, которые там производились, я делала сообщения о программах, и мы вместе обсуждали, какие из них могут быть им полезны.

На объектах я жила в местных служебных гостиницах-общежитиях, рабочее время проводила в кабинетах сотрудников, с которыми работала, питалась в висмутовских столовых и ездила на висмутовском транспорте – автобусах и легковых машинах. В нерабочее время, как и раньше в 1950-х годах, пользовалась общественными маршрутными автобусами. Если на время моей командировки попадали праздники и экскурсии, то меня на них приглашали. Поэтому я могла сравнить ГДР и «Висмут» 1950-х и 1970-х годов, правда, на незначительном материале.

Начну с того, что в 1950-е годы мы (русские висмутяне) не видели ни одного немецкого инженера-геофизика. Мы и сами появились тогда в качестве редких экземпляров, о чём я уже писала. За время, протекшее с тех пор, в ГДР организовали подготовку своих немецких специалистов, причём обученных русскому языку. Режим, раньше жёстко разделявший немцев и русских, заметно ослабел. Я увидела рабочие кабинеты, в которых совместно сидели и работали русские и немецкие инженеры-геофизики. Старшими были, как я поняла, русские. Если этому было политическое объяснение, то ситуация смягчалась разницей в возрасте и стаже: со стороны немцев были пока ещё только молодые специалисты. Отношения между совместно работавшими русскими и немцами были самые дружеские, разговоры велись не только на профессиональные, но и на общие темы. Интересно, что по крайней мере на одном из объектов сотрудники-геофизики хотели использовать взаимные контакты для усовершенствования в иностранном языке. Русские хотели возможно больше говорить по-немецки с «носителями языка», а немцы – по-русски. В результате было составлено что-то вроде расписания: когда в кабинете всем говорить только по-немецки, а когда только по-русски.

Я обнаружила элемент социализма советского толка в организации производственной жизни. У нас в СССР «святым делом» тогда считалось празднование в коллективе некоторых дат сотрудников: дня рождения, существенного повышения в должности, выхода на пенсию и т. п. В наиболее весёлых коллективах «праздником» могло быть даже возвращение из отпуска. «Праздник» требовал определённых совместных затрат и хлопот: покупка продуктов для застолья, подарков, иногда организация выхода приказа администрации с казённым поздравлением, иногда с выплатой премии. Подготовкой «праздников» занимались активные члены коллектива. По этому образцу в 1970-е годы жили и подразделения «Висмута». В одном из подразделений, с которым я была связана в командировке, молодому немецкому инженеру-геофизику Майеру [40] Имена измененные.

были подчинены младшие немецкие сотрудники, и в его обязанности входила забота об упомянутых праздниках, которая его тяготила. В числе его подчинённых был пожилой немец Хофман, [41] Имена измененные.

не имевший специального образования и слабо ориентировавшийся в работе. Майер мне рассказал, что он долго не знал, как использовать Хофмана, который ни с чем не справлялся. И вот ему пришла в голову, как он считал, прекрасная мысль: поручить малоспособному сотруднику отслеживать и устраивать «праздники» в коллективе. Майер говорил это с гордостью, рассчитывая на моё понимание. Конечно, я его поняла. Он не мог просить уволить бесполезного для работы Хофмана, так как его сочли бы негуманным. А вот держать отдельного человека для организации «праздников» – это находка. Такой специальный Хофман освобождает полезных для дела работников от выполнения действий, в общем-то не связанных с работой. В советское время в организациях, где я работала, всегда устраивались подобные «праздники». На это тратилась часть рабочего времени, но до такой крайности, чтобы держать отдельного человека, не доходило. ГДР нас в этом опередила.

Вспоминается пример несвободного общения с немцем. Одним из немецких специалистов, с которым я изредка общалась по вопросам моей командировки, был Фишер [42] Имена измененные.

. Однажды он заговорил со мной на неожиданную тему. Оказалось, что он изучает теорию марксизма-ленинизма и, стараясь вникнуть в неё поглубже, нашёл в тексте какого-то пособия спорное, по его мнению, место. Вместо одной приведённой там формулировки у него родилась другая, которую он считал более правильной и удачной. Наверняка он уже обсуждал её с немецкими коллегами, но всё равно этот теоретический вопрос продолжал его волновать. Поскольку я была из СССР и в теории марксизма-ленинизма «должна» была разбираться лучше, то он поделился со мной своими сомнениями. Я не помню, что это был за вопрос, но был он не принципиальным, а чисто «формулировочным». С близко знакомым русским человеком я с лёгкостью обсудила бы этот вопрос, предложила свой вариант формулировки, покритиковала бы опубликованный вариант. Оба мы, мой гипотетический русский собеседник и я, сочли бы разговор неактуальным, неинтересным и скучным. Но с гражданином ГДР я не могла без вреда для себя говорить на тему, относящуюся к идеологии. Тем более я не могла сказать Фишеру, что считаю вопрос неактуальным и неинтересным. Если я бы решилась на содержательный разговор, то Фишер при случае простодушно рассказал бы своим обычным собеседникам о разговоре с «советской коллегой». Это дошло бы до сотрудников отдела режима, а они, проявляя служебное рвение, обвинили бы меня в том, что «вместо выполнения прямых служебных обязанностей я безответственно излагаю свою политическую отсебятину немецким товарищам». Здесь я описываю свои тогдашние соображения долго и нудно, а тогда ситуация стала мне ясна в одно мгновение – ведь я выросла и жила в тоталитарном государстве. В результате я уклонилась от теоретического разговора с Фишером и, скорее всего, осталась в его памяти серой дурой.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Коллектив авторов - Ровесники. Немцы и русские [сборник]](/books/1086663/kollektiv-avtorov-rovesniki-nemcy-i-russkie-sbor.webp)