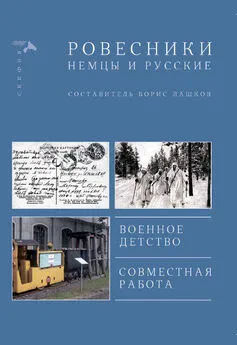

Коллектив авторов - Ровесники. Немцы и русские [сборник]

- Название:Ровесники. Немцы и русские [сборник]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array ИТД «СКИФИЯ»

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00025-058-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Ровесники. Немцы и русские [сборник] краткое содержание

Авторы, представленные в этой книге, родились в 30-е годы прошлого века. Независимо от того, жили ли они в Советском Союзе, позднее в России, или в ГДР, позднее в ФРГ, их всех объединяет общая судьба. В детстве они пережили лишения и ужасы войны – потерю близких, голод, эвакуацию, изгнание, а в зрелом возрасте – не только кардинальное изменение общественно-политического строя, но и исчезновение государств, в которых они жили. И теперь с высоты своего возраста авторы не только вспоминают события нелегкой жизни, но и дают им оценку в надежде, что у последующих поколений не будет военного детства, а перемены будут вести только к благополучию. Авторы делятся здесь своими воспоминаниями, размышляя о непростых взаимоотношениях русских и немцев. При этом под русскими, показанными в подзаголовке, для краткости подразумеваются все национальности и народы Российской Федерации.

Несмотря на суровое детство, каждый из авторов сумел найти свое место в жизни, свой трудовой путь и личное счастье.

Ровесники. Немцы и русские [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В начале 1970-х годов я обнаружила в ГДР значительные изменения в организации общественного питания, во всяком случае в висмутовских столовых. В 1950-е годы мы питались в своих служебных столовых, где на столиках были белые накрахмаленные скатерти с заранее расставленной сухой посудой из одного сервиза и сухими столовыми приборами из одного набора, расположенными относительно посуды по правилам сервировки. Если на скатерти появлялись пятна, то её сразу же заменяли. Обслуживали клиентов безукоризненно вежливые пожилые немецкие мужчины-официанты в чёрных костюмах с белыми рубашками. Они же меняли и убирали посуду. Выбор блюд был достаточный, и готовились они по рецептам русской кухни. В начале 1970-х годов я застала совсем другую картину. Вспоминаются две столовые, не помню, на каких объектах. Обе столовые были на самообслуживании.

В первой небольшой столовой в главном зале стояли столики, покрытые клеёнками, влажными после постоянных протираний мокрой тряпкой. Мокрые чистые ложки и вилки стояли в контейнерах на отдельном столе, единичные ножи по просьбе клиента давал кто-то из немецкого обслуживающего персонала (женского). Пользуясь подносами, клиенты получали еду «на раздаче» на разнокалиберной чистой мокрой посуде. Пока то, что я описываю, полностью совпадает с тогдашними советскими столовыми самообслуживания. А вот завершение еды было весьма необычным и неаппетитным. Клиент брал свою использованную посуду и столовые приборы и шёл в специальную комнату, где на столах и табуретках было расставлено около пяти-шести больших эмалированных тазов, каждый для определённого вида объедков. Своей ложкой или вилкой клиент соскрёбывал со своих тарелок и чашек объедки в соответствующие тазы, освободившуюся грязную посуду и приборы тоже раскладывал в установленные места и наконец мог уходить. Местные сотрудники к действиям с объедками привыкли, а я, каюсь, испытывала небольшую тошноту от вида гор сортированных объедков, да ещё сразу после еды.

Вторая столовая занимала большое помещение и сильно отличалась от первой. Столешницы были сделаны из твёрдого пластика, ничем не покрывались и тоже были влажными в результате постоянных мокрых протираний. Как и в первой столовой, клиенты получали еду «на раздаче» на разнокалиберной чистой мокрой посуде, пользуясь подносами. Но столовых приборов (ложек, вилок и ножей) вообще не полагалось! Клиенты приносили их с собой, некоторые в специальных мягких пеналах разной степени элегантности. После еды клиент шёл в моечное помещение, где было несколько огромных прямоугольных «раковин» из оцинкованного железа. Каждая «раковина» имела краны с горячей и холодной водой. Всё имело сугубо технический вид: никакой белой эмали, тем более фаянса, никаких блестящих хромированных труб и т. п. Здесь клиент, как в первой столовой, избавлялся от объедков, только, кажется, без сортировки, и сам мыл свою посуду, ставил в отведённые для разных типов посуды места и уходил с чувством выполненного долга. Когда я впервые шла во вторую столовую, я думала, что меня уже ничто не удивит и не затруднит. Однако отсутствие приборов, особенно столовой ложки, оказалось просто ударом. Вокруг были не знакомые мне русские висмутяне со своими столовыми приборами, лишних приборов ни у кого не было. Все торопились уложиться во время обеденного перерыва. Наконец один мужчина сжалился надо мной и дал свою чайную ложку. Попробуйте съесть тарелку супа чайной ложкой!

В Ленинграде во времена моего детства на стенах в общественных местах висели (среди прочих) плакаты «Уважайте труд уборщиц!», а ещё раньше, по словам моей мамы, были также тексты «Лакеев теперь нет!». По мнению идеологов, эти лозунги утверждали равенство граждан и повышали чувство самоуважения у людей обслуживающих профессий. Так как немцы в среднем усерднее русских, то в условиях строительства социализма по советскому образцу они, на мой взгляд, кое-что довели до абсурда. Допускаю, что здесь не обошлось без иронии с их стороны. Кстати, в СССР в системе общественного питания никогда таких «перегибов» я не видела.

По сравнению с началом 1950-х годов улицы и казённые здания стали менее ухоженными: больше мусора, следов небрежного ремонта и др. Заметно состарились автобаны: где-то что-то «просело», где-то появились трещины.

Отвлекаясь от политики и «Висмута»

Напоследок мне хочется описать общее впечатление от Германии в 1950–1970 годы, по возможности отвлекшись от внешней и внутренней политики наших стран и от проблем «Висмута». Я расскажу какой передо мной предстала Германия внешне («зрительно») и какой внутренне, то есть через поведение и привычки людей. Как я уже писала, жизнь русских висмутян была замкнутой и во многом отгороженной от жизни большинства немцев. По этой причине мои представления об их типовом поведении и привычках, несомненно, являются поверхностными и, возможно, не всегда верными. Для ясности я всякий раз буду пояснять, на основе чего у меня сложилось то или иное суждение: событий и фактов, которые я наблюдала, или информации из каких-то других источников.

Изумительная красота природы, разнообразие ландшафтов, от равнинных до горных, прекрасные пейзажи, мягкий климат. Вся территория издавна освоена человеком: без перенаселённости, но и без огромных пустынных пространств. Населённые пункты соединены достаточной сетью дорог, в число которых входит такое техническое чудо, как автобаны. В 1950-е годы не было мобильных телефонов и на центральных газонах немецких автобанов через определённые интервалы располагались в те времена телефоны для вызова разных видов помощи.

В городах, посёлках и деревнях сохранены и используются многие здания и мосты старинной постройки, историческая планировка улиц и площадей, застройка набережных. Некоторые небольшие города внешне выглядят как средневековые со своими центральными рыночными площадями. Всё не разрушенное ухожено. В некотором роде ухожено даже то, что было разрушено бомбардировками во время войны. В Дрездене бомбардировки превратили большую часть города в сплошные развалины. В этих полях однородного кирпичного крошева расчищены улицы, указаны на табличках их названия и они используются для проезда. Парки и сады прибраны. Кстати, как нам сказали, собирать в лесу ягоды и грибы в Германии не принято, считается странным и даже неприличным. Их выращивают в специальных хозяйствах и продают. Я так и не узнала, расценивается ли сбор диких грибов и ягод как стремление к «халяве» или считается негигиеничным.

Однажды, уже в 1970-е годы, я ехала на какой-то дальний объект на висмутовском автобусе в сопровождении двух инженеров-геофизиков – русского и немецкого. Мы ехали по относительно недавно проложенному шоссе – спрямлённому и широкому. Мои спутники знали, что я работала примерно в этих местах в 1950-е годы, решили порадовать меня и показать «сельскую глубинку», мало изменившуюся с тех пор. Они посвятили в свой план немца-водителя, автобус свернул с шоссе, и мы поехали по старинным дорогам, аккуратно вымощенным кубиками диабаза или другой породы. Дороги, обсаженные деревьями, петляли по холмам, соединяя, по-видимому, почти все населённые пункты и отдельные хутора. Там, где мы ехали, не было следов войны, всё дышало слитыми воедино стариной и современностью. И всё было очень красиво: и пейзажи, и дела человеческих рук. То, что получала удовольствие я, было неудивительно, так как меня охватили воспоминания. Но не меньше радовались и водитель, и оба моих спутника. Похоже, им редко удавалось отвлечься от привычных висмутовских будней и побывать в таких славных спокойных местах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Коллектив авторов - Ровесники. Немцы и русские [сборник]](/books/1086663/kollektiv-avtorov-rovesniki-nemcy-i-russkie-sbor.webp)