Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-14212-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание

Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.

Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Среди коллег — и сверстников, и тех, кто постарше, — я пользовался неприятной репутацией «борзописца». Мне еще не было тридцати, кандидатской степени (предполагалось, что именно она — свидетельство профессиональной солидности) я не добивался, а уже не одна книжка была на моем счету, и гонорары мои подсчитывались иными коллегами яростно. Именно в ту пору возникло непреклонное мнение касательно того, что пишу я очень легко, порой и сейчас я слышу это суждение от людей, не так уж плохо меня знающих. Вероятно, чтобы к твоей работе относились сочувственно, надобно говорить о себе, как незабвенная мадам Свистунова из моего довоенного детства, со вкусом и подробно рассказывавшая соседям по даче, как ее «сегодня ночью г’вало…». Стоило ли мне завидовать, знали только моя мама и я, но завидовали многие, завидуют и посейчас, и это — не сладкая доля.

Я уже начинал привыкать к тому, что ко мне относятся плохо, и мучительно завидовал любимцам публики, вроде Марка Эткинда. Чего-то мне не хватало, хотя я к людям тогда относился хорошо. Правда, несколько суетно и инфантильно старался «быть как все», принимал несвойственный мне светски-богемный тон, косил под демократа, старался говорить с интонациями, которые, как мне казалось, могут понравиться публике.

Может быть, именно поэтому я так увлекался мнимостями ЛОСХа. К тому же в ту пору там происходило немало любопытного.

Не знаю уж, как осторожный-преосторожный ленинградский союз решился на столь рискованную акцию: показать в своих залах выставку московских нонконформистов, неформалов — тогда художники, борствующие с официальным искусством, как только не назывались.

Ведь еще со страшных дней «ленинградского дела», с той поры, как поносили Ахматову и Зощенко, ленинградские власти навсегда и страшно испугались. Несмотря на близость к правительству (а может быть, и благодаря этому обстоятельству), Москва была либеральнее. Кто-то из ленинградских партийных бонз сказал как-то, что Москва-де витрина для Запада, а вот в Ленинграде — настоящая советская власть. И в самом деле, Москве приходилось быть более гибкой, там велись лукавые игры с иностранцами, начальники были чуть менее трепетными, были личные знакомства с верхами и многое другое, чего у нас не было заведено. Известно, что Райкин ездил в Москву утверждать свои рискованные для той поры программы, что иные заграничные фильмы, разрешенные для проката в Москве, у нас не показывались. И скажем, знаменитая студия Элия Билютина — типично московское явление, в Ленинграде немыслимое. Конечно, и сейчас не слишком понятно, как могла в самые лютые послевоенные, еще сталинские годы существовать частная художественная студия, в которой занимались десятки людей, студия с программой, откровенно оппозиционной официальному искусству. Но — по тем или иным причинам, возвышенным или не очень, — она все же функционировала, имела серьезный резонанс и сохраняла известный уровень относительно независимого художества. Ленинградский «андеграунд» был и малочисленнее московского, и разобщен. Конечно, немало молодых и отважных было вокруг Владимира Васильевича Стерлигова, Александра Дмитриевича Арефьева, Павла Михайловича Кондратьева, Осипа Абрамовича Сидлина, были преданные ученики Филонова. Все же молодых насчитывалось куда меньше, чем в Москве, да и зритель в Москве был иной — куда более любопытный и падкий на сенсации. А я (тогда) и о тех немногих именах, что только что назвал, знал позорно мало.

Поэтому эхо московской вольности, грянувшее в ноябре 1962 года в Ленинграде, оказалось чем-то вполне ошеломляющим.

Догорала уже основательно поколебленная травлей Пастернака хрущевская оттепель, но последовательных репрессий еще не случалось. Отважные писатели, издатели и художники продолжали свою рискованную деятельность. Вышла в «Юности», не оцененная, по-моему, вполне, отличная повесть «Звездный билет» (Аксенова помнят либо по очень ранней талантливой и наивной вещи «Коллеги», либо уже по весьма претенциозной «Затоваренной бочкотаре», по блестящему профетическому роману «Остров Крым», либо по последним, эмигрантским вещам, «Московской саге», а эту тонкую и серьезную повесть поругали, отдельно не напечатали, да и забыли, хотя Зархи и снял по ней чуть позднее недурную картину «Мой младший брат»). Хуциев заканчивал фильм «Застава Ильича», и Виктор Некрасов так написал об этом, еще не вышедшем на экраны фильме, что я полюбил его, не видев, а власти насторожились, и фильм запретили. (До сих пор для меня остается странной загадкой, как прекрасный и отважный сценарист Геннадий Шпаликов мог написать сценарий и для «Заставы Ильича», и для ставшего для властей почти альтернативой хуциевскому шедевру милого, но совершенно советского фильма Данелии «Я шагаю по Москве»!)

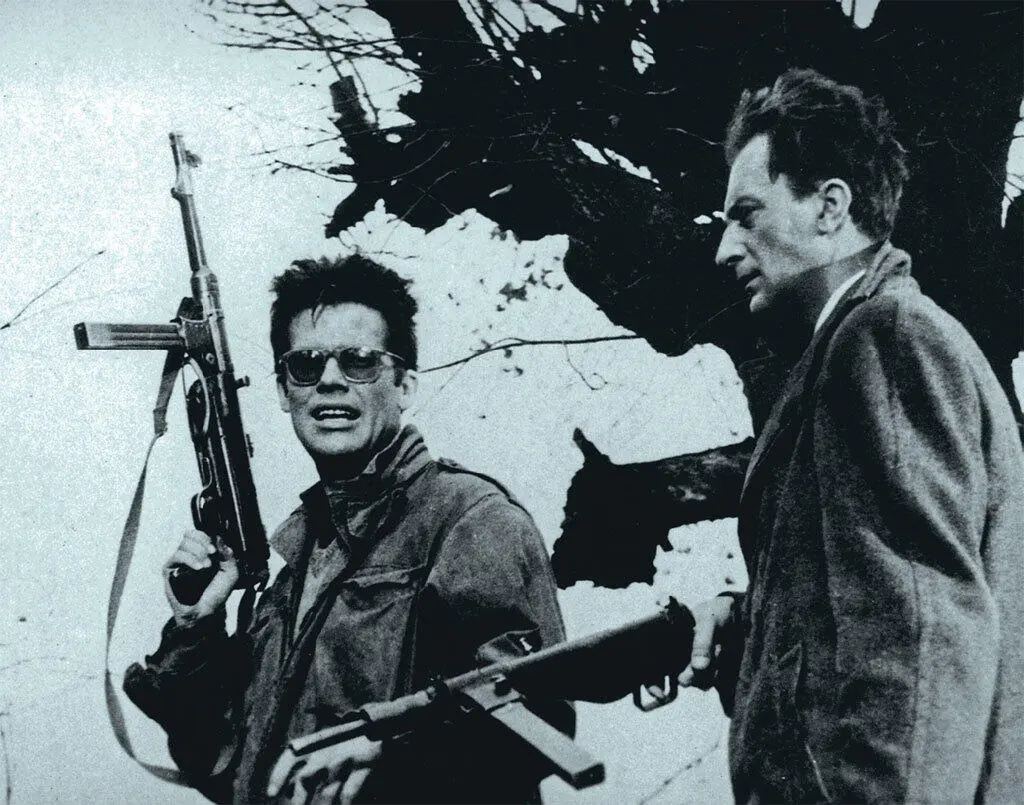

К тому же тогда, на рубеже шестидесятых, мы смотрели польские фильмы, узнали Вайду. Не могу сказать, чтобы «Канал» я оценил сразу в полной мере, его жестокая правда казалась чрезмерной, иные кадры настолько были безжалостны, что словно бы парализовали восприятие. Иное дело «Пепел и алмаз» — в нем была та горькая романтика, которая словно наводила мостики между тем, к чему мы привыкли, и мучительной, непривычной жестокостью. Впервые, быть может, увидели мы неразрешимость, тупиковость вражды и невозможность примирения, увидели, как страшно умирать, поняли, что правых — не бывает. Вообще через польскую культуру узнавали многое. Согласно известному анекдоту, поляки жили «в том же лагере, только в бараке повеселее». Практичные интеллектуалы, чтобы не мучиться с разными языками и доставанием запрещенных книг, да еще в оригинале, учили польский и покупали за гроши в магазинах «Книги стран народной демократии» — кто Кафку, кто Агату Кристи, кто Сартра. Все это в переводе на польский язык свободно продавалось. А в журнале «Польша» дивились репродукциям с картин, где и не пахло соцреализмом.

Кадр из фильма «Пепел и алмаз» режиссера Анджея Вайды. 1958

Никто не ощущал тогда время как нечто ясное и сколько-нибудь определенное. Осенью грянул опасный и постыдный Карибский кризис, все вполне обоснованно боялись войны, отношения с Западом сильно испортились. В такие времена литературу всегда зажимают. (Впрочем, ею и цинично пользуются. Еще в мае 1960-го над Россией сбили американского летчика Пауэрса. Хрущев в Париже отказался вести намеченные официальные переговоры с западными руководителями, потребовал от Эйзенхауэра извинений, устроил скандальную пресс-конференцию и, видимо, перегнул палку — шпионы везде и всегда были. Тогда на радио срочно вызвали Эренбурга: доброжелательные суждения подозрительного интеллигента о западной культуре понадобились оконфузившемуся официозу — ссора с президентами не должна была означать ссоры с народами! Илья Григорьевич читал свои замечательные тексты глухим и невеселым голосом.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: