Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-14212-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание

Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.

Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В свои пятнадцать я читал и прочел настолько много и видел жизнь так мало, что решительно перестал ее воспринимать и понимать. На барышень смотрел с трепетом, отроческим беспокойством и воспринимал их исключительно сквозь призму книжек, в воображении же вовсе не хранил целомудрия.

Первым «моим» поэтом стал Блок. Мне было лет, наверное, шестнадцать, когда мама мне прочла что-то из Блока (тогда он был не то чтобы запрещен, но практически не переиздавался, не «рекомендовался» и почти не читался). Я был потрясен, как теперь понимаю, не истинными достоинствами стихов, но декадентскими красивостями, вроде «темного рыцаря» или «черной розы» «в бокале золотого, как небо, аи». До высокой простоты Пушкина и Тютчева было мне еще далеко.

Со временем, разумеется, мой «роман» начинал растворяться в естественном течении неизбежного взросления. У него не было не только будущего, не было, на самом деле, и настоящего. Не боясь пафоса, я должен признать, что очень многим в себе этому роману обязан: на этот алтарь (я мыслил если не этими словами, то именно на таком уровне) были принесены и желание больше узнать, прочесть, научиться служить и мечте, и слабой женщине. Я учился быть мужчиной, что-то на себя брать. Наивно, книжно, но как-то учился.

У этой истории нет ни продолжения, ни конца, нет даже и самой истории. Ничего не происходило и не произошло. Была только молодая женщина, которая стала для меня прекрасной, которую я не понимал, придумывал, в любви к которой я не признавался даже себе (да и было ли в чем признаваться!). Просто очень несчастная девушка стала для меня проводницей на пути из детства в юность. А ее короткая, мучительная и при этом на удивление инфантильная, мнимая жизнь и даже ранняя смерть остались вдали от меня, отрока, занятого собой, собственным взрослением, болью, которая мне все еще казалась единственно важной и реальной.

Самое же странное случилось почти полвека спустя.

Впервые и случайно я попал на Еврейское кладбище в Ленинграде в середине девяностых годов. И почти у самого входа увидел две могильные плиты с почти уже забытой фамилией. Ее и ее матери, пережившей дочь на несколько лет.

Вот и все.

А в конце сороковых я попал в мир тоже искусственный, но связанный уже с реальным делом, увлекший меня на долгие годы и во многом определивший мою судьбу.

«Флорентийский гость». В ту пору я хотел стать художником. Рисовать любил с детства, но особенно стал мечтать об этом именно в пору «дачного романа», когда создание собственного возвышенного образа сделалось для меня столь важным. Тем более, пока оправлялся от болезни, времени для томных размышлений и мечтаний было с избытком. Рисовал изысканные, как мне казалось, обложки к разным книжкам — Уайльду, Гофману, Мопассану, Стендалю — в духе нашей графики постмирискуснического толка. Помимо природной тяги к этому занятию, было еще одно обстоятельство, немало способствовавшее моим увлечениям.

Я упомянул в предыдущей главе о семье Ушиных.

В блокаду и Николай, и Алексей умерли. Главой клана была их мать, великолепно надменная и властная старуха, грузная, с красивым цыганистым лицом, — Ольга Яковлевна. Она происходила из богатого купеческого рода и сохранила замашки настоящего тиранства в духе героинь Островского, тиранства, коему все безропотно покорствовали.

После смерти сыновей Ольга Яковлевна осталась в больших, красиво обставленных, запущенных комнатах совершенно одна. Оцепенела в удивленной скорби, сохранив, впрочем, былую надменность, странную, даже трогательную в этом темном и пыльном доме. Невестка и внук жили отдельно.

Мы с мамой ее иногда навещали. Она показывала нам толстые пачки рисунков Коки — Николая Алексеевича, своего любимца. Между ними была особая привязанность, Ольга Яковлевна даже ездила с ним в командировки — он много работал для театров и надолго уезжал из Ленинграда. Художник он был поразительный, до сих пор вполне не оцененный. В двадцатые годы сделал массу обложек к тонким книжкам небольших издательств, которые печатали переводную литературу, обложек, странно сочетавших в себе остатки милого декадентства, салонный авангард и подлинную терпкую индивидуальность, непременно мрачно-ироническую. Карандаш его и перо были редкостно виртуозны, он шутя сотворял маленькие, но густые графические миры, где было много мистики, сказки, эротики, даже того, что нынче называется «сексом» (тогда этого слова не знали), причем весьма смелым и несколько даже изощренным, болезненным. Рафинированность была его силой и слабостью, — возможно, ему не хватало лишь простоты, чтобы стать художником вполне масштабным. Не случайно вспомнил я Уайлда — Николай Алексеевич сам творил свою реальность: смешивал себе духи, до которых был большой охотник, собирался сделать иллюстрации к любимому своему Гофману — иллюстрации на специально вплетенных в Собрание сочинений листах ватмана. В одном экземпляре. Только для себя.

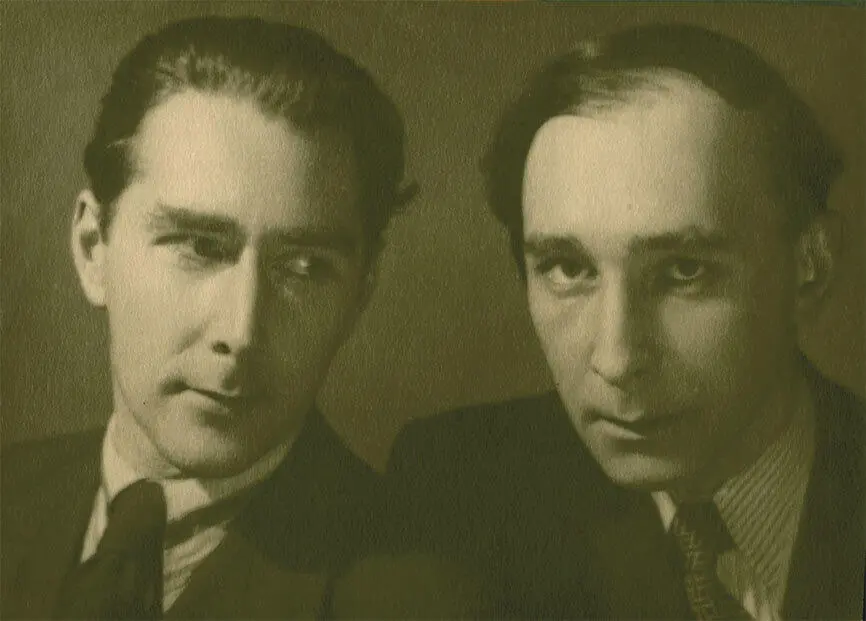

Николай и Алексей Ушины. 1940

Он был первой влюбленностью моей мамы — еще почти девочкой она безнадежно вздыхала, любуясь им и восхищаясь, да так и не дождалась ответа. Впрочем, потом именно он называл ее «Милэди».

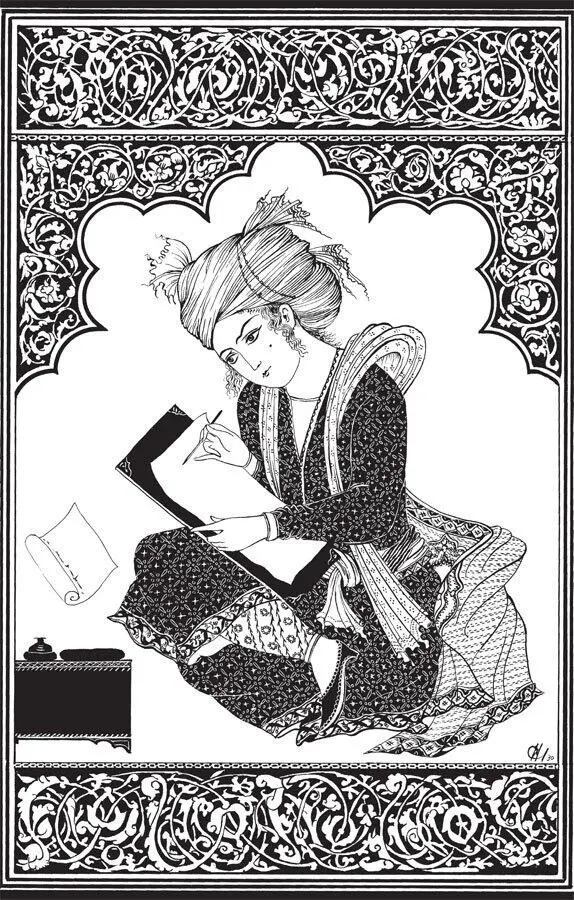

Люди моего поколения помнят вышедший в середине 1930-х годов в издательстве «Academia» по тем временам полиграфический шедевр: восьмитомник «Книга тысячи и одной ночи». Оформление и сотни иллюстраций, заставок и концовок к этому изданию — несомненный подвиг Николая Алексеевича Ушина. Это была открытая стилизация под персидскую миниатюру, достаточно прямолинейная, но настолько поэтичная и технически совершенная, что говорить о проблемах вкуса и прочем совершенно ни к чему. Один из оригиналов (подарок Ольги Яковлевны) висит у меня дома до сих пор. И чем больше проходит времени, тем больше я верю в абсолютную его художественность, в стилизацию, как одну из ипостасей подлинного искусства.

Иллюстрация Н. А. Ушина к «Книге тысячи и одной ночи». 1930

Рисунки Николая Алексеевича стали недостижимым идеалом. Я видел себя только художником книги.

Не знаю, обладал ли я подлинным талантом, скорее тут можно вспомнить слова Толстого о Вронском: «У него была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству». Профессионалы считали меня юношей одаренным, но, видимо, чего-то главного мне не хватило, к тому же для настоящего художника я жил и мыслил слишком вербализированно.

Тогда же мне эта профессия представлялась романтической и, прежде всего, рафинированной, как в романе Мопассана «Сильна как смерть». В мастерской должен был стоять аромат роз и духов и царить изысканный интеллектуализм вкупе с не менее изысканной богемностью и, конечно, «изнеженностью нравов». Судя по маминым рассказам и по «витавшим в воздухе» гаснущим приметам, в доме Ушиных была некогда именно такая обстановка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: