Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-14212-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание

Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.

Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

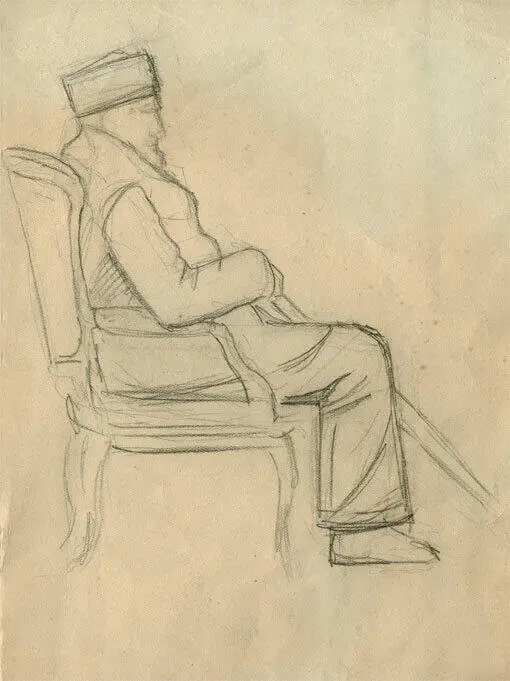

Мне повезло: я попал в мастерскую, где подобный дух даже в конце сороковых действительно «витал». Речь идет о студии Альфреда Рудольфовича Эберлинга, знаменитого и модного еще в начале нашего века. Частная художественная студия в Ленинграде была едва ли не единственной. Времена были суровые, за художниками присматривали тщательно. С улицы, без рекомендации хорошо знакомых людей к Эберлингу прийти было нельзя.

Первая встреча. В огромной (я прежде никогда не бывал в ателье художника) мастерской — сумрак раннего осеннего вечера. За письменным столом величественный старик, с седой бородкой, без усов, в черной шелковой ермолке, внимательно изучал том энциклопедии «Гранат». Пахло, правда, не духбми, а красками. Тогда — впервые — запах этот показался магическим ароматом посвящения.

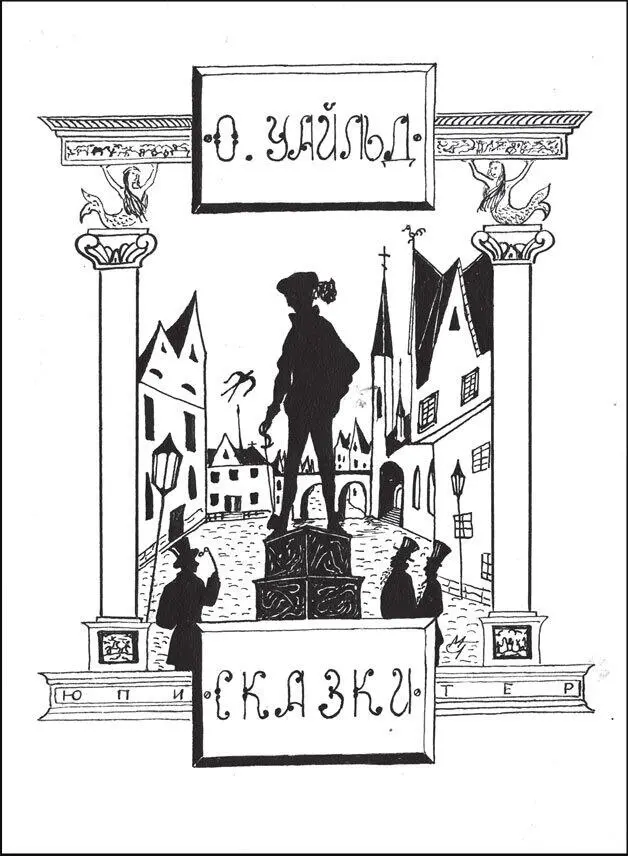

Обложка к «Сказкам» Оскара Уайльда. Рисунок автора. 1947

По стенам — плохо различимые картины и большие фоторепродукции итальянских мастеров работы знаменитых братьев Алинари. Уходя, я решил щегольнуть эрудицией — сказал, что узнал Боттичелли. Жена Эберлинга Елена Александровна (ему было под восемьдесят, а ей — лет на сорок меньше) ответила: «Альфред Рудольфович много жил в Италии».

Как звучало это в Советском Союзе в 1949 году! Начать с того, что раньше я вообще не видел людей, ездивших за границу, — Польша или Германия, увиденные военными, все же «заграницей» не воспринимались. За кордон посылали, казалось, только дипломатов и шпионов, заграница была опасной нереальностью, «мифом о загробной жизни», как говорил Остап Бендер. А тут человек, живший (не бывавший, а именно «живший») в Италии (Италии!). И говоривший по-итальянски совершенно бегло, как по-русски. Он, конечно, говорил и на других языках, но по-итальянски!

Мебель в студии, редкая по чистоте стиля и томной резкости очертаний, сохранила шик подлинного модерна начала века, который, напомню еще раз, тогда еще не умели ценить. Но здесь, в мастерской, она была настолько хороша, что и на молодых необразованных студистов производила впечатление. Стояли диковинные безделушки из Флоренции и Равенны. На стенах — великолепные по маэстрии рисунки — большой портрет углем Тамары Карсавиной (кажется, эскиз к грандиозной композиции «Траурный марш Шопена» 1910-х годов), в углу тонко и строго выписанный портрет знаменитой балерины Марины Семеновой конца 1930-х.

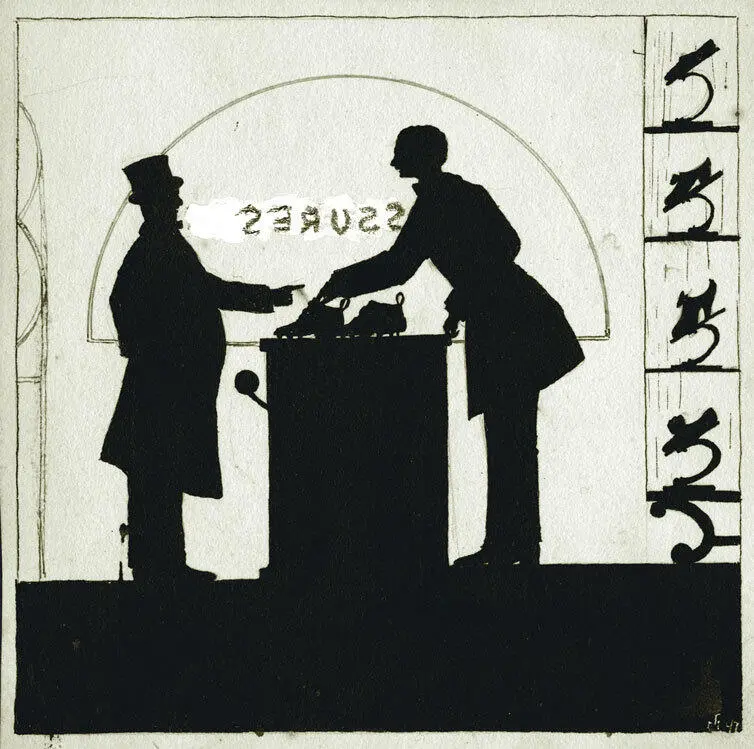

Иллюстрация к сборнику Ги де Мопассана «Воскресные прогулки парижского буржуа». Рисунок автора. 1947

Альфред Рудольфович Эберлинг. Набросок автора. Конец 1940-х

Это сочеталось с угрюмыми приметами тогдашних дней; в ту пору, впрочем, они угрюмыми не казались: странная, с резкими «рембрандтовскими» светотеневыми контрастами картина, изображающая Ленина в рабочем кружке, Сталин в белом кителе стоит на кремлевской стене в свете ранней зари, написанном виртуозно.

Сейчас это воспринимается парадом компромиссов. А тогда было естественно. Над «ленинской темой» Эберлинг работал давно. Именно он сделал — и мастерски — по заказу Гознака портрет Ленина для банкнот, что ходили до 1947 года. Была у него и серия графических портретов советских руководителей, и картина, изображающая идущего из Публичной библиотеки молодого Ульянова, вслед которому любовно смотрит рабочий.

«Тут ни убавить, ни прибавить» (Твардовский). Альфред Рудольфович до революции работал при императорском дворе, в двадцатые годы стал членом АХРа. К любой власти относился без любви, с тем спасительным цинизмом и внешней лояльностью, которые помогали выживать многим. А может быть, — тоже не редкость — старался с властью примириться, чтобы не было очень уж противно. Не знаю. Он все рисовал с неизменным сухим, несколько отрешенным блеском и, независимо от степени любви к своим персонажам, влюбленно относился к карандашу и бумаге. Учился у Чистякова и Репина, у Ашбе в Вене, преподавал перед войной в Академии художеств, любил искусство традиционное, чтил бескомпромиссное, лишенное дерзости мастерство.

Имя Петрова-Водкина в студии произносилось с негодованием, и это была, как мне сейчас кажется, не дань времени, а принципиальное неприятие, которое радетель высокой классической традиции испытывал к свободному мышлению.

Вечерами, во время занятий, горели яркие лампы — веселые взрывы света, оставлявшие в углах прозрачную полутьму, где мерцали какие-нибудь старые предметы дивной красоты. Была атмосфера постоянной влюбленности: в Учителя, в его мудрые, ироничные и, как мы были уверены тогда, безошибочные замечания, в нежные и точные тени на великолепных гипсовых слепках, даже в сухой скрип карандашей. Были влюблены друг в друга — барышни учились молодые и все как одна очаровательные, — в прогулки по городу, который еще только открывали, в бесконечные провожания с горделивыми неофитскими разговорами об искусстве.

Счастливой была та осень сорок девятого, когда я начал заниматься у Альфреда Рудольфовича. Отступили болезни. Я расстался с обреченным своим детским романом, стал ходить по земле, а не только мечтать и читать книжки.

К тому же я отчасти освободился от ужаса школьной жизни. Поступил в так называемую заочную школу, избавившись от соучеников, которых всегда боялся и не любил.

Мастерская А. Р. Эберлинга

До этого, правда, пришлось сдать экзамены экстерном за семь классов — одно из самых больших унижений в моей богатой унижениями жизни. К нам, «экстернам», почему-то относились презрительно, как к слабоумным или зазнавшимся подросткам. Исключение сделали только для одного бодрого солдатика, который отвечал коротко, тупо, но так, как было надо, и при этом страшно орал. Бодрый незамысловатый нрав и отсутствие подозрительной интеллигентности его выручили. Остальных травили, как могли. Даже по истории я получил тройку.

А вот заочная школа на улице Союза Печатников за Мариинским театром была и странным и милым учреждением. Там учились всякого рода нестандартные личности — от инвалидов и просто чудаков до молодых людей, не хотевших или не умевших «быть как все» или просто склонных к диковинной тогда свободе. Мне страшно нравилось, что там практически не бывало уроков, просто вечером можно было прийти и «сдать зачет» или письменную работу по очередной теме и по предмету, который вы сами выбирали. Я, естественно, выбрал литературу и историю, стараясь не думать, что есть и точные науки, которые тоже придется сдавать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: