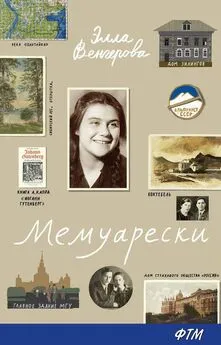

Элла Венгерова - Мемуарески

- Название:Мемуарески

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФТМ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4467-3207-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Венгерова - Мемуарески краткое содержание

Мемуарески - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Один оптовый торговец американскими сигаретами «Мальборо» и пламенный патриот общества «Память» сказал мне как-то, отказавшись выложить обещанный гонорар за выполненный заказ: «Вам платить не надо. Вы, интеллигенция, и так будете работать».

Говорят, интеллигенция — прослойка, где-то между крестьянами и рабочими. А по-моему, она вроде крестьянства, тоже создает пищу, хоть и духовную. Масло сливочное ввозим из Новой Зеландии, свои птицефабрики позакрывали, и собственные оркестры нам ни к чему. Это раньше русским царям были почему-то нужны собственные платоны и быстрые разумом невтоны… Восемнадцатый век, при всем своем вольнодумстве и легкомыслии, все-таки учреждал академии и университеты, гимназии, императорские театры, оперы и оркестры, библиотеки, кунсткамеры, музеи-эрмитажи и собрания редких книг, а мы даже не можем спрятать эти ценности от мышей, крыс и червей. Я своими глазами видела в библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова проеденный червями экземпляр Гутенберговой Библии. А цена ей не меньше миллиона долларов. Поэтому Борис Фонкич, тогдашний зав. отделом редких книг, кстати, великолепный знаток древних рукописей, специалист по Максиму Греку, не будучи в силах обеспечить книге соответствующий режим хранения и не найдя ни денег, ни поддержки у университетской администрации, просто-напросто уволился, не хотел брать грех на душу. Где-то он теперь, уехал, говорят. А в Румянцевской, или Ленинской, или Российской государственной библиотеке тоже был один экземплярчик… лет двадцать тому назад. Может, продали эти экземплярчики, может, украли, каталога-то нет, спонсировать некому. Эх, Михайло Васильевич, знали бы вы, в каком пренебрежении окажется спустя двести пятьдесят лет ваше детище — российское просвещение… Даже самое министерство с таким названием упразднено, даже самое слово сделалось архаизмом. Казна опустела. То бишь госбюджет. Какой же он бюджет, коли как раз бюджетникам и не платят? Да, плохо России без царя. Без царя в голове и вообще без царя.

Прости за похоронный тон.

Ноябрь, 1996Кнабе

Здравствуй, это я. Последние письма вышли вовсе похоронными, поменьше надо смотреть и слушать, от этой виртуальной реальности мои старомодные мозги сползают набекрень, книги-то еще остались.

Как ни странно, наш университет (РГГУ) выпускает великолепную серию «Чтения по истории и теории культуры». В ней вышли работа Л. М. Баткина об «Исповеди» блаженного Августина; «Цивилизация и культура» В. С. Библера; «О литературных архетипах» Е. М. Мелетинского; «Цветок Тосканы, зеркало Италии» И. Е. Даниловой (о Флоренции XV века); «Академический авангардизм» М. Л. Гаспарова (о поэзии позднего Брюсова) и его же «О гражданской лирике 1937 года О. Мандельштама». И много еще чего потрясающе интересного. Вот, например, выпуск 15: эссе Г. С. Кнабе «Гротескный эпилог классической драмы. Античность в Ленинграде 20-х годов». Речь идет о судьбе античной культуры в отечественной традиции. От греков мы получили Аристотеля, от римлян — представление об имперской государственности, воплощенное в архитектуре Петербурга. Главной ценностью классицизма автор считает «динамическое, но бесконечно живое равновесие между интересами личности, ее самовыражением, и интересами общества, и ясную эстетическую форму любого порождения человеческой деятельности, материального или духовного».

Сначала русская поэзия екатерининской эпохи (Батюшков) и пушкинской поры, воспитанная на этом идеале, восхищалась величием Северной Пальмиры. Потом критический реализм, то бишь, натуральная школа (Гоголь, Белинский, Некрасов, Достоевский) и многие другие (от Лермонтова до Мережковского) прокляли холод и бездушие чиновного Петербурга. Потом Серебряный век (Бенуа, Блок, Ахматова, Мандельштам) снова ощутил загадочную душу города, открыл для себя дивное мерцание его античной красоты… Потом произошли война, революция, разруха, голод, нэп, и хрупкая ниша культурной традиции разрушилась.

Автор пристально рассматривает четыре обломка: повесть К. К. Вагинова «Козлиная песнь» (1927) и три пьесы — «Комедия города Петербурга» Хармса (1927), «Беспредметная юность» А. Е. Егунова и «Печка в бане, или Кафельные пейзажи» М. А. Кузмина.

Герои этих пародий суетятся в абсурдном смешении времен, стилей, реалий, теряя внятность речи и четкость очертаний, превращаясь в нелепые фантомы, обреченные на забвение. Их цитатный лепет — предсмертный вопль сломленного интеллекта.

У Хармса, например, факельщики вносят тело какого-то Крюгера, убитого какой-то дамой (намек на Софью Перовскую), и при этом поют:

Умер Крюгер, как полено,

Ты не плачь и не стони.

Вот торчит его колено

Между дырок простыни.

И т. д.

А персонажи Егунова беседуют так:

Фельд: Ах, какие были Лизы…

Протоиерей: Ризы? Новые мои?

Ризы новые, шелковые,

Узорчатые…

«Невнятица и абсурд, разрушающие всякую геометрию и всякий единый разум, подтверждали и скрепляли если не прямо, то обертонально конец классического Петербурга, представляли собой издевку над самим его духом и историческим смыслом», — пишет Кнабе, противопоставляя упомянутому выше классическому идеалу волю хайдеггеровского «проселка», обретение частной свободы (от гражданской ответственности?).

Открываю Хайдеггера. «На пути, каким бежит проселок, встречаются буря и день урожая, соседствуют будоражащее пробуждение весны и невозмутимое умирание осени, и видны друг другу игры детства и умудренная старость. Однако в едином слитном созвучии, эхо которого проселок медленно и неслышно разносит повсюду, куда только входит его тропа, все приобщается к радости». Нет, это слащаво и сентиментально, это чистой воды романтизм со всем его отрицанием культуры в пользу натуры, нежеланием принимать к сведению реальные параметры деревенской жизни, та же официозная русская березка, то бишь немецкая липа.

Вот и листаю я умную статью, размышляя о времени и о себе, о хаосе и космосе внутри и снаружи. Эпоха разрушения ценностей, невнятицы, пошлости, агрессивного невежества, смена вех, смена парадигмы.

Но как истинный интеллигент Кнабе не позволяет ни себе, ни мне впадать в отчаяние. «Разнообразные произведения говорят о конце Санкт-Петербурга, последней цитадели русской античности, и тем самым — об исчерпании античного компонента русской культуры. Компонент этот исчерпан как бы дважды — в абсурде и частном характере существования. То и другое — вещи, не противоположные античному канону культуры и не отрицают его, а просто-напросто его упраздняющие. И вот тут-то неожиданно стало выясняться, что потребность в такой жизни и соответственно в такой эстетике и литературе, которые способны восполнить часть до целого… упразднена быть не может. Так возникает в „ленинградской античности“ 20-х годов еще один мотив — мотив неприметного, но уловимого, неизбежного возвращения в жизнь тех веяний той самой переосмысленной, растворенной в духовном опыте России и все лее верной своим идеалам античности, уход которой казался — и был — окончательным и безвозвратным».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: