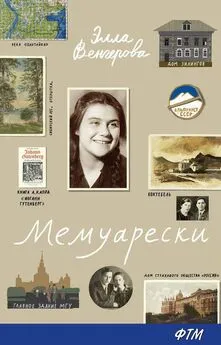

Элла Венгерова - Мемуарески

- Название:Мемуарески

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФТМ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4467-3207-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Венгерова - Мемуарески краткое содержание

Мемуарески - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В комедиях Мариво напрочь отсутствовала модная непристойность, а в личной жизни не было ничего скандального. «Сердечная жизнь Мариво сложилась очень скромно: он женился на девушке из почтенной семьи, потерял ее после двух лет счастливого брака, сильно горевал, а впоследствии, затрудняясь воспитанием и устройством единственной дочери-бесприданницы, согласился на вступление ея в монастырь, куда за нее сделал взнос герцог Орлеанский».

Биография Мариво выглядит так: Пьер Карле де Шамблен де Мариво был светским человеком и свободным художником. Он родился (1688), женился (1717), безуспешно пытался получить должность судейского чиновника, добился некоторого успеха в качестве журналиста, имел одного ребенка, жил в Париже, с 1720 по 1740 год написал примерно 30 комедий и два романа. А потом замолчал. Умер в 1763 году.

Понятно, что романтический девятнадцатый век не жаловал таких прозаических субъектов. И вдруг в конце двадцатого — явный ренессанс. К чему бы это? Неужто мы поумнели настолько, что научились наконец ценить вышеупомянутые излишества и извивы?

Спектакль шел при аншлаге целых четыре часа.

Август 1996Тьюторская неделя

Приветствую и поздравляю господина профессора с началом учебного сезона. У нас в университете тьюторская неделя, это значит, что расписание еще не устаканилось, все ходят загорелые и счастливые, что можно пофилонить еще целую неделю, приводя в порядок летние воспоминания и гениальные педагогические идеи, озарившие нас на пляжах и садовых участках, а также в турпоходах и заграничных турах.

Устроили грандиозный праздник первокурсника, с торжественной речью ректора, со студенческим капустником, бенгальскими огнями, пением «Гаудеамуса», вручением студбилетов и танцами под духовой оркестр. Повсюду летали и висели связки воздушных шаров в цветах национального флага, начальство улыбалось, а первокурсники так просто сияли.

Ты не поверишь (хотя ты-то как раз поверишь), это был самый настоящий искренний праздник. Как в доброе старое время, когда жизнь казалась бесконечной и веселье бурлило в нас самих, а не извергалось в консервированном виде из аудио и видео. (Замечу в скобках, что капустник буквально за неделю написали и выдали на-гора всего пятеро студентов. Но под руководством профессионального режиссера — Марины Сальтиной, которая лично выступила на подмостках, то бишь в центральной аудитории, в роли богини Минервы в белой рубашке и черных брюках, с короной на голове, завернутая в хламиду из золотой парчи, и выстрелом из пистолета в один момент разогнала тьму невежества и решила таким образом все вечные вопросы педагогики вообще и гуманитарного образования в частности.)

Тебе спасибо за программу по истории немецкой литературы, я тщательным образом ее проштудировала и надеюсь, что у меня появится шанс воспользоваться твоей впечатляющей эрудицией.

Кстати, об эрудиции. Моя соседка и приятельница, тоже профессор, приобрела весьма и весьма нетривиальную серию: «Антология гуманной педагогики». Издательский дом Шалвы Амонашвили, Москва, 1996. Книжки недорогие, хорошая бумага, продуманный приятный формат (60x90), приличный тираж (20 000), цветные обложки с портретами классиков, но главное — принцип составления серии. Каждый выпуск посвящен только одному имени и содержит оригинальные тексты. Браво! Разумеется, они снабжены серьезным предисловием и комментарием, но лучшее, что есть в этих книжках, — это маргиналии Первого Читателя (звучит намного весомей, чем прозаическое «рецензент»), каковым во всех случаях является авторитетный знаток проблемы. Этот способ в свое время практиковался для обучения французских королей. Так что, читая, ты чувствуешь себя королем, ведь тебя не оставляют один на один с загадочным гением прошлого, а осторожно и бережно ведут в глубину его сознания.

Опять-таки браво!

Итак, на обложках шестнадцать портретов, и они не повторяются, а варьируются, некоторые лица знакомы до боли, другие… увы. К моему стыду. В общем, я узнала букли Ломоносова, бороду Льва Толстого, очки Ганди, бюст Аристотеля (точно — не Сократ, потому что нос прямой. А может, Марк Аврелий? Или Сенека?), узнала Песталоцци, Паскаля, Януша Корчака, Антона Макаренко и Сухомлинского. Есть даже одна дама. Интересно кто? Это станет ясно, когда выйдет соответствующий выпуск, потому что изображение титульного автора дается крупным планом, наложением на «иконостас».

Получив в свое распоряжение сразу пять первых выпусков, я встала перед проблемой: с кого начать? Первый в ряду — Иисус Христос. Но не мне и не в газетном же фельетоне писать о Нем. По соображениям патриотическим следовало бы — с Ломоносова. А если исходить из академической конъюнктуры? Тогда Выготский. А если из личных пристрастий? Тогда Коменский. Короче, руководствуясь элементарной хронологией, я решила, что начну с Конфуция. В следующем письме.

А в этом в качестве затравки или эпиграфа ограничусь цитатой из предисловия, написанного доктором исторических наук Владимиром Вячеславовичем Малявиным: «Наследие Конфуция далеко не то, чем оно видится в истории. Исторический образ конфуцианства — результат его идеологизации, превращения совершенно недогматических, чисто ориентировочных представлений, напутствий Учителя в набор „объективных истин“ и постулатов, диктуемых пресловутым „здравым смыслом“, а пуще всего — произволом деспотической власти или мнением толпы. Догматически мыслившие последователи Конфуция в Китае страдали тем же самым недостатком, против которого так страстно боролся Учитель: недостатком воображения. Они потеряли из виду символическую глубину опыта и свели „небесную“ полноту бытия к одномерности рассудочной мысли. Переход от внутреннего созерцания к внешнему наблюдению порождает чудовищную аберрацию в самом восприятии культуры. Последняя теряет связь с духовной жизнью человечества и растворяется в цивилизации — овеществленной проекции данных интеллекта. Рано или поздно конфуцианство должно было пережить кризис, который знаком всем духовным традициям, ориентированным на „внутреннее постижение“, будь то йога, суфизм в исламе или мистическая практика в христианстве…»

Самое интересное в этом пассаже «должно было пережить», правда?

P. S. Поздравляю тебя с Днем учителя.

P. P. S. Но почему неделя — тьюторская?

Сентябрь, 1996Конфуций

Привет, как дела? У нас холодно, нигде не топят, я простыла, загрипповала и читаю Конфуция. Конфуций родился в 551 году до нашей эры (по преданию, его батюшке было семьдесят лет, а его матушке — семнадцать), рос в бедности и мечтал о славе. Он готовил себя к государственной карьере (то есть старательно изучал старинное законодательство и этикет), получил должность смотрителя амбаров, потом смотрителя пастбищ, потом попал ко двору, потом стал главным судьей своего царства (Лу), потом — «в знак протеста против неблаговидного поведения государя» — отправился в добровольное изгнание, потом проповедовал добродетель удельным князьям. Через четырнадцать лет он угомонился, вернулся на родину и стал «жить в праздности», то есть открыл частную школу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: