Федор Кедров - Советсткие ученые. Очерки и воспоминания

- Название:Советсткие ученые. Очерки и воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство агенства печати Новости

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Кедров - Советсткие ученые. Очерки и воспоминания краткое содержание

Советсткие ученые. Очерки и воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мне думается, что такое же чувство испытали все, даже специалисты совсем других областей, собравшиеся через две недели в феврале на заседание сессии Академии наук, посвященное отчету экспедиции на гору Муг. Читальный зал Института востоковедения, где обыкновенно в разных углах виднелись одинокие читатели, теперь был переполнен. Заняты были не только все места, но почти и все проходы. Непременный секретарь Академии, пришедший в середине заседания, открыв дверь, невольно попятился: настолько необычной показалась картина для взора того, кто был знаком с видом очередных заседаний группы востоковедения. И действительно, это было торжество — торжество экспедиции, обогатившей науку невиданными материалами, и торжество самой науки, показательно говорившей о своей мощи, которая на глазах всех как бы поднимала наши знания на высшую ступень.

Конечно, работа над документами не кончилась этим заседанием, как и не кончилась изданием в том же году «Согдийского сборника», где были освещены основные научные результаты, между прочим, и систематического исследования арабского письма, о котором я теперь вспоминаю. Со временем выяснилось, что имя главного героя надо читать Дивашти, а не Дивасти, удалось установить название того замка, куда он увел своих согдийцев после окончательного разрыва с арабами, удалось даже определить породу козы, на коже которой было написано послание. Вероятно, много еще деталей выплывет при дальнейшем исследовании документа; я надеюсь, что кому–нибудь удастся прочесть лучше или полнее отдельные буквы и слова, которые для нас остались загадочными, однако все это уже частности. Верный путь открылся с того момента, когда впервые блеснуло такое странное и загадочное имя Дивасти; этот миг какого–то подсознательного толчка мысли, какого–то «открытия» и был началом аналитического научного процесса. Благодаря ему теперь это имя звучит чем–то близким и понятным для всех иранистов, для всех историков Средней Азии. Арабист с радостью чувствует, что попавшее в его руки письмо из Согдианы оказалось не только выдающимся, исключительным памятником арабской палеографии, но и первостепенным историческим источником.

Изучение согдийской культуры после находки на горе Муг вступило в новый период своего развития, но суровая судьба не позволила уже принять участие в нем двум лицам, которые, казалось бы, больше других ученых имели на это право. Один из них, С. Ф. Ольденбург, сам бывавший в Средней Азии и в Восточном Туркестане, сам обогативший науку находкой согдийских рукописей, умирал от неизлечимой болезни. Буквально на смертном одре он слушал наши рассказы о первых успехах дешифровки, радовался не меньше нас и строил планы дальнейшей работы, дальнейших экспедиций, в которых–он хорошо это знал — не было места для него. Но он всю жизнь трудился для науки и организации науки; непрерывное развитие и вечность науки были для него аксиомой, и потому так спокойно и просто он мог говорить о будущем накануне своего ухода из жизни. Ему, более чем кому–либо, мы были обязаны посвятить «Согдийский сборник», который он уже не увидел.

Только на три месяца пережил его Ф. А. Розенберг — долголетний хранитель Азиатского музея, верный сотрудник С. Ф. Ольденбурга в руководстве этим учреждением, когда–то единственным востоковедным «институтом» Академии. В последние десятилетия он особенно успешно занимался согдийскими материалами, настойчиво и систематически дешифрируя те немногие фрагменты и рукописи, которые хранились в наших собраниях. Со своей солидной иранистической базой он быстро стал одним из первых в мире знатоков согдийской письменности. Однако его мозг, истомленный тяжелой болезнью последних лет, как–то недоверчиво прислушивался к рассказам об исключительной находке; ему было, вероятно, трудно осмыслить, что он всю жизнь разбирал отрывки и единичные экземпляры, а теперь обнаружилось сразу несколько десятков документов, ярко освещающих неизвестные раньше стороны близкой ему согдийской культуры. Особенно скептически он относился к рукописям «на палках», которые до сих пор были никому неведомы, и, кажется, до конца дней своих подозревал, не кроется ли здесь какое–нибудь недоразумение. Некоторым утешением для нас служило это неожиданное подтверждение научного величия находки, которая даже специалисту казалась невероятной. Мне же самому и теперь часто хочется, чтобы когда–нибудь в Средней Азии нашелся еще хоть один такой арабский документ, как знаменитое уже в науке письмо из Согдианы.

Алексей ОКЛАДНИКОВ, академик АН СССР

«Спящая красавица» Пейшулы [44] Из кн.: Пишется история Сибири. М.: Знание, 1967.

Летом 1966 года я получил письмо из Владивостока, из Приморского филиала Географического общества, в котором сообщалось, что группа туристов во главе с Е. Г. Лешоком совершила поход в долину рек Сучан и Майхэ и нашла там новые пещеры. «В одной из пещер длиной 45 метров, высотой от двух до семи метров, на расстоянии сорока метров от входа в последнем, небольшом зале длиной три метра, — говорилось в письме, — в стене с левой стороны обнаружено изображение женской головы азиатского типа. О том, что в пещере есть изображение женщины, было ранее известно местным жителям из села Новохатуничи. Но дошло ли до нас это изображение из прошедших веков или сделано кем–либо из местных художников — установить может лишь специалист».

Под письмом стояли подписи ученого секретаря Приморского филиала Географического общества В. Г. Приходько и действительного члена общества краеведа–спелеолога Е. Г. Лешока.

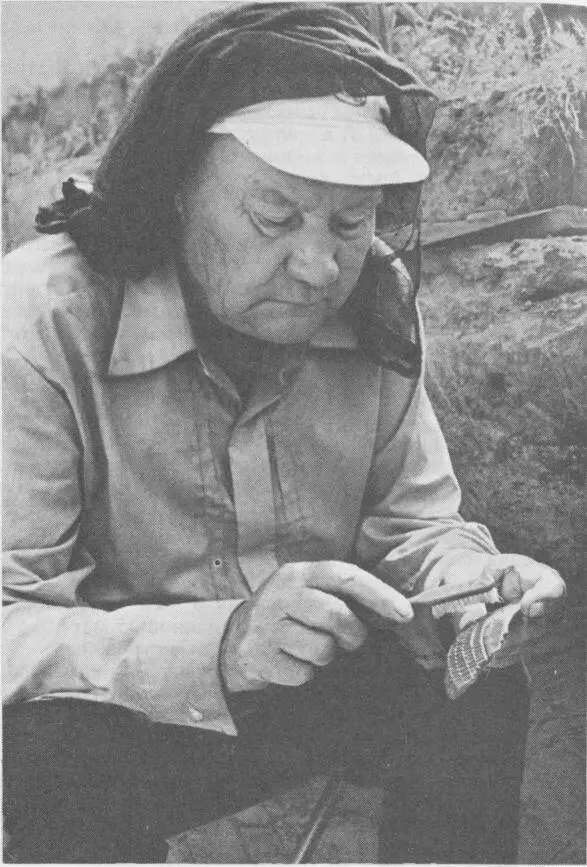

Академик А. П. Окладников на раскопках в одной из экспедиций

С Ефремом Гавриловичем Лешоком нас соединяла давняя и прочная дружба. В поисках пещерных людей и остатков их культуры мы прошли с ним долгий и трудный путь от Судана до Кавалерово, через горные хребты, по руслам горных речек до знаменитой Макрушинской пещеры с ее подземными пропастями и озерами. Тот же Е. Г. Лешок привел нас в пещеру на отвесной скале у села Екатериновки, в недрах которой залегали огромные, наполовину окаменелые кости ископаемых четвертичных животных. Впервые найденные тогда так глубоко на юге Приморья, в стране дикого винограда и женьшеня, эти остатки первобытной фауны показали, что Приморья не миновало влияние суровых природных условий ледниковой эпохи. И те же самые кости указали путь, по которому на Японские острова проникли мамонты; их останки, к удивлению геологов и палеонтологов, встретились на острове Хоккайдо. Вместе с мамонтами туда же должен был проникнуть из Приморья и палеолитический человек, вечный спутник и преследователь этого гиганта ледниковой эпохи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: